Die Walhalla-Ruhmeshalle

1. Ein Tempel für die Ewigkeit

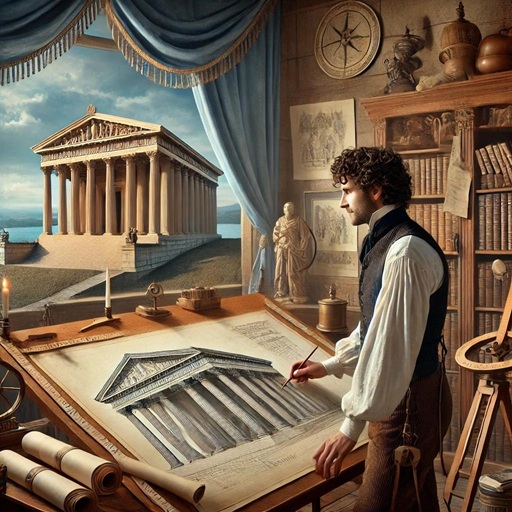

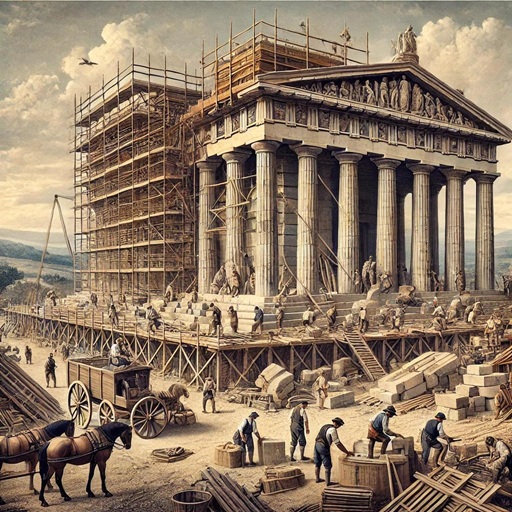

Es ist ein kühler Herbstmorgen des Jahres 1820, als ich zum ersten Mal an den Hängen bei Donaustauf stehe. Die Donau glitzert träge im frühen Licht, Nebelschwaden ziehen durch das Tal, und über mir erhebt sich der kahle Hügel – still, unberührt, beinahe ehrfürchtig. „Hier”, sagt Kronprinz Ludwig, „soll sie stehen. Unsere Walhalla. Ein Tempel des Geistes, der Tugend, der deutschen Größe.” Ich schweige einen Moment, überwältigt von der Idee und der Landschaft. Die Donau zu unseren Füßen, der Himmel weit über uns – es ist ein Ort, der Größe atmet. Und doch: Einen griechischen Tempel in Bayern errichten? Für einen Moment wirkt es wie ein Traum, zu kühn, zu erhaben für unsere Zeit. Aber Ludwig kennt keine Zweifel. Er spricht von den Helden der Sprache, von Dichtern, Denkern, Wissenschaftlern – Männern und Frauen, die das deutsche Volk geprägt haben. Die Walhalla soll nicht nur ein Denkmal sein – sie soll ein Aufruf werden. Ein Aufruf zur Einheit, zur Erinnerung, zur Ehre. Ich, Leo von Klenze, habe bereits manches Bauwerk entworfen. Aber dies – dies wird mein Opus Magnum. Wochenlang studiere ich die Ruinen Griechenlands, besonders den Parthenon in Athen. Ich kenne seine Proportionen, seine Säulen, seinen Geist. Mein Entwurf für die Walhalla soll seine Würde tragen – aber nicht einfach kopieren. Sie muss nach Bayern passen. Zu unseren Steinen, unserem Licht, unserer Geschichte. Im Jahr 1825 wird Ludwig König von Bayern – und das Projekt wird Wirklichkeit. Wir beginnen mit dem Bau im Jahr 1830. Es ist gewaltig: gewaltige Steine, gewaltige Kräfte, gewaltiger Wille. Die Menschen staunen. Einige spotten. Was soll ein griechischer Tempel hier? Und überhaupt: Warum eine Halle für Tote? Aber ich weiß: Es ist keine Halle für Tote. Es ist eine Halle für das Lebendige – für das, was in den Herzen weiterlebt, wenn Körper längst vergangen sind. Ich prüfe jeden Stein. Jedes Kapitell. Jede Linie der Säulen. Ich bin getrieben – von Perfektion, von der Verantwortung vor der Geschichte. Als wir sie 1842 einweihen, stehen die Büsten schon in Reihen. Goethe blickt streng. Dürer sinnend. Neben ihnen die großen Fürsten, Erfinder, Dichter. Und als ich in jener Oktobernacht allein durch die Halle gehe, der Wind durch die Steinreihen flüstert, da spüre ich: Wir haben mehr geschaffen als ein Gebäude. Wir haben ein Gedächtnis in Stein gehauen. Für Deutschland. Für die Zukunft. Noch heute, wenn ich die Donau sehe, denke ich daran: An die Vision eines Königs, an den Schweiß der Bauleute, an die Kraft des Geistes. Ich bin Leo von Klenze. Und ich darf ein Denkmal bauen – für eine Idee, die größer ist als ich selbst.

2. Ein Volk ohne Erinnerung

München, Frühjahr 1831

Die schweren Doppeltüren der Staatskanzlei öffnen sich, und ich, Leo von Klenze, trete ein – inmitten eine Versammlung aus Beamten, Ministern und dem König selbst. Der Raum ist erfüllt von Papiergeraschel, Federkratzen und skeptischen Blicken. Es geht – wie so oft – um Geld. Genauer gesagt: um das Geld für unser Projekt. „Majestät”, beginnt ein älterer Staatssekretär mit steifem Kragen, „wir sind es zwar gewohnt, dass Eure Majestät große Ideen verfolgen – aber dies hier … ein Tempel, ein Marmorbau auf einem Hügel … das wird Unsummen verschlingen.” Ein anderer Beamter nickt. „Wir haben Straßen zu bauen, Schulen zu errichten, Armut zu bekämpfen. Wie erklären wir dem Volk, dass wir tausende Gulden für Büsten und Säulen ausgeben?” König Ludwig erhebt sich langsam. Er trägt, wie immer, einen einfachen blauen Uniformrock, aber als er spricht, durchdringt seine Stimme jedes Flüstern im Raum. „Meine Herren”, sagt er ruhig, „es geht hier nicht nur um Steine. Es geht um unsere Seele.” Die Beamten sehen sich fragend an. „Ein Volk”, fährt Ludwig fort, „das nicht weiß, woher es kommt, wird auch nicht wissen, wohin es gehen soll. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Napoleon ist gefallen, die Welt sortiert sich neu. Wenn wir nicht aufpassen, zerfallen wir wieder in Fürstentümer, Dialekte und Neid.” Er tritt zum Fenster, blickt hinaus in den Hof. „Aber wenn wir erinnern – an unsere Dichter, unsere Denker, unsere Helden –, dann geben wir unserem Volk etwas, das stärker ist als Grenzen: einen Geist. Ein Gefühl. Ein gemeinsames Gedächtnis.” Er dreht sich zu uns um. „Die Walhalla ist kein Luxusbau. Sie ist ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem wir uns als Gemeinschaft sehen können. Wir ehren nicht den Adel, sondern den Geist. Nicht den Krieg, sondern die Kultur. Menschen, die das Leben anderer verbessert haben – durch Mut, Gedanken, Wort und Tat.” Ein junger Beamter wagt eine Frage: „Aber … wird das verstanden werden?” Ludwig lächelt leicht. „Vielleicht nicht sofort. Vielleicht spottet man. Aber in hundert Jahren werden Menschen die Treppe zur Walhalla hinaufsteigen und in den Gesichtern unserer großen Geister Trost, Mut und Orientierung finden.” Er sieht zu mir, und ich weiß, dass wir weitermachen werden – gegen alle Zweifel. „Meine Herren”, schließt Ludwig, „lasst uns ein Denkmal bauen, das größer ist als unsere Zeit. Denn wer nur für das Heute baut, wird vom Morgen vergessen.” Stille. Dann verneigen sich die Beamten. Ich verlasse den Saal mit neuem Feuer im Herzen. Der König hat gesprochen – und ich werde bauen. Für die Ewigkeit.

3. Der Blick nach Hellas

Donaustauf, Frühling 1831

Der Morgennebel liegt noch schwer über dem Donautal, als König Ludwig auf seinem Schimmel die Anhöhe hinaufreitet. Neben ihm ein kleiner Tross: ein Stallknecht, ein Offizier – und ich, Leo von Klenze, zu Fuß, mit Schlamm an den Stiefeln und Staub auf dem Mantel. Die Baustelle der Walhalla liegt vor uns. Gerüste ragen in den Himmel, Steinquader warten auf ihre Ordnung, Hämmer hallen über das Tal. Es riecht nach Kalk, Holz und Arbeit. Ludwig reitet langsam, lässt den Blick über das entstehende Bauwerk schweifen. Die dorischen Säulen, roh und doch schon von Schönheit durchzogen, werfen lange Schatten. „Ein gewaltiger Anblick, nicht wahr?”, sage ich. Ludwig nickt, schweigt. Dann fragt er leise, eher in den Wind hinein als zu mir: „Warum, glauben Sie, Klenze … warum ein griechischer Tempel? In Bayern?” Ich zögere. Ich habe diese Frage oft gehört – von Bürgern, von Beamten, vom Adel. Doch diesmal meint er sie nicht politisch. Er meint sie ernst. Persönlich. Er spricht weiter, ohne auf eine Antwort zu warten: „Die Griechen … sie hatten, was wir heute so sehr begehren. Eine Einheit von Schönheit, Tugend und Geist. Ihre Bauten waren Ausdruck ihres Denkens – Maß, Ordnung, Harmonie. Kein Prunk, sondern Sinn. Kein Übermaß, sondern Klarheit.” Sein Blick ruht auf dem Giebel, der sich langsam formt. „Wenn ich diesen Tempel bauen lasse, dann nicht, weil ich Griechenland nachahmen will. Sondern weil ich glaube, dass wir etwas von diesem Geist brauchen. Etwas, das nicht vergeht.” Er wendet sich mir zu, sein Blick ernst, fast feierlich. „Unsere Zeit ist zerrissen. Zwischen Fortschritt und Vergessen. Zwischen Maschinen und Menschen. Aber wenn wir das Beste der Antike mit dem Besten unseres Geistes verbinden – dann geben wir dem Volk etwas, das es erhebt.” Ich sehe ihn an und spüre: Für Ludwig ist dies kein Bauwerk. Es ist ein Versuch. Ein Versuch, aus Stein eine Idee zu meißeln. „Es geht nicht um Griechenland”, sage ich schließlich, „es geht um das, was Griechenland in uns berührt.” Er lächelt schwach. Dann treibt er das Pferd an, reitet weiter über die Baustelle, grüßt die Arbeiter. Manche nehmen kurz den Hut ab, andere nicken nur. Der König nickt zurück, ohne Dünkel. Ich bleibe stehen, sehe ihm nach, und mir wird klar: Die Walhalla ist nicht nur ein Bau der Vergangenheit. Sie ist ein Gespräch mit der Zukunft.

4. Was ein Volk verbindet

München, Winter 1831

Schnee liegt auf den Dächern der Stadt, leise fällt er auf die Straßen, dämpft jeden Laut. Im warmen Arbeitszimmer der Residenz flackert das Kaminfeuer, während König Ludwig mit verschränkten Händen am großen Holztisch sitzt. Drei Männer sind heute zu Gast: Baron von Auer, Bankier Hirschfeld und Richter Salmuth, ein kluger, ruhiger Mann aus Bamberg. Ich stehe im Hintergrund, beobachte, wie der König langsam spricht: „Meine Herren, ich frage Sie: Was hält ein Volk zusammen? Was kann aus all den Fürstentümern, Grafschaften, Kleinstaaten ein geeintes Deutschland machen?” Baron von Auer, wie immer in Uniform, antwortet ohne Zögern: „Majestät, Einheit braucht Schutz. Ein gemeinsames Heer, sichere Grenzen, ein klares äußeres Zeichen der Stärke. Solange unsere Länder von fremden Mächten bedroht werden, braucht es eine feste Hand.” „Grenzen sind wichtig, Baron”, sagt der König, „aber Mauern allein machen noch kein Vaterland.” Herr Hirschfeld hebt nun das Glas Wasser vor sich und spricht mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes, der mit Zahlen denkt: „Ich sehe es in den Handelsbüchern, Majestät. Jeder Zoll, jeder kleine Fürstenstaat mit eigener Münze hemmt den Fluss der Güter. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum – das wäre ein Anfang. Keine Binnengrenzen, freie Wege für Waren und Menschen. Daraus wächst Gemeinschaft.” Der König nickt, dann wendet er sich an Richter Salmuth. Der alte Jurist zieht eine goldene Brille aus der Tasche, setzt sie sich auf und sagt bedächtig: „Verzeihen Sie, Majestät, aber wenn in Frankfurt ein anderes Recht gilt als in Regensburg, wenn ein Mann im Norden verurteilt wird, für das, was im Süden erlaubt ist – wie soll da Einigkeit wachsen? Gerechtigkeit muss überall gleich sein. Ohne ein gemeinsames Gesetz ist ein Reich nichts weiter als ein Flickenteppich.” Ludwig steht auf, geht langsam zum Kamin. Eine Weile sagt er nichts, dann spricht er ruhig, fast feierlich: „All dies sind wichtige Säulen – Sicherheit, Handel, Recht. Aber sie alle tragen nichts, wenn das Dach fehlt. Und das Dach, meine Herren, ist die Kultur.” Er dreht sich um, sieht jeden von uns an. „Ein Volk wird nicht durch Zäune, Verträge oder Urteile allein geeint. Es wird geeint durch Erinnerung, durch Sprache, durch gemeinsame Bilder im Kopf. Wenn ein Kind in Bremen das gleiche Gedicht liest wie ein Kind in Passau, wenn ein Handwerker in Mainz ein Lied summt, das in Dresden gesungen wird – dann beginnt etwas zu wachsen, das stärker ist als Gold oder Gesetz.” Er hält inne. „Die Walhalla ist kein Stein gewordenes Monument vergangener Größe. Sie ist eine Landkarte der Seele. Sie zeigt uns, woher wir kommen – und vielleicht auch, wohin wir gehen.” Stille breitet sich aus im Raum. Und ich, Leo von Klenze, spüre: Der Bau, an dem wir arbeiten, ist kein Schmuckstück. Er ist eine Antwort. Auf eine Frage, die ganz Deutschland stellt.

5. Der Stein aus Kelheim

Kelheim, Frühsommer 1832

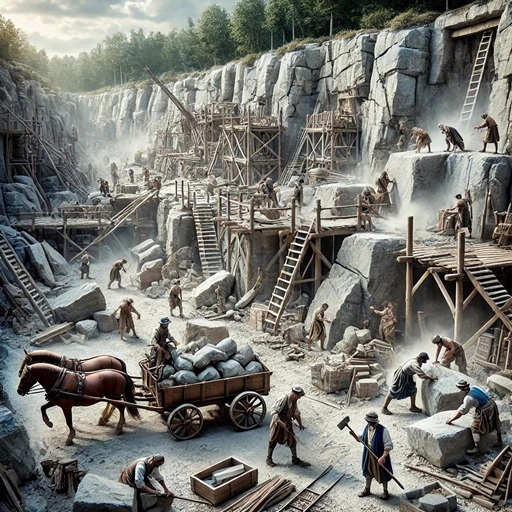

Der Staub der Straße legt sich wie Mehl auf die Schultern der Männer, die Schweißperlen glänzen in der Morgensonne. Die Luft riecht nach Kalk, Pferd und Menschenkraft. Ich, Leo von Klenze, stehe am Rand des Steinbruchs von Kelheim, den Hut tief ins Gesicht gezogen, das Skizzenbuch in der Hand. Vor mir stemmen sich Dutzende Arbeiter gegen Seile und Hebel. Ein Quader – sechs Meter lang, über zwanzig Zentner schwer – hebt sich ächzend aus dem Fels. „Langsam! Langsam!”, ruft der Vorarbeiter, seine Stimme hart wie der Stein selbst. Diese Blöcke – hell, fest, von makelloser Körnung – sind das Rückgrat der Walhalla. Kein gewöhnlicher Kalkstein, sondern Kelheimer Marmor, wie er nur hier wächst. Schon die Römer haben ihn geschätzt, aber wir holen ihn jetzt in eine neue Zeit. Der Weg zur Donau ist beschwerlich. Die Blöcke liegen auf mächtigen Holzschlitten, die über Baumstämme gerollt werden. Männer stemmen sich dagegen, Pferde schnauben, Seile ächzen, Räder knarren. Es ist kein einfacher Transport – es ist eine tägliche Bewährungsprobe. Ich gehe neben einem Gespann her. Ein alter Steinmetz, mit rußgeschwärzter Stirn, klopft sanft auf den Block, als wäre es ein lebendiges Wesen. „Er ist gut”, sagt er. „Er wird halten.” Ich nicke. Ich weiß, was auf diesen Steinen lasten wird – nicht nur das Gewicht des Daches, sondern das Gewicht der Geschichte. Am Flussufer warten die Flöße. Lange, breite Konstruktionen aus kräftigem Eichenholz. Die Quader werden mit Flaschenzügen verladen, zentimeterweise, unter lauten Kommandos und stillen Gebeten. Wenn einer fällt, ist alles verloren – Zeit, Geld, manchmal ein Leben. Doch heute gelingt es. Die Steine gleiten sicher auf das Floß. Das Wasser trägt sie – langsam, aber unaufhaltsam – die Donau hinauf, bis nach Donaustauf. Von dort beginnt der Aufstieg zur Walhalla. Kinder stehen am Ufer, staunen mit großen Augen. Frauen winken, Burschen folgen dem Floß ein Stück weit barfuß am Ufer entlang. Sie wissen nicht, was gebaut wird – nur, dass gebaut wird. Und das reicht, um Hoffnung zu spüren. Ich bleibe noch einen Moment stehen, als das Floß sich löst und der Fluss es mit sich nimmt. „Ein Tempel aus bayerischem Stein”, murmle ich. „Für deutsche Geister.” Und während das Wasser rauscht und die Männer ihre Mützen ziehen, spüre ich: Hier unten beginnt, was oben einmal glänzen wird. Nicht im Gold. Sondern im Granit des Gedächtnisses.

6. „Die Stimme des Volkes”

Regensburg, Spätherbst 1833

Der Tag ist grau, der Himmel hängt tief über den Giebeln der Altstadt. Der Regen hat aufgehört, aber die Pflastersteine glänzen noch feucht. Ich bin auf dem Rückweg von der Baustelle, zu Fuß, den Mantelkragen hochgeschlagen, die Gedanken voll von Plänen, Skizzen, Maßeinheiten. Ich gehe allein. Als ich an einem offenen Marktstand vorbeikomme, bleibe ich kurz stehen. Äpfel, Brot, geräucherter Käse. Hinter dem Stand steht ein älterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht und einem Wollhut, der bessere Zeiten gesehen hat. Seine Hände sind rau, aber ruhig. Er sieht mich an. Dann auf meine Zeichnungsrolle. „Ein Baumeister, wie’s aussieht”, sagt er mit ruhiger Stimme. Ich nicke. „Für die Walhalla.” Er grinst, aber nicht spöttisch. „Ja, da reden die Leute drüber. Da oben auf’m Berg, nicht wahr? Große Steine, große Ideen.” Ich trete näher. Er bietet mir ein Stück Apfel an. Ich nehme es, bedanke mich. „Was halten Sie davon?”, frage ich, halb aus Interesse, halb aus Gewohnheit. Ich bin es gewohnt, dass Menschen reden – loben oder schimpfen. Aber heute will ich wirklich hören. Der Mann schaut mich an, lange. Dann spricht er langsam, überlegt. „Ich versteh nicht alles, was da oben gebaut wird. Aber ich hab gehört, dass es eine Halle für große Leute sein soll. Für die, die was hinterlassen haben.” Ich nicke. „Na ja”, sagt er, „ich bin kein Gelehrter. Ich kann nicht schreiben wie Goethe oder forschen wie so ein Herr Humboldt. Aber ich hab acht Kinder großgezogen. Und manchmal, wenn ich abends den Ofen anzünde und mein Enkel mir ein Gedicht vorliest, dann denk ich mir: Vielleicht ist’s gut, wenn’s Orte gibt, wo man sich an die erinnert, die solche Worte in die Welt gesetzt haben.” Ich bin still. „Verstehen Sie mich recht”, fügt er hinzu, „ich hab nichts gegen Kirchen und Burgen. Aber so was wie die Walhalla – das ist neu. Das ist nicht nur für Fürsten. Das ist auch für die Köpfe. Und die Herzen.” Er legt mir eine Hand auf die Schulter, rau, ehrlich. „Wenn das da oben wirklich so wird, wie die Leute sagen – dann gehen meine Enkel vielleicht auch mal da rauf. Und lernen, wer wir sind.” Ich danke ihm. Nicht mit Worten – nur mit einem Blick, einem kurzen Nicken. Als ich weitergehe, merke ich, dass meine Schritte leichter sind. Die Skizzenrolle wiegt nicht weniger, aber das, was darin steckt, hat an Bedeutung gewonnen. Denn ein Bauwerk kann nur bestehen, wenn es nicht nur von oben gedacht wird – sondern auch von unten verstanden. Und heute, auf nassen Steinen vor einem Apfelstand, hat die Walhalla ihre Stimme gefunden. Eine einfache. Und darum eine echte.

7. „Goethe aus Marmor”

Donaustauf, Frühling 1841

Ein leichter Wind weht über die Anhöhe. Die Donau glitzert im Sonnenlicht, als wolle sie still applaudieren. In der großen Halle der Walhalla hallen heute keine Hammerschläge, keine Rufe. Nur Schritte. Und Atem. Vor dem Eingang steht eine hölzerne Kiste. Massiv. Verschlossen mit eisernen Nägeln und dem Wachssiegel des Hofes. Ich bin früh hier, vielleicht früher als nötig. Doch ich weiß, was in der Kiste ist. Ich habe es auf der Zeichnung gesehen, habe das Marmorstück in der Werkstatt gespürt, noch unbehauen. Nun aber: vollendet. Ein paar Minuten später kommt er – König Ludwig, in seinem einfachen blauen Mantel, ohne Begleitung. Er tritt schweigend neben mich. Wir nicken uns nur zu. Dann geben wir das Zeichen. Zwei Arbeiter mit Zangen und Meißeln öffnen vorsichtig die Kiste. Der Deckel wird abgehoben. Stroh rieselt zur Seite. Und dann, langsam, wird sie sichtbar: Goethes Büste. In weißem Carrara-Marmor. Die Stirn hoch, der Blick klar. Ein Gesicht zwischen Güte und Gedanke. Nicht mehr Mensch – noch nicht ganz Mythos. Ludwig tritt einen Schritt näher. „Er war der Erste”, sagt er leise. „Der Erste, den ich mir in dieser Halle vorgestellt habe.” Ich nicke. „Er war Deutschland – lange bevor wir wussten, was Deutschland werden könnte.” Der König schweigt. Dann umkreist er die Büste langsam, fast andächtig. „Was ist es, das ihn so groß macht?”, fragt er mehr sich selbst als mich. Ich antworte nicht sofort. Dann sage ich: „Vielleicht, dass er uns nicht erklärt hat, was wir sind – sondern gezeigt hat, wer wir sein könnten.” Ludwig lächelt schwach. „Sein Faust, sein Prometheus, seine Farbenlehre … ich habe nie alles verstanden. Aber ich habe gespürt, dass es Tiefe ist. Eine Tiefe, die bleibt.” Ich trete näher zur Büste. Der Stein ist kühl, glatt, fast lebendig. Ich betrachte das Spiel von Licht und Schatten an der Wange, das Nachdenken, das der Bildhauer eingefangen hat. Es ist, als höre man ihn schweigen. „Dieser Marmor”, sage ich, „wird nicht altern. Und doch wird er mit jeder Generation mehr sagen.” Ludwig sieht zur Decke, wo das Licht der Morgenstunden sanft auf Goethe fällt. „Wenn die Menschen eines Tages hierherkommen”, sagt er, „werden sie ihn nicht alle kennen. Aber sie werden spüren: Hier steht jemand, der für uns dachte. Für uns fühlte. Und weiterwirkte, als er längst nicht mehr schrieb.” Dann schweigen wir beide. Ein langes, gutes Schweigen. Goethe steht nun in der Halle. Der Erste. Die anderen werden folgen – aber dieser Moment, dieses Erwachen des Gedächtnisses in Stein, wird bleiben.

8. Der leere Platz

Walhalla, Herbst 1843

Ein Jahr ist vergangen seit der Einweihung. Der Besucherandrang ebbt nie ganz ab. Menschen aus ganz Bayern, ja aus dem gesamten Deutschen Bund, steigen die steinernen Stufen hinauf, keuchen ehrfürchtig, stehen dann still – mitten unter den Büsten der Großen. Heute bin ich allein hier. Es ist früher Morgen, und Nebel zieht durch die Säulenhalle. Meine Schritte hallen auf dem Marmor, gedämpft von der Stille. Ich gehe langsam, betrachte jedes Gesicht. Goethe, Dürer, Klopstock, Lessing – jeder mit seinem Ausdruck, seinem Charakter, als wollten sie sprechen. Und doch: Zwischen all den Köpfen, dem Glanz des Geistes, entdecke ich ihn wieder. Den leeren Platz. Eine schlichte Marmorplatte. Kein Name. Kein Gesicht. Nur Raum – vorbereitet, bewusst freigelassen. Ich erinnere mich: Wir hatten entschieden, einige Plätze offen zu lassen. Für die Zukunft. Für jene, die noch kommen würden. Ich bleibe stehen und betrachte die Leere. Wer wird hier eines Tages stehen? Ein neuer Dichter? Einer, der unsere Zeit übertrifft? Ein Erfinder, der das Leben wandelt? Eine beherzte Seele, die den Mut hatte, gegen Unrecht aufzustehen – jemand, von dem König Ludwig sagte: „Er gehört hierher, auch wenn er keine Lieder schrieb.” Oder wird es jemand sein, von dem heute noch niemand spricht? Ich frage mich, ob die Menschen, die wir hier verewigt haben, wussten, was sie hinterlassen. Ob sie ahnten, dass ihre Worte, ihre Gedanken, ihr Wirken einmal in Stein gefasst sein würden. Oder ob sie einfach nur taten, was sie tun mussten – weil ihr Innerstes sie dazu drängte. Vielleicht ist das der wahre Held: der, der nicht weiß, dass er einer ist. Ich trete näher an den leeren Platz heran. Streiche mit der Hand über den glatten Stein. Er wartet. Diese Leere – sie wirkt nicht wie etwas, das fehlt. Sie ist Verheißung. Ein Versprechen an die Zukunft. Dass noch Menschen kommen werden, die unserer Zeit neue Formen geben. Dass Denken, Mut und Menschlichkeit nie aufhören. Ich lächle leise. Die Walhalla ist nicht vollendet. Sie ist lebendig. Offen. Erwartungsvoll. Und während draußen die Donau weiterzieht, ruhig und unbeirrt, verlasse ich die Halle mit dem Gefühl: Unsere Arbeit war nicht für die Vergangenheit. Sie war für das, was noch kommt.

9. Der Blick zurück

Walhalla, Spätsommer 1859

(Quelle: Gerhard Huber, Walhalla Luftansicht, unverändert, CC BY-SA 3.0)

Ich bin alt geworden. Die Treppen zur Walhalla nehme ich langsamer als früher, den Stock in der Hand, Atem in der Brust. Mein Haar ist weiß, mein Schritt vorsichtig, aber mein Geist – er ist wach, weit und voller Erinnerungen. Vor mir liegt der Bau, der mich über Jahre hinweg begleitet hat. Der Tempel, der einst ein Entwurf war, dann ein Traum, dann ein steinernes Werden. Und jetzt – jetzt ist er Teil dieser Landschaft geworden, als hätte er immer hier gestanden. Ich setze mich auf eine der steinernen Bänke am Rande der Säulenhalle. Es ist still, nur das Rascheln der Blätter im Tal, das entfernte Rufen eines Kindes, irgendwo auf dem Weg. Doch dann – Stimmen. Besucher steigen herauf. Eine Familie, ein Lehrer mit Schülern, ein alter Veteran. Sie treten ein, schauen auf, werden leise. Ich sehe es in ihren Gesichtern: Staunen, Nachdenken, Ehrfurcht. Manche lesen Namen vor, manche erkennen ein Gesicht, das sie nur aus Büchern kennen. Ein kleiner Junge bleibt stehen vor der Büste von Beethoven. Er fragt seinen Vater: „Papa, wer war das?” Der Vater antwortet: „Ein Mann, der Musik erfand, die du auch hundert Jahre später noch hörst.” Ich lächle. Genau das ist es. Genau das war die Idee. Nicht Ruhm. Nicht Prunk. Sondern Verbindung. Weitergabe. Ich schaue mich um – die Säulen, das Licht, das durch die hohen Fenster fällt, die Köpfe der Großen, die schweigend beisammenstehen. Sie sprechen nicht, und doch sagen sie alles: Wir waren da. Und was wir dachten, fühlten, erschufen – das lebt.

Ich erinnere mich an die Gespräche mit dem König. An seine Vision, seine Geduld, seinen unbeirrbaren Glauben an den Wert des Geistes. Ich denke an die Arbeiter, an die Hände, die diese Steine trugen. An die Zweifel, an die Kritik – und an die Hoffnung, die wir alle trugen. Nun sehe ich, was aus der Idee geworden ist. Nicht nur ein Gebäude. Nicht nur ein Denkmal. Sondern ein Ort, an dem Zeit stillsteht – und zugleich weiterläuft. Eine Brücke zwischen gestern und morgen. Ich erhebe mich langsam, gehe ein letztes Mal durch die Halle. Mein Blick bleibt an einer Marmorplatte hängen – ein Platz, noch leer. Er wartet. Wie immer. Ich weiß: Ich werde ihn nicht mehr sehen, den Nächsten, der dort stehen wird. Aber das macht nichts. Denn ich weiß jetzt, dass sie kommen werden. Die Mutigen. Die Klugen. Die Stillen, die doch Großes tun. Und als ich mich ein letztes Mal umdrehe, die Donau tief unter mir fließt und das Abendlicht die Säulen vergoldet, denke ich: Es war gut so. Es war richtig.