Der Ottomotor

1. Der fliegende Kolben

(Quelle: Thinktank Birmingham - object 1961S01533(1), Hintergrund hinzugefügt von Holschbach, CC BY-SA 4.0)

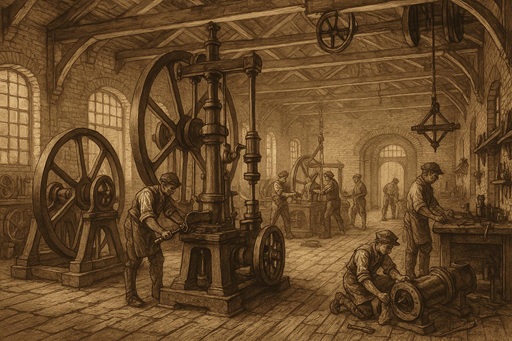

Wir schreiben das Jahr 1863. Ich bin kaum sechzehn und habe das Gefühl, die ganze Welt sei aus Zahnrädern, Schrauben und Funken gemacht. Mein Name ist Johann, und heute betrete ich zum ersten Mal die Werkstatt von Nikolaus August Otto. Die Tür quietscht, als ich sie aufdrücke. Drinnen ist es warm, feucht, und es riecht nach Öl, Rauch – und einer Idee, die noch keinen Namen hat. Die Morgensonne liegt wie Bienenhonig auf dem Pflaster vor der Werkstatt, als ich mit rußigen Händen und gespannter Neugier den neuen Tag beginne. Heute arbeiten wir an etwas ganz Besonderem. Herr Otto nennt es unseren „Versuchsmotor mit freischwebendem Kolben” – aber ich sage einfach: Flugkolbenmotor. Weil der Kolben darin wirklich zu fliegen scheint. „Dieser Motor, Johann”, sagt Herr Otto, während er sich die Hände an einem alten Leinentuch abwischt, „soll nicht nur Kraft erzeugen. Er soll gleichmäßig arbeiten – nicht rucken, nicht reißen. Er soll ein eigener Takt sein.” Ich nicke. Ich habe seine Zeichnungen gesehen – Seiten voller Zahnräder, Kurbelarme und Hebel, die so exakt gezeichnet sind, als seien sie selbst aus Metall. Was wir heute bauen, ist eine Zwischenstufe. Noch kein perfekter Viertaktmotor, aber mehr als alles, was die Dampfwelt bisher kannte. Zuerst setzen wir den Zylinder. Er ist senkrecht montiert, glatt geschliffen, fast wie eine Kanonenröhre. In seinem Inneren soll später der Kolben auf und ab sausen – oder besser gesagt: fliegen. Dann kommt der Kolben selbst: ein massives Metallstück mit einer Führung aus Bronze. Er ist nicht fest verbunden wie bei einer Dampfmaschine. Nein – er bewegt sich frei, getragen von der Kraft der Explosion. „Er muss leicht genug sein, um zu fliegen, aber schwer genug, um Druck zu erzeugen”, erklärt Herr Otto. „Es ist eine Balance.” Wir bauen eine Gaszufuhr, die ein Gemisch aus Luft und Leuchtgas einspritzt. Keine Benzinpumpe – noch nicht. Aber der Gedanke ist schon da. Daneben eine Zündvorrichtung, elektrisch betrieben. Eine einfache Funkenstrecke.

Und so funktioniert er:

a. Ansaugung:

Der Kolben wird durch Unterdruck nach oben gezogen. Dabei saugt er Luft und Gas in den Zylinder.b. Zündung:

Kurz bevor der Kolben den höchsten Punkt erreicht, zündet ein Funke das Gemisch. Eine kleine Explosion folgt.c. Arbeitsgang:

Die Explosion drückt den Kolben nach unten – er „fliegt” regelrecht durch den Zylinder, ohne starre Führung, angetrieben nur durch die Wucht der Verbrennung.d. Austreibung:

Am unteren Ende öffnet sich ein Auslassventil, und die verbrannten Gase entweichen.Ein großes Schwungrad an der Seite gleicht die Bewegung aus und sorgt dafür, dass der Zyklus erneut beginnen kann. Ich merke, wie anders dieser Motor ist. Er stampft nicht wie ein Dampfkessel, er zischt nicht unkontrolliert. Er ist kontrollierte Explosion, präziser Rhythmus, gezähmte Kraft. Der Flugkolbenmotor ist nicht elegant – noch nicht – aber er zeigt etwas Entscheidendes: Man kann Kraft nicht nur durch Druck, sondern durch optimale Zeitsteuerung erzeugen. „Er läuft nicht perfekt”, sagt Otto am Abend, als das Schwungrad zuckend rotiert und der Kolben zum fünften Mal stockt. „Aber er denkt bereits. Und das ist der erste Schritt.” Ich lehne mich zurück, meine Hände sind schwarz, meine Stirn voller Metallstaub. Aber mein Herz klopft wie der Kolben: vor, zurück, vor, zurück. In mir wächst eine Ahnung: Was wir hier tun, ist mehr als nur Mechanik. Es ist der Anfang eines Denkens, das Maschinen zum Leben erweckt.

2. Dampf und Zukunft

Der Wind weht rau über die Kais von Hamburg, als Johann an der Reling steht und das mächtige englische Marineschiff betrachtet, das gerade am Kai festgemacht hat. Sein schwarzer Stahlrumpf glänzt feucht, und aus dem Schornstein steigt dunkler Rauch auf, der sich schwer über die Elbe legt. Das Schiff trägt den Namen HMS Albion, eine gepanzerte Korvette der Royal Navy – mit dem Stolz einer Seemacht gebaut, die gewohnt ist, über Ozeane und Völker gleichermaßen zu herrschen. Herr Otto tritt neben ihn. „Beeindruckend, nicht wahr?”, sagt er leise. Johann nickt – ja, beeindruckend ist es. Gewaltig sogar. Ein englischer Maschinist mit rußverschmiertem Hemd und einem Lächeln voller Stolz winkt sie zu sich. „Wollen Sie die Maschine sehen? Die größte diesseits von Portsmouth!” Neugierig steigen Otto und Johann unter Deck. Sie betreten den Maschinenraum – eine metallene Kathedrale des 19. Jahrhunderts. Zahnräder so groß wie Mühlräder, blinkende Messingventile, Dampfrohre, die mit Hitzeschutzband umwickelt sind. Und in der Mitte: ein Zwillingskolben-Dampfkoloss, der in stoischem Rhythmus arbeitet. Zischen, Stampfen, Stöhnen – der ganze Raum pulsiert, als atme er schwerfällig und unaufhaltsam. „Diese Maschine”, sagt der Maschinist stolz, „leistet über 2000 Pferdestärken. Damit fahren wir durch jedes Meer. Die Welt läuft auf englischem Dampf, meine Herren. Und so wird es bleiben.” Otto lächelt höflich. Johann sieht, wie er das Schwungrad betrachtet, wie er mit dem Finger am heißen Ventil entlangfährt. Schließlich sagt er, ruhig aber bestimmt: „Was du hier siehst, Johann, ist das 18. Jahrhundert. Die Vergangenheit.” Der Maschinist hebt eine Augenbraue. „Vergangenheit? Sie meinen, das hier?” Er schlägt mit der Hand auf den massiven Dampfkessel. „Das ist die Kraft, die das Empire trägt!” Otto nickt langsam. „Genau das ist es. Die Kraft ist groß – aber sie ist schwer. Träge. Unvollständig. Sie frisst Kohle, Wasser, Männer. Und was sie tut, das tut sie laut, heiß und teuer.” Der Maschinist will protestieren, aber Johann bemerkt, dass der Gedanke sitzt. Und auch in seinem Inneren beginnt sich etwas zu regen. Er denkt an ihren kleinen Motor zu Hause – an die feine Präzision, die gezähmte Explosion, die durch nichts als einen Zündfunken ausgelöst wird. Keine Kessel, kein Warten, kein Druckaufbau. Nur ein Takt – ein Herzschlag der Zukunft. Wieder an Deck sagt Johann nachdenklich: „Herr Otto, wir können gegen so etwas doch niemals gewinnen. Solche Maschinen beherrschen die Ozeane.” Otto legt ihm die Hand auf die Schulter. „Nicht jede Schlacht wird zur See geschlagen, Johann. Der Wandel beginnt nicht in den Flotten. Er beginnt in den Werkstätten, in den Städten, in den Händen kleiner Leute, die plötzlich ihre eigene Kraftquelle haben.” Sie blicken hinaus auf die Elbe, wo Schlepper dampfen und Segler kreuzen. Und in Johanns Vorstellung erhebt sich zwischen den rauchenden Schornsteinen ein leiser Motor – elegant, effizient, und unaufhaltsam. Nicht größer. Aber besser. „Die Zukunft”, sagt Otto, „ist leise. Aber sie kommt.”

3. Die Explosion

Ich bin gerade dabei, eine Zündkerze zu reinigen, als ein eleganter Wagen mit knarrenden Speichen vor unserer Werkstatt hält. Zwei Herren steigen aus. Der eine trägt einen langen, schwarzen Mantel, einen glänzenden Zylinder und einen goldenen Gehstock. Sein Schnurrbart ist fein gezwirbelt. Der andere, jünger, hat ölverschmierte Hände und einen kecken Blick. Beide treten ein, als gehörte ihnen der Raum. „Nikolaus Otto!”, ruft der Ältere mit fester Stimme. „Ich bin Gustav von Beringer, Fabrikant aus Essen. Ich habe die größte Stahlgießerei westlich des Rheins.” Herr Otto legt vorsichtig das Werkzeug beiseite. „Was führt Sie zu uns, Herr von Beringer?” „Ein Geschenk Englands! Eine Dampfmaschine aus Birmingham, direkt von Boulton & Watt! Zehn Pferdestärken, Messingventile, alles vom Feinsten. Ich lasse sie morgen installieren.” Er blickt mich kaum an, aber ich sehe das Funkeln in seinen Augen – und den Stolz. „Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg”, sagt Herr Otto ruhig. Ich spüre, wie er sich innerlich zusammenzieht. Er hat Respekt vor Dampfmaschinen – aber auch Zweifel. Zwei Tage später reise ich mit Herrn Otto nach Essen. Herr von Beringer hat uns eingeladen, bei der Inbetriebnahme dabei zu sein – angeblich „um der Konkurrenz zu zeigen, wo der Hammer hängt”. Seine neue Maschinenhalle ist beeindruckend. Frisch gemauert, rot-graue Ziegel, gewölbte Fenster. In der Mitte steht das Monster: eine englische Kolbendampfmaschine, hoch wie ein Haus, mit polierten Schwungrädern und blinkenden Rohren. Ein feiner Dampffilm liegt in der Luft. Die Maschine sieht aus, als würde sie jeden Moment lebendig werden. Ein junger Maschinist, kaum älter als ich, ruft aus der Grube: „Kessel ist bei sieben Bar, Herr von Beringer!” „Wir können noch mehr herausholen. Schaufelt weiter!” Ruft der Fabrikant. Ich schlucke. Sieben Bar? Das ist Wahnsinn. Ich beuge mich zu Herrn Otto. „Das ist zu viel Druck. Die Maschine ist neu, sie wurde kaum getestet.” Er nickt ernst. „Sie glauben, größer sei besser. Dabei ist es gefährlicher.” „Na, meine Herren!”, ruft von Beringer laut, „Jetzt zeigen wir, was deutsche Industrie kann – mit englischer Kraft!” Der Maschinist öffnet das Dampfventil. Zischend beginnt das Schwungrad sich zu drehen. Erst langsam, dann schneller. Die ganze Halle bebt. Die Menschen johlen, klatschen. Ich stehe am Rand, mein Herz pocht. Irgendetwas stimmt nicht. Die Maschine ächzt, metallisch, hart – nicht wie Kraft, eher wie Schmerz. Plötzlich – ein schrilles Pfeifen. Dann ein dumpfer Knall. Ein heißer Luftstoß wirft mich zu Boden. Ich höre ein Dröhnen, wie Donner unter der Erde. Ein zweiter Knall – die Dampfmaschine explodiert. Metallteile fliegen wie Schrapnelle durch die Halle. Eine Ventilplatte schlägt in eine Ziegelwand, durchschlägt sie wie Butter. Der Maschinist wird von einem Hebel getroffen und fällt mit einem stummen Aufschrei um. Dampf schießt wie ein Drache aus dem Kessel, verbrüht alles in seiner Nähe. Ich liege am Boden, taste nach Herrn Otto. Er lebt, hustet. Meine Ohren klingeln, ich rieche verbranntes Öl und nassen Stein. Als sich der Dampf lichtet, sehe ich das Trümmerfeld: Die Maschine ist zerrissen. Rohre hängen von der Decke wie tote Schlangen. Ein Stück Messing liegt glühend auf dem Boden. Menschen schreien. Von Beringer steht mitten im Chaos, bleich, zitternd, sein Zylinder ist weg, sein Gehstock zerbrochen. Ein Arzt wird gerufen. Zwei Arbeiter sind verletzt, einer schwer. Später, auf der Rückfahrt im Zug, schweigen wir lange. Dann sagt Herr Otto leise: „Man kann Kraft nicht einfach erzwingen, Johann. Sie muss gelenkt werden. Der Ottomotor tut das – mit Verstand.” Ich schaue aus dem Fenster. Die Felder ziehen vorbei. In meinem Ohr höre ich nicht mehr das Krachen der Explosion. Ich höre wieder den Rhythmus unseres Motors. Pffft – Wumm – Zisch – Klack. Wie ein Herzschlag der Zukunft.

4. Papier gegen Fortschritt

Herbst 1863. Es ist ein kalter Morgen im Spätherbst, und in der Werkstatt dampft der Atem aus unseren Mündern wie aus einem Kessel. Der Motor schläft heute. Kein Klicken, kein Zischen, kein Leben im Zylinder. Herr Otto sitzt am Tisch, den Kopf in beide Hände gestützt. Vor ihm: kein Werkzeug, sondern Papier. Stapelweise. Briefe, Skizzen, Verträge, und ganz oben: ein Dokument mit einem Siegel und dem Titel: „Patent Nr. 947 – Atmospheric Gas Engine, James Watt & Co.” Ich sehe Herrn Otto selten so. Sonst ist er der Mann der Ideen, der ruhige Tüftler, der den Takt des Kolbens hört, wo andere nur Lärm wahrnehmen. Aber heute ist er still. Nachdenklich. Und ein wenig verbittert. „Johann”, sagt er, ohne aufzusehen, „du kannst die präziseste Maschine der Welt bauen. Aber gegen ein Stück Papier aus England hilft dir kein Hammer.” Ich verstehe nicht sofort. Also lese ich das Dokument. Es ist eine Beschreibung – in englischer Sprache – einer Gasmaschine, die schon 20 Jahre früher patentiert wurde. Der Aufbau ist anders, die Funktionsweise nur grob vergleichbar. Aber das spielt keine Rolle. Die englische Industrie hat ein weitreichendes Patent angemeldet – eines, das selbst unsere Entwicklungen betreffen könnte. „Das ist doch eine ganz andere Maschine!”, rufe ich empört. „Unsere Idee ist neu!” Herr Otto nickt, langsam. „Aber die Gesetze verstehen keine Ideen. Nur Formulierungen.” Er erklärt mir, wie im Zuge der Industrialisierung – besonders in England um 1800 – immer mehr Erfinder begonnen haben, ihre Entwicklungen durch Patentrecht zu schützen. Was ursprünglich dafür gedacht war, Erfinder zu unterstützen, wird jetzt oft als Waffe gegen neue Entwicklungen benutzt. „Wenn wir weiterbauen”, sagt er, „kann man uns verklagen. Vielleicht sogar zwingen, alles zu zerstören.” Ich will nicht glauben, dass ein Stück Papier unsere ganze Arbeit zunichtemachen kann. Doch Herr Otto hat längst verstanden, dass ein Motor nicht nur aus Kolben und Zahnrädern besteht. Sondern auch aus Rechten, Lizenzen, Mächten, die in Büros und Gerichten sitzen – weit entfernt vom Öl und Feuer der Werkstatt. „Was machen wir jetzt?”, frage ich. „Ich werde verhandeln müssen”, antwortet er. „Mit den Herren in Birmingham. Wenn wir ihr Patent nutzen dürfen, gegen eine Lizenz, können wir weiterarbeiten. Aber es wird teuer.” Und so beginnt ein neues Kapitel. Eines, das nicht von Zündkerzen, sondern von Verträgen handelt. Während wir in der Werkstatt den Kolben schleifen und das Schwungrad auswuchten, reist Herr Otto nach London. Im Gepäck: seine Skizzen, seine Argumente – und die Hoffnung, dass auch im Land der Dampfmaschinen ein Funke Vernunft zündet. Am Abend sitze ich allein an unserem unfertigen Motor. Ich streiche mit der Hand über das Metall, das kalt und stumm ist. Und doch weiß ich: Diese Maschine wird irgendwann laufen. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber nicht einmal ein englisches Patent kann den Fortschritt für immer aufhalten.

5. Ein Vertrag mit Zukunft

Köln 1864. Der 9. Februar beginnt unspektakulär. Es ist ein grauer Tag, ein feiner Nieselregen fällt über Köln, und in unserer Werkstatt riecht es nach kaltem Metall und feuchtem Holz. Ich sitze auf einer umgedrehten Holzkiste und poliere ein Ventil, das im neuen Zylinder klemmt. Dann geht die Tür auf. Ein Mann tritt ein – mittelgroß, gepflegt, mit einem dunklen Mantel und einem klugen Blick. Er trägt einen Zylinder, aber nicht als Zierde, sondern als Teil seiner Gewohnheit. Ich erkenne ihn sofort: Eugen Langen – Zuckerfabrikant, Ingenieur, und, wie man sagt, ein Mann mit einem messerscharfen Verstand. Einige nennen ihn einen Kaufmann. Andere nennen ihn einen Fuchs. „Herr Otto?”, fragt er ruhig. Seine Stimme ist freundlich, aber bestimmt. Herr Otto kommt aus dem Hinterraum. Er wischt sich die Hände ab und reicht sie ihm. „Willkommen, Herr Langen. Die Maschine ist bereit.” Wir stehen rund um die laufende atmosphärische Gaskraftmaschine. Es zischt, es stampft, es arbeitet – nicht elegant, aber gleichmäßig. Die Maschine nutzt Leuchtgas. Bei der Explosion im Zylinder drückt der Kolben nach oben, dann fällt er wieder nach unten – durch das entstehende Vakuum wird mechanische Arbeit erzeugt. Eine geniale Umkehrung der üblichen Dampfprinzipien. Keine Kessel, kein ständiges Nachheizen. Nur ein kontrollierter Impuls, der arbeitet. Herr Langen geht nicht sofort in Begeisterung auf. Er beobachtet. Stellt Fragen. Greift selbst nach dem Schwungrad, prüft die Beweglichkeit. Er wirkt wie ein Mann, der nicht träumt, sondern rechnet. Dann lächelt er. „Die Maschine ist roh. Aber sie hat einen Kopf. Und das gefällt mir.” Es dauert Wochen. Herr Otto reist, verhandelt, schreibt Briefe, zählt Zahlen. Und am 31. März ist es so weit: Sie unterzeichnen den Vertrag. Die neue Gesellschaft heißt: „N.A. Otto & Cie.” Eine kleine Werkstatt wird zur ersten Motorenfabrik der Welt. Nicht mehr bloß Tüftelei, sondern nun eine richtige Firma. Mit Plänen. Mit Risiko. Mit Hoffnung. Ich bin dabei, als die Tinte trocknet. Herr Otto wirkt erleichtert – aber auch vorsichtig. Ich sehe es in seinen Augen. Denn Erfinder zu sein, ist das eine. Unternehmer zu sein – das ist eine ganz andere Kunst. Am Abend spricht er mit mir, während wir das Licht löschen. „Johann”, sagt er, „ein Motor läuft nur, wenn alle Teile sauber zusammenspielen. Das gilt auch für Menschen. Ein Erfinder muss entweder selbst Kaufmann sein – oder einen kennen, dem er vertrauen kann.” Ich frage: „Vertrauen Sie Herrn Langen?” Otto denkt nach. Dann nickt er langsam. „Er kennt den Wert einer Idee – aber auch den Wert des Geldes. Das kann gefährlich sein. Aber auch nützlich.” Ich verstehe: Der Motor wird nicht nur durch Gas angetrieben. Sondern durch Glauben, Verträge, Verantwortung. Und durch Menschen, die wissen, dass Fortschritt Mut kostet – und manchmal mehr als eine Unterschrift.

6. Die Weltausstellung 1867

Johann staunt, als er im Frühjahr 1867 das weite Ausstellungsgelände am Pariser Champ de Mars betritt. Vor ihm erstreckt sich der gigantische, ovalförmige Palast der Exposition Universelle, entworfen vom Ingenieur Jean-Baptiste Krantz, mit einer gläsernen Maschinenhalle von Gustave Eiffel – ein Wahrzeichen des technischen Fortschritts seiner Zeit. Über 32 Länder mit mehr als 52.000 Ausstellern präsentieren hier ihre Errungenschaften, von schweren Dampflokomotiven bis zu zarten Kunsthandwerken. Rund um die Haupthalle erheben sich exotische Pavillons: Johann erspäht ein tunesisches Kaffeehaus mit duftendem Mokka, ein chinesisches Teehaus und sogar ein kleines ägyptisches Tempelportal, die alle die Besucher in fremde Welten entführen. Die Atmosphäre gleicht einem Volksfest – überall flanieren neugierige Menschen, es gibt Gärten mit Grotten und Springbrunnen, Musik erklingt (eine Hymne von Rossini, eigens für die Ausstellung komponiert), und an den Rändern des Geländes locken Vergnügungsparks, Restaurants und Läden die Massen an. In den sechs Monaten der Ausstellung werden fast zehn Millionen Besucher erwartet, darunter Prominenz aus aller Welt – sogar Schriftsteller wie Mark Twain und Jules Verne mischen sich unter die staunenden Schaulustigen. Johanns Herz schlägt höher, denn er ist als junger Mechaniker Teil dieser Weltausstellung. Er arbeitet für die Kölner Firma N. A. Otto & Cie und darf seine Chefs, die Erfinder Nikolaus August Otto und Eugen Langen, begleiten, um deren neue Erfindung vorzuführen. In der glitzernden Maschinenhalle – einer Galerie aus Eisen und Glas, erfüllt vom Tuckern, Zischen und Rasseln unzähliger Apparate – haben Otto und Langen ihren Stand. Ringsum wetteifern technologische Wunderwerke um Aufmerksamkeit: Nicht weit entfernt demonstriert der Erfinder Elisha Otis mit seinem Aufzug, wie man gefahrlos in die Höhe fahren kann – er kappt dramatisch ein Seil, und doch stürzt die Plattform nicht ab, sehr zur Begeisterung der Menge. Gleich gegenüber summt eine neuartige Siemens-Dynamomaschine, die elektrischen Strom erzeugt, während in einer anderen Ecke der Halle ein riesiges Geschütz der Firma Krupp als Symbol deutscher Industriekraft thront. Johann ist überwältigt von der Konkurrenz – doch heute soll sein Motor im Mittelpunkt stehen. Am Ausstellungsstand von Otto & Langen versammeln sich Neugierige. In der Mitte ragt ihre Maschine auf: eine merkwürdig elegante Konstruktion, die eher an eine antike Säule erinnert als an eine dampfende Kraftmaschine. „Atmosphärische Gaskraftmaschine”, steht auf dem Schild – Johanns ganzer Stolz. Eugen Langen hat dem Motor ein gefälliges Äußeres gegeben: Die schlanke gusseiserne Säule ist kanneliert wie eine ionische Säule, was dem Gerät einen fast klassischen Anstrich verleiht. Oben auf der Säule erkennt man ein Schwungrad und eine Zahnradmechanik, unten ein solides Fundament. Neugierig umrunden Ingenieure und Industrielle das Exponat, skeptisch wegen seiner geringen Größe – nur etwa eine halbe Pferdestärke soll der Motor leisten, geeignet vor allem für kleine Werkstätten und Betriebe. Johann spürt ihren Zweifel und erinnert sich an die Worte seines Chefs Otto: Unsere kleine Maschine wird den Leuten zeigen, was Effizienz bedeutet. Mit einem kräftigen Klappern und Zischen nimmt der Motor seinen Betrieb auf. Johann hat die Flamme entzündet, die das Leuchtgas-Luft-Gemisch im Zylinderinneren explodieren lässt. Jetzt können die Zuschauer sehen, wie der blank polierte Kolben förmlich frei im senkrechten Zylinder empor schießt. „Sehen Sie, meine Herren”, ruft Otto stolz den Umstehenden zu, während der Kolben nach oben steigt und dabei unverbunden an einer Zahnstange zieht. Oben am Zylinder greift diese Zahnstange in ein Getriebe mit einem neuartigen Rutschkupplungs-Mechanismus, den der deutsche Konstrukteur Franz Reuleaux ersonnen hat. Johann erklärt eifrig einem britischen Ingenieur das Prinzip: „Der Explosionsdruck treibt den Kolben hoch, und am oberen Totpunkt zündet kein neues Gas mehr – der Kolben fällt nun im Unterdruck und Sog der Atmosphäre wieder herunter. Erst jetzt greift die Zahnstange in die Kupplung und treibt das Schwungrad an.” Der elegante Trick dieser Kupplung besteht darin, dass der Kolben beim Aufwärtsschuss frei läuft und erst beim Herabfallen Arbeit überträgt – so nutzt der Motor den vollen Expansionsdruck der Gasexplosion optimal aus. Die Zuschauer nicken beeindruckt, als sie begreifen: Anders als bei den bisherigen Gasmotoren mit starrer Kurbelwelle geht hier keine Energie ungenutzt verloren. Keine Dampfkessel, keine langen Aufheizzeiten – dieser Motor läuft unmittelbar mit Stadtgas und Luft. Und vor allem: er verbraucht erstaunlich wenig Gas. Tatsächlich hat Otto vorgesorgt, um dies zu demonstrieren. Neben dem laufenden Motor steht ein Zähler für den Gasverbrauch. Im Laufe des Ausstellungstages führen Otto und Langen mehrmals einen Vergleich vor: Ihre atmosphärische Gaskraftmaschine benötigt nur etwa ein Drittel der Gasmenge, die die bekannten Motoren des Belgiers Étienne Lenoir für die gleiche Arbeit verschlingen.

Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Halle. Johann beobachtet, wie einige skeptische Gesichter der Konkurrenz plötzlich Mienen erstaunter Anerkennung weichen, als Messungen der Jury den sensationell niedrigen Verbrauch bestätigen. Der junge Mechaniker muss grinsen, als ein französischer Fabrikant ungläubig ausruft: „Mon Dieu – halb so viel Gasverbrauch wie die anderen!” In Wahrheit ist es sogar weniger: Ottos Motor braucht nur ein Drittel dessen, was Lenoirs erster Motor verschlingt. Dieser Effizienzsprung ist das Gesprächsthema des Tages im Maschinenpark. Einer der Preisrichter, niemand Geringerer als Professor Franz Reuleaux, besucht mehrfach den Stand. Johann hört, wie Reuleaux leise mit einem Kollegen spricht und dabei Worte wie „…neuer Maßstab für Wirtschaftlichkeit …” und „…Goldmedaille würdig …” fallen. Offensichtlich hat Ottos Erfindung einen Fürsprecher in der Jury gefunden. Und tatsächlich – am Abend der Preisverkündung herrscht große Spannung. Johann steht mit klopfendem Herzen zwischen Otto und Langen im Festsaal, umgeben von prächtig gekleideten Herren und Damen. Kaiser Napoleon III. lässt es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein, während die wichtigsten Auszeichnungen verkündet werden. In der Kategorie der Antriebsmotoren für das Kleingewerbe ist die Konkurrenz stark, doch dann geschieht es: Unter Beifall wird die Goldmedaille in dieser Kategorie an Nicolaus Otto und Eugen Langen aus Köln verliehen – für die „wirtschaftlichste Kraftmaschine für das Kleingewerbe”, wie der Laudator betont. Otto und Langen strahlen. Johann jubelt innerlich vor Freude, hält aber respektvoll die Hände gefaltet, während seine Herren die Auszeichnung entgegennehmen. Reuleaux überreicht persönlich die Medaille und schüttelt Otto die Hand; man hört ihn sagen: „Ihr Motor ist eine Offenbarung – ein Triumph der Vernunft über den Rohstoffverbrauch!” Otto bedankt sich bescheiden, doch Johann sieht das Leuchten in den Augen seines Chefs.

Internationales Aufsehen ist ihnen gewiss: Zeitungen aus Paris, London und Berlin berichten am nächsten Tag über den preisgekrönten Motor. Fachleute aus aller Welt drängen sich nun an ihrem Ausstellungsstand, um das Wunderwerk genauer in Augenschein zu nehmen. Manche holen Notizblöcke heraus, skizzieren das Design oder stellen detaillierte Fragen. Johann kommt kaum nach mit dem Anzünden und Vorführen, so groß ist der Andrang. Die Reaktionen sind überwältigend. Der renommierte Lenoir-Motor galt bisher als Meilenstein, doch Ottos Maschine stellt ihn in den Schatten: In Fachkreisen heißt es, Lenoir und der Franzose Hugon seien mit ihren Gasmaschinen nun „vom Feld gefegt”. Kein anderer Gasmotor arbeitet so ökonomisch. Schon auf der Ausstellung erhalten Otto und Langen Anfragen von Unternehmen – man will ihren Motor kaufen, ja am liebsten in Lizenz im eigenen Land bauen. Johann kann es kaum fassen: Vor wenigen Jahren hat Otto noch in einer kleinen Werkstatt experimentiert, nun ist seine Erfindung zum Weltstar der Ingenieurskunst geworden. In den Tagen nach der Medaillenvergabe schließen Otto & Langen tatsächlich erste Verträge mit ausländischen Interessenten, um den Motor zu exportieren. Bald wird man in England, Amerika und anderswo mit diesem Kölner Gasmotor kleine Maschinen betreiben – schnell, sauber und sparsam. Für Otto und Langen bedeutet der Erfolg auch zuhause in Köln eine enorme Nachfrage – Hunderte von Bestellungen treffen in den folgenden Monaten ein. Bis zum Ende des Jahrzehnts werden tausende Exemplare ihrer atmosphärischen Gaskraftmaschine gebaut – sie avanciert zur ersten wirklich kommerziell erfolgreichen Verbrennungskraftmaschine der Welt. Am letzten Tag der Weltausstellung steht Johann ein letztes Mal in der großen Halle und blickt zurück auf den mittlerweile abgebauten Otto-Langen-Motor, der für die Heimreise verpackt ist. Er denkt an all die Folgen, die dieser Triumph nach sich zieht. Otto und Langen haben durch Paris nicht nur Ruhm geerntet, sondern auch wichtige Bekanntschaften geschlossen. Kurz nach der Ausstellung treten neue Geldgeber an sie heran – Industrielle, die an die Zukunft der Gasmotoren glauben.

7. Rückspiel in Manchester

Es ist ein regnerischer Tag im Spätherbst, als Herr Otto mit mir den Brief in Händen hält. Das Siegel ist englisch, der Absender: Crossley Brothers Ltd., Manchester. Ich erkenne die Schrift nicht – aber Ottos Augen leuchten auf, kaum dass er den ersten Absatz gelesen hat. „Sie bitten um eine Lizenz”, murmelt er. „Sie wollen … unsere Maschine in England bauen.” Ich brauche einen Moment, um das zu begreifen. Vor wenigen Jahren noch musste Herr Otto mühselig verhandeln, um englische Patente zu kaufen, damit er seine eigene Idee weiterentwickeln durfte. Und jetzt – jetzt kommen sie zu uns. Die Crossley-Brüder, John und Francis, sind keine Unbekannten. Sie führen eine aufstrebende Maschinenbaufirma in Manchester, dem Herzen der englischen Industrie. Ihre Fabrik produziert Webstühle, Dampfpumpen, Gasgeneratoren – alles, was den Puls des Empire antreibt. Und nun wollen sie unseren Ottomotor. „Wir bauen Maschinen seit drei Generationen”, schreibt John Crossley in seinem Brief. „Die Crossley Brothers, Manchester, ersuchen um Lizenz zur Fertigung Ihrer atmosphärischen Maschine. Persönliche Verhandlungen gewünscht. — London, 7. Mai 1869.” Ich stutze. Engländer? Die, deren Patente wir noch vor wenigen Jahren mühsam erkaufen mussten? Jetzt bitten sie um unsere Erlaubnis? Herr Otto sieht mich an. „Die Dinge ändern sich, Johann. Manchmal schneller, als man denkt.” Ich erinnere mich an die Zeit, als Herr Otto reisen musste, um bei englischen Patentämtern um Erlaubnis zu bitten. Damals waren wir abhängig – von ihrem Recht, von ihrer Sprache, von ihrer Macht. Aber seit Paris 1867, seit der Goldmedaille auf der Weltausstellung, hat sich etwas verschoben. Unser Motor wird nun in Belgien, Frankreich, Österreich und sogar in Amerika kopiert, studiert, diskutiert. Zeitungsartikel sprechen von einer „deutschen Maschinenrevolution”. Und nun klopft das Herz des britischen Maschinenbaus – Manchester – bei uns an. Einige Wochen später treffen die Crossley-Brüder persönlich in Deutz ein: Francis und William Crossley, Unternehmer mit klarem Blick, feinen Anzügen und öligem Interesse an allem, was sich bewegt. Sie besichtigen die Werkhallen, lassen sich die neue verbesserte Version der atmosphärischen Gaskraftmaschine zeigen. Johann führt ihnen persönlich vor, wie wenig Gas der Motor verbraucht, wie leicht er zu warten ist – kein Kessel, kein Überdruck, keine Explosionen. „Gentlemen”, sagt Herr Otto beim Abendessen, „unsere Maschine braucht keine Dampflokomotive, um sie zu bewegen. Sie bringt ihre eigene Kraft mit – auf Knopfdruck.” William Crossley lacht. „Und das ist es, was wir brauchen. Kleine, günstige Kraftquellen für Werkstätten in ganz England.” Nach langen Verhandlungen wird ein Vertrag geschlossen: Die Firma Crossley Brothers Ltd. erhält die Exklusivlizenz, Ottos Maschine im Vereinigten Königreich und Irland zu bauen und zu vertreiben – gegen eine ordentliche Summe, versteht sich, und eine Beteiligung an jedem verkauften Exemplar. Ich stehe später mit Herrn Otto auf dem Hof. Die Sonne geht hinter dem Rhein unter, und er sagt nur leise: „Siehst du, Johann, … früher mussten wir Engländer um Erlaubnis bitten, um ihre Ideen nutzen zu dürfen. Heute bitten sie uns. Das ist nicht nur ein Vertrag. Das ist ein Zeichen.” Ich nicke. Denn was wir gebaut haben, ist nicht nur eine Maschine. Es ist ein Symbol für eine neue Ordnung: Wissen wird nicht mehr allein auf Inseln geboren. Fortschritt fließt – über Grenzen, über Sprachen, über Jahrzehnte hinweg. Und der Motor? Er läuft. Ruhig. Beständig. Und immer mehr Menschen hören seinen Takt.

Im Jahr 1872, fünf Jahre nach dem großen Erfolg bei der Weltausstellung in Paris, gründen Otto und Langen mit solchen Investoren die Gasmotoren-Fabrik Deutz AG, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Und um die Weiterentwicklung kümmert sich ein Team brillanter Ingenieure: Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, zwei Talente, die als technische Direktoren in die junge Firma eintreten. Johann erinnert sich gut, wie Herr Otto ihm eines Tages stolz berichtete: „Daimler und Maybach – merken Sie sich die Namen, Johann, das sind die Besten ihres Faches.” Tatsächlich wird diese Kooperation Geschichte schreiben. Und hier, in der Deutzer Fabrikhalle, tüftelt der Erfinder und Unternehmer Nikolaus August Otto bald wieder an seinem alten Traum, dem Viertaktmotor. Der Erfolg bei der Weltausstellung 1867 hat ihm den Freiraum und die Mittel gegeben, um erneut zu experimentieren. Johann ahnt, dass noch Großes bevorsteht.