Gustav Weißkopf

1. Ein vergessener Name

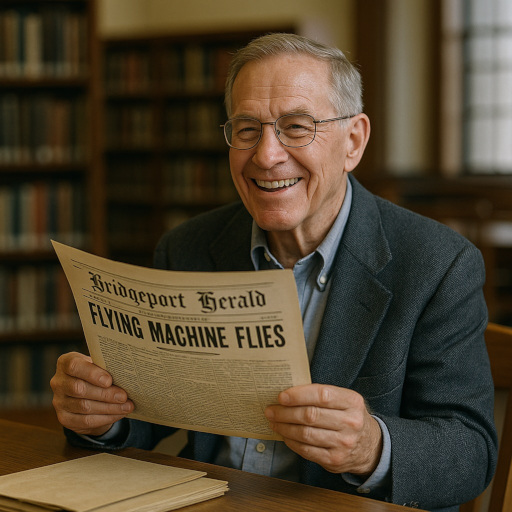

Die Pappschachtel riecht nach Staub und kalter Dachkammer. Auf dem Deckel steht, in schwungvoller Tinte, „Luftfahrt Diverses”. Mehr hat die Archivarin nicht finden können. „Vielleicht nichts”, sagt sie entschuldigend, „vielleicht alles.” Dann lässt sie mich allein, das Licht summt, und der Herbstnachmittag hängt wie ein dünner Vorhang vor dem Fenster. Ich hebe den Deckel. Papier raschelt, vergilbte Umschläge, ein Bündel Schnüre, die schon bei der Berührung zerbröseln. Auf dem Boden der Schachtel liegt, fast trotzig, ein zusammengefaltetes Zeitungsblatt. Die Überschrift ist so groß, dass sie noch gegen den vergilbten Rand ankämpft: „Flugmaschine fliegt!” Darunter: „Bridgeport Herald, August 1901.” Mein Herz macht dieses dämliche Hüpfen, das es immer macht, wenn Geschichte plötzlich atmet. Ich falte das Blatt auf. Zwischen Anzeigen für Seife und Fahrräder steht eine Spalte mit dichter Schrift. Ein Name, mitten im Text, beinahe beiläufig: Gustave Whitehead. Und in Klammern, als ob man leise übersetzt: eigtl. Gustav Weißkopf. Ich kenne die richtigen Namen. Wright, Orville und Wilbur, mit ihren Hüten und jenem Lächeln, das immer etwas von Zugwind hat. 1903, Kitty Hawk, North Carolina. So lernen wir’s. So lehren wir’s. Der Rest sind Fußnoten. Aber diese Zeile hier, in einer kleinen Zeitung aus Connecticut, zwei Jahre früher, schreibt von einem Flug am Morgen, von einer Maschine, die „ohne Katapult und ohne Anhöhe” gestartet sei. Ein paar hundert Yards, flach über dem Boden, vor Augenzeugen. Es ist kein Triumphgeschrei, eher ein sachliches Staunen. So, als hätte jemand beiläufig festgestellt, dass Wasser bergauf fließen kann. Ich lese laut, nur für mich, um das Knistern der Seite zu übertönen. „Mr. Whitehead steuerte sein Motorfluggerät Nr. 21 am 14. August 1901 vom Boden. ”Kein Foto, keine Skizze, nur Worte. Worte, die sich den Staub vom Mantel klopfen und fragen, warum sie so lange keiner gehört hat. Gustav Weißkopf. Der Name rollt in meinem Kopf, stolpert einmal über die S-Laute und richtet sich dann auf. Weißkopf. Weißer Kopf. Ein Name wie ein Segel im Wind. Ich sehe einen Mann, den ich noch nicht kenne, mit öligen Händen und einem Blick, der das Flimmern über Maisfeldern liest wie eine Karte. Ich sehe, was ich nicht sehen kann: eine Maschine, die anders aussieht – Fledermausflügel, sagen später manche. Ich sehe einen Morgen, der plötzlich anbricht. „Finden Sie etwas?” Die Stimme der Archivarin steht in der Tür. Ich hebe das Blatt. „Vielleicht”, sage ich. „Vielleicht zu viel.” Sie lächelt kaum merklich. „Dieser Weißkopf … hier kommen öfter Leute wegen ihm. Die meisten gehen mit den Wrights im Kopf und einem Stirnrunzeln wieder raus.” Ich nicke. Das Stirnrunzeln spüre ich schon. Es gibt Namen, die wie Leuchttürme sind, und es gibt Namen, die wie Krebsgänge am Meeresgrund verschwinden. Zwischen ihnen entscheidet nicht immer die Tat, sondern wer hinschaut, und wann. Ich streiche mit der flachen Hand über die grobe Faser des Papiers und denke an alle Geschichten, die im falschen Moment passieren. Auf dem Fenstersims sitzt eine Fliege und reibt sich die Flügel. Ich stelle mir vor, wie Weißkopf sie beobachtet haben könnte, als Junge in Mittelfranken, irgendwo zwischen Waldkante und Werkbank. Vielleicht hat er so begonnen: mit einem Blick, der die Luft ernst nimmt. Ich suche weiter in der Schachtel. Ein Briefumschlag ohne Marke, darin ein zerknitterter Zettel: eine Liste von Zeugen, Namen wie Türschilder, O’Donnell, Lynch, Porter, daneben kurze Vermerke: „sah Start”, „half beim Schieben”, „morgendlicher Nebel”. Kein Stempel, kein Beweis, nur Menschen, die einmal geschaut haben und später schworen, was sie gesehen hätten. Und irgendwo dazwischen, unsichtbar, die Lücke, in die Zweifel so gern hineinwachsen wie Wildkraut. Ich lege alles nebeneinander, als wäre die Tischplatte ein leeres Feld, auf dem man Spuren besser sieht. Die Zeitung. Die Namen. Ein Abriss einer Zeichnung, nur Bleistift, ein Rahmen wie ein Tor und darin etwas Stoff, etwas Rippe, etwas Propeller. Ich drehe das Blatt, auf der Rückseite eine Notiz in deutscher Schrift: „Nr. 21: Mot. leicht. Flügel tragen, Antrieb genügt.” Das ist kein Beweis. Das ist ein Flüstern. Aber es ist laut genug, um eine Frage zu stellen, die größer ist als die Schachtel: Was, wenn die Geschichte sich geirrt hat? Nicht aus Bosheit, nur aus Bequemlichkeit, aus Mangel an Bildern und aus Liebe zu klaren Daten. 1903 ist hübsch rund. 14. August 1901 hat eine krumme, unentschlossene Eleganz. Das Datum sitzt wie ein Stein im Schuh und zwingt mich, anders zu gehen. „Sie können Kopien machen”, schlägt die Archivarin vor. Ich nicke dankbar. Beim Kopierer wird das Rascheln des Papiers zum Takt von Gedanken, die plötzlich Schritte wollen. Ich nehme die Seiten entgegen, noch warm, und spüre, wie die Wärme mehr ist als Maschine. Draußen ist der Himmel so hell, dass er fast leer wirkt. Ich stelle mich auf die Stufen des kleinen Stadtarchivs, die Luft riecht nach Metall und Regen, und irgendwo klappert ein Fahrrad. Ich versuche, mir Bridgeport im Jahre 1901 vorzustellen: feuchte Morgenschatten zwischen Werkhallen, das frühe Schimpfen von Möwen. Männer in Hemdsärmeln, die Räder drehen und Schrauben zählen. Und mittendrin einer, der sagt: Heute. Vielleicht standen sie auf einem flachen Stück Straße, vielleicht auf einem Feldweg. Vielleicht war es lauter, als wir denken, vielleicht leiser. Ein Motor, der mehr verspricht, als er halten darf. Zwei, drei Leute, die lachen, bis der Lärm sie ernst macht. Und dann die kurzen, ungeordneten Sekunden, in denen die Welt noch nicht weiß, ob sie sich gleich ändern wird. Ich falte die Kopien und schiebe sie in meine Mappe. „Weißkopf”, sage ich leise, als müsste ich erst üben, den Namen zu tragen. Wenn er wirklich geflogen ist, dann nicht nur über ein Feld. Dann flog er an der Kante der Erinnerung entlang, dorthin, wo Geschichten abstürzen oder zu Legenden werden. Mein Telefon vibriert. Eine Nachricht von einem Kollegen: „Vergiss nicht, 1903 ist gesetzt. Ohne Foto keine Geschichte.” Ich tippe nicht zurück. Vielleicht ist das die Regel. Aber vielleicht hat auch sie einmal den Boden verlassen. Als ich die Straße hinuntergehe, fällt mein Blick auf einen Drachen, der sich an einer Stromleitung verfangen hat. Ein Kind unter mir zerrt am Band, der Vater lacht, beide in dieser leichten Ungeduld, die zwischen Spiel und Ernst hin und her kippt. Ich hebe die Hand und zeige nach oben. Gemeinsam manövrieren wir das Ding frei, und als es wieder Wind fängt, hebt es ab, ganz ohne Mühe, ganz ohne Geschichte. Es fliegt einfach. Das Kind jauchzt, der Vater bedankt sich, und ich sehe dem flatternden Papier nach, als hätte es mir gerade etwas erklärt, das ich längst wusste. In meiner Mappe liegt ein Datum, das mir nicht mehr aus der Hand fallen wird: 14. August 1901. Und ein Name, der wieder hallt, je öfter ich ihn sage. Ich weiß noch nicht, wohin er mich führt: nach Leutershausen, zu Werkbänken, in Werkhallen, in Archive und an Orte, die inzwischen Parkplätze sind. Ich weiß nur, dass ich den Faden aufgenommen habe. Geschichte, das merke ich, ist nicht nur das, was war. Sie ist auch das, was wir nicht sehen wollten, als es geschah. Vielleicht beginnt jede Reise mit dem Gefühl, dass ein Loch im Teppich der Erzählung ist und man den Finger nicht davon lassen kann. Ich biege um die Ecke, und der Himmel schiebt eine Wolke vor die Sonne. Der Wind frischt auf. Für einen Moment klingt die Stadt wie ein Propeller im Leerlauf. Ich stelle mir vor, wie es war, als der Wind zum ersten Mal unter Stoff griff und jemand, der Gustav hieß, die Zähne zusammenbiss, das Rattern annahm und den Blick nicht mehr löste. Dann gehe ich weiter. Morgen suche ich die nächsten Spuren. Heute genügt mir der Gedanke, dass ein vergessener Name wieder Luft geholt hat.

2. Kindheit und frühe Träume

Leutershausen, Mittelfranken, 1880er Jahre. Ein Ort, der auf der Landkarte kaum ein Flüstern ist, zwischen Feldern, die im Sommer wie gelbe Tücher daliegen, und Wäldern, in denen das Grün selbst im Hochwinter nach Harz riecht. Hier wächst Gustav Weißkopf auf, mit einem Nachnamen, der in der Gegend nichts Besonderes bedeutet und einem Blick, der für sein Alter zu weit hinausreicht. Er ist das zweite von mehreren Kindern. Sein Vater, ein einfacher Handwerker, baut Wagenräder und kann jede gebrochene Speiche so ersetzen, dass man den Riss nicht mehr sieht. Die Mutter näht, kocht und hält die Familie zusammen wie eine Schnur, die man fest um einen Sack bindet. Geld ist knapp, Zeit ebenso. Aber Ideen, davon hat Gustav zu viele, um sie in den Schubladen seines Kopfes ordentlich zu stapeln. Schon früh verbringt er Stunden damit, den Vögeln nachzusehen. Die Störche, die über die Felder ziehen, wirken auf ihn wie lebendige Segelboote. Die Schwalben, die in Sturzflügen Mücken jagen, sind seine ersten Fluglehrer. Er beobachtet sie so konzentriert, dass er manchmal vergisst, nach Hause zu kommen. „Du kriegst noch einen steifen Hals vom Himmelstarren”, schimpft die Mutter halb im Ernst. Seine ersten „Flugversuche” sind Kinderspiele mit Ernstgesicht: Er bindet Federn an einen Holzstab und wirft ihn, zählt die Schritte, bis er den Boden berührt. Er faltet Papierschiffchen, nicht für den Bach, sondern um zu sehen, ob sie im Wind länger als einen Herzschlag schweben. Im Dorf ist er der Junge, der Drachen baut, die nicht nur im Herbstwind stehen, sondern sich steuern lassen wie kleine Boote. In der Dorfschule sitzt er in der letzten Bank. Nicht, weil er schlecht lernt, sondern weil er lieber durch das Fenster schaut. Seine Lehrerin erkennt das stille Rechnen hinter seinen Blicken. „Der denkt über Dinge nach, die noch keiner aufgeschrieben hat”, sagt sie einmal. Eines Tages bringt ein reisender Händler ein seltsames Heft ins Dorf, eine illustrierte Zeitschrift aus Amerika. Darin ein Bild von einem Mann in einer seltsam geformten Maschine, die wie eine Mischung aus Fahrrad und Fledermaus aussieht. „Das ist ein Gleitflug”, erklärt der Händler. Für Gustav ist es wie ein Funke im Stroh. Wenn so etwas möglich ist, warum dann nicht mehr? Warum nicht länger, schneller, höher? Seine Werkstatt ist der Schuppen hinter dem Elternhaus. Dort liegen Holzleisten, Stoffreste, Draht, Federn, Schrauben, alles, was er aus dem Müll der Erwachsenen retten kann. Mit einer ausrangierten Säge, die kaum noch schneidet, und einem Hammer mit schiefem Kopf baut er Flügelkonstruktionen, die so fragil sind, dass schon ein Windstoß sie verändern kann. Aber genau das interessiert ihn: Wie muss ein Flügel geformt sein, damit er nicht nur dem Wind standhält, sondern sich von ihm tragen lässt? An manchen Sommerabenden, wenn die Luft still und warm ist, klettert Gustav auf den Heuboden. Er bindet sich zwei selbstgebaute Flügel an die Arme, atmet tief durch und springt ins hohe Gras. Meist endet es in einem Purzeln, manchmal im Lachen, selten im Weinen. Doch jedes Mal steht er auf, wischt sich das Heu aus den Haaren und denkt: Es fehlt nicht mehr viel. Die Leute im Dorf schütteln den Kopf. „Der Gustav will fliegen, als ob das ginge”, sagen sie. Manche lächeln mitleidig, andere sehen einen Funken Stolz darin, dass einer aus ihrem Ort etwas Unmögliches versucht. Für Gustav ist es keine Frage von Ruhm oder Unsinn. Für ihn ist der Himmel kein unerreichbarer Ort, sondern ein Versprechen. Eines Abends, als er am Bachufer sitzt und den Mücken zusieht, die in der Dämmerung tanzen, sagt er leise zu sich selbst: „Eines Tages werde ich da oben sein – und nicht wieder runter, bis ich es will.” Es ist kein kindischer Satz, sondern ein Schwur. Und er wird ihn halten, auch wenn er dafür das halbe Leben und den ganzen Atlantik überqueren muss.

3. Auswanderung und Neuanfang in Amerika

Der Morgen, an dem Gustav Weißkopf seine Heimat verlässt, riecht nach feuchtem Holz und kaltem Rauch. Es ist das Jahr 1895, und Leutershausen liegt noch im Dämmerlicht, als er den kleinen Koffer schließt. Drinnen: ein Hemd, ein paar Werkzeuge, eine zusammengerollte Skizze von Flügeln. Die Mutter drückt ihm ein Stück Brot in die Hand. „Du schreibst, ja?” „So oft ich kann”, antwortet er, und beide wissen, dass es vielleicht nicht oft sein wird. Die Bahnfahrt nach Bremen zieht wie ein endloses Bilderbuch an ihm vorbei: Felder, Dörfer, Wälder. Als der Zug in den Hafen einfährt, schlägt ihm der salzige Geruch der Nordsee entgegen, durchzogen von Kohlenrauch und Öl. Zum ersten Mal sieht er ein Schiff, das so groß ist, dass es den Himmel teilt – ein schwarzer Koloss, dessen Schornstein schon jetzt Rauch ausstößt, als könne er es nicht erwarten, loszukommen. An Bord der „Fulda” drängen sich Auswanderer aus allen Teilen Deutschlands, mit Bündeln, Kisten, Truhen. Manche reden aufgeregt, andere sitzen still, als müssten sie die Heimat schon innerlich loslassen, bevor das Meer sie fortträgt. Gustav findet einen Platz an der Reling, neben einem jungen Mann aus Hessen, der Bäcker gelernt hat. „Und was willst du drüben?” fragt der. Gustav zögert nur kurz. „Fliegen.” Der Bäcker lacht, nicht spöttisch, eher überrascht. „Dann bist du wohl richtig im Land der verrückten Ideen.” Die Überfahrt ist rau. Die dritte Klasse riecht nach nasser Kleidung, Suppe und Metall. Gustav hält sich mit Reparaturarbeiten an den Maschinen der Schiffsküche nützlich, ein paar Schrauben festziehen, ein Scharnier richten. Er beobachtet die Wellen wie ein Lehrbuch: wie sie steigen, wie sie brechen, wie der Wind sie formt. Irgendwann sagt er zu sich: So trägt also das Wasser. Der Wind muss nur ähnlich verstanden werden. Nach zwei Wochen taucht New York auf wie ein Märchen aus Stahl und Rauch. Die Freiheitsstatue steht da, grün im Morgendunst, als hätte sie die Hand zum Gruß erhoben. Ellis Island ist laut, stickig, voller Sprachen, die er noch nie gehört hat. Er besteht die ärztliche Kontrolle, gibt „Gustave Whitehead” an, ein Name, der für amerikanische Ohren leichter klingt und doch seiner bleibt. Die ersten Monate sind hart. In den Fabriken von Pittsburgh und später in Bridgeport, Connecticut, schuftet er als Mechaniker und Gießereiarbeiter. Die Hitze, der Lärm, der Geruch von geschmolzenem Metall sind erdrückend, aber sie geben ihm Zugang zu dem, was er wirklich will: Wissen über Motoren, über Metallbearbeitung, über Präzision. Abends, wenn andere in Kneipen gehen, sitzt er in einer kleinen Werkstatt, die er sich mit zwei anderen Einwanderern teilt. Dort baut er Modelle, probiert Propellerformen, notiert Zahlen in einem Heft, dessen Seiten voller Fettflecken sind. Sein Englisch ist brüchig, aber die Sprache der Maschinen spricht er fließend. Manchmal läuft er zum Hafen von Bridgeport, nur um die Möwen zu beobachten. Er sieht, wie sie im Wind stehen, Flügel leicht geneigt, ohne sich zu bewegen. Gleichgewicht, denkt er, das ist der Schlüssel. Die Jahre vergehen, aber in seinem Kopf wächst eine klare Vorstellung: Ein Flugzeug muss vom Boden aus starten können, ohne Schienen, ohne Katapult. Es braucht einen leichten Motor, stark genug, um den Auftrieb zu halten. Alles, was er in den Werkhallen und Maschinenräumen lernt, ist kein Broterwerb, es sind Bausteine für etwas, das noch nicht existiert. Eines Abends, während draußen ein Gewitter über der Stadt hängt, zeichnet er bei Lampenlicht die ersten Pläne für eine Maschine, die er „Nr. 21” nennen wird. Er ahnt nicht, dass sie ihn in die Geschichtsbücher bringen könnte – oder in die Fußnoten, wo die Namen der Vergessenen stehen. Doch in diesem Moment, mit dem Geruch von Öl und Regen in der Luft, zählt nur eines: Er ist nicht mehr der Junge aus Leutershausen, der vom Heuboden sprang. Er ist ein Mann in Amerika, und der Himmel ist jetzt näher als je zuvor.

4. Der Flug vom 14. August 1901

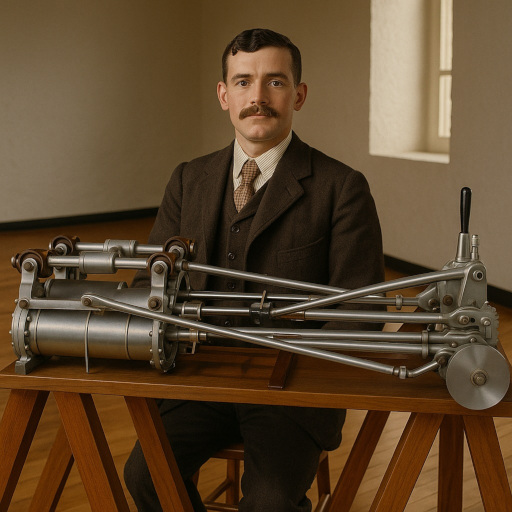

Bridgeport, Connecticut. Der Morgen ist noch nicht richtig wach, als Gustav Weißkopf das schwere Rolltor seiner Werkstatt hochschiebt. Nebel hängt in Fetzen zwischen den Häusern, und der Geruch von feuchtem Gras mischt sich mit dem metallischen Atem der Maschine, die in der Ecke ruht, Nr. 21. Das Flugzeug sieht aus, als hätte es jemand aus einem Traum gerettet: lange, leicht gebogene Flügel, mit Stoff bespannt, ein Rumpf aus Holz, das in den ersten Sonnenstrahlen honigfarben leuchtet. Der Motor, ein von Weißkopf selbst gebauter Zweizylinder, schimmert noch leicht vom Öl der Nacht. Es ist kein schönes, stromlinienförmiges Gerät wie in den Phantasien mancher Zeichner, es ist roh, praktisch, auf Leistung getrimmt. Zwei Männer sind schon da: James Dickie, ein Reporter, und Andrew Celli, ein Freund, der beim Bau geholfen hat. „Der Wind ist schwach”, sagt Dickie, während er an seiner Uhr dreht. „Aber das könnte zu unserem Vorteil sein." Gustav nickt nur. Worte sind für später. Sie schieben die Maschine auf den freien Feldweg, der am Stadtrand liegt. Der Boden ist noch feucht, kleine Tropfen glänzen auf dem Stoff der Flügel. Weißkopf prüft jeden Spannschraubenverschluß, zieht mit einer kleinen Zange nach. „Fester?”, fragt Celli. „Fester”, antwortet Gustav, ohne aufzusehen. Als er den Motor anwirft, brüllt die Maschine in den Morgen hinein. Ein dumpfes, schnappendes Rattern, das in der Brust vibriert. Vögel fliegen erschreckt auf, und ein paar Männer, die auf dem Weg zur Arbeit sind, bleiben stehen. Einer ruft: „Was zum Teufel ist das?” niemand antwortet. Gustav klettert auf den Sitz, legt beide Hände an den Steuerknüppel, die Füße auf die Pedale. Der Motor spuckt kurz eine Wolke unverbrannten Benzins aus. Er atmet tief ein. „Bereit!”, ruft er über den Lärm. Die Maschine setzt sich in Bewegung, langsam erst, dann schneller, rüttelt über den unebenen Boden. Der Wind drückt gegen sein Gesicht, stärker, kälter. Der Lärm des Motors wird zu einem gleichmäßigen Schlagen, wie ein Herz, das sich dem Sprung nähert. Und dann, fast unspektakulär, wird das Rütteln weniger. Die Räder lösen sich vom Boden. Der Nebel unter ihm verschluckt die Geräusche für einen Moment. Er fliegt. Nicht in einem Sprung wie vom Heuboden, nicht wie ein Drachen im Wind, sondern aus eigener Kraft, wie ein Vogel mit Flügeln aus Holz und Stoff. „Er ist in der Luft!”, schreit Dickie. Celli läuft ein Stück mit, dann bleibt er stehen, den Kopf im Nacken. Weißkopf sieht die Häuser kleiner werden, spürt, wie die Maschine auf jede seiner Bewegungen reagiert. Es ist nicht sanft, der Wind stößt, das Steuer zittert, aber sie trägt. Etwa 800 Meter weiter, über einem leicht ansteigenden Stück Feld, zieht er den Steuerknüppel sanft zurück. Die „Nr. 21” sinkt, landet in einem holprigen Schlittern, bis die Räder stillstehen. Das Echo des Motors hängt noch in der Luft, als er abspringt. Er lacht nicht. Er reißt nicht die Arme hoch. Er legt die Hand auf den Rumpf seiner Maschine, als wolle er sie beruhigen. „Es geht”, sagt er nur, leise, eher zu sich selbst als zu den anderen. Die wenigen Zeugen kommen näher, klopfen ihm auf die Schulter, sprechen durcheinander. Dickie kritzelt hastig in sein Notizbuch. Doch Gustav denkt nicht an Zeitungsberichte oder Ruhm. Er denkt an die Möwen im Hafen, an die Sprünge vom Heuboden, an den Morgen, an dem er Leutershausen verließ. Heute hat er den Himmel berührt und er weiß, dass er zurückkehren wird.

5. Schweigen, Zweifel und Vergessen

Die Nachricht erscheint vier Tage später, unscheinbar auf Seite fünf des Bridgeport Sunday Herald. Zwischen einem Bericht über einen Viehmarkt und einer Anzeige für Haarwuchsmittel steht in nüchternen Sätzen: „Luftfahrzeug von Gustave Whitehead fliegt 800 Meter über offenes Feld.” Kein Foto. Kein großer Aufmacher. Nur Worte, die klingen, als sei es eine Randnotiz, kein historischer Moment. Gustav liest den Artikel in seiner Werkstatt. Er streicht mit dem Daumen über die Buchstaben, als könnten sie sich dadurch tiefer einprägen. James Dickie, der Reporter, hat sich Mühe gegeben. Er beschreibt den Start, den Flug, die Landung. Aber er spürt: So steht es zwar gedruckt, doch es wird nicht gehört. Die großen Zeitungen in New York oder Boston greifen die Meldung nicht auf. Zu weit weg. Zu seltsam. Zu unglaubwürdig ohne ein Bild. Die meisten halten es für eine übertreibende Provinzgeschichte. In den Tagen nach dem Flug kommen ein paar neugierige Leute zur Werkstatt. Manche wollen sehen, andere spotten. „Wenn Sie wirklich geflogen sind, warum steht’s dann nicht überall?”, fragt ein Mann mit skeptischem Blick. Gustav antwortet nicht. Er kennt diesen Ton, er ist nicht die Suche nach Wahrheit, sondern der Reflex des Zweifelns. Er arbeitet weiter. Baut an „Nr. 22”, tüftelt an einem stärkeren Motor. Doch Geld ist knapp. Er muss Aufträge annehmen, die nichts mit Fliegen zu tun haben – kleine Maschinenreparaturen, Gussarbeiten. Jeder Dollar, der in seine Flugmaschinen fließt, ist einer, den die Familie an Essen spart. Manchmal sitzt er abends am Hafen und schaut den Dampfern nach. Die Möwen fliegen wie immer, frei und laut. Aber in seinem Kopf dröhnt der Gedanke, dass sein eigener Flug bereits verblasst, noch bevor er Wurzeln schlagen konnte. 1903, zwei Jahre später, erreicht ihn eine Schlagzeile aus North Carolina: „Wright Brothers Make First Powered Flight.” Die Fotos gehen um die Welt, unscharf, aber mächtig. Ein Flugzeug in der Luft, Männer daneben, Geschichte im Bild. Gustav hält die Zeitung lange in den Händen. Kein Zorn, kein offener Neid – nur ein dumpfes Wissen, dass Bilder stärker sind als Worte. Er spricht selten darüber. Freunde sagen später, er sei ein stiller, fast verschlossener Mann geworden. Er baut noch Boote, Motoren, Drachen. 1927, im Jahr, in dem Charles Lindbergh den Atlantik überquert und als Held gefeiert wird, stirbt Gustav Weißkopf in Bridgeport, arm, ohne Ruhm. Kein großer Nachruf. Nur ein kurzer Eintrag im örtlichen Blatt. Sein Name verschwindet zwischen den Seiten der Geschichte, wie ein Flug im Nebel, den nur wenige gesehen haben. Doch irgendwo, in einem Archiv oder in einer verstaubten Schachtel, warten die Worte und Skizzen darauf, dass jemand sie wiederfindet. Denn der Himmel vergisst nicht, wer ihn zuerst berührt hat.

6. Wiederentdeckung

Es beginnt nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einem Flüstern aus Papier. 1963 blättert der Luftfahrtjournalist William O’Dwyer in einer verstaubten Ausgabe des Bridgeport Sunday Herald. Er sucht eigentlich nach alten Anzeigen für Motoren – und stolpert stattdessen über einen unscheinbaren Artikel von 1901. Die Überschrift klingt fast zu schlicht: „Flying Machine Flies.” O’Dwyer liest, stockt, liest wieder. 14. August 1901. Gustave Whitehead. 800 Meter. Start vom Boden. Zeugen. Zwei Jahre vor den Wrights. Er bestellt sofort die Mikrofilme weiterer Ausgaben, sichtet alte Stadtarchive, telefoniert mit Historikern. Die meisten reagieren freundlich, aber skeptisch. „Das ist interessant”, sagen sie, „aber ohne Beweisfoto?” Manche lachen, als hätten sie schon zu viele solcher Geschichten gehört. Doch O’Dwyer lässt nicht los. Er sucht nach Zeitzeugen, schwer genug, mehr als sechzig Jahre später. Er findet die Tochter eines der Männer, die am 14. August 1901 am Feldrand gestanden haben sollen. Sie erinnert sich an die Erzählungen ihres Vaters: ein brüllender Motor, ein fliegendes Gerät, das wie eine große Fledermaus wirkte. Bald stößt er auf eine Handvoll weiterer Hinweise: Briefe, in denen Weißkopf seine Konstruktionen beschreibt; Rechnungen für Motorenteile; sogar eine technische Zeichnung, die eindeutig vor 1903 datiert ist. Alles deutet darauf hin, dass hier jemand Pionierarbeit geleistet hat und dass die Welt es übersehen hat. In den 1970er Jahren tauchen Fotos auf, die angeblich Weißkopfs Maschinen zeigen. Die Qualität ist schlecht, viele sind unscharf, manche wohl später aufgenommen. Aber sie füttern die Diskussion. Artikel erscheinen in Fachzeitschriften, Vorträge werden gehalten. Die Wright-Befürworter wehren sich vehement, verweisen auf ihre lückenlose Dokumentation, auf das berühmte Bild vom ersten Flug. Dann, Jahrzehnte später, im Jahr 2013, geschieht etwas, das den Streit neu entfacht: Der Bundesstaat Connecticut verabschiedet ein Gesetz, das Gustave Whitehead offiziell als den ersten Motorflieger anerkennt. In den Schulen des Staates wird nun nicht mehr nur von den Wrights gesprochen. O’Dwyer, längst verstorben, hätte es wohl als späte Genugtuung empfunden. Und doch, der Name bleibt ein Sonderfall, eine Fußnote, ein „Vielleicht” in den Geschichtsbüchern. Manche Historiker bleiben überzeugt, andere bleiben skeptisch. Aber irgendwo, in den Köpfen derer, die das Fliegen lieben, lebt die Vorstellung: dass in einem nebligen Augustmorgen 1901 ein Mann aus Mittelfranken, mit öligen Händen und einem unbeirrbaren Blick, den Himmel berührte, bevor es irgendjemand anders tat – und dass sein Flug nur deshalb vergessen wurde, weil niemand die Kamera dabei hatte. Für jene, die seine Geschichte entdecken, fühlt es sich an wie ein Fall für einen Detektiv: Die Spuren sind da, aber sie liegen verstreut in Kisten, vergilbt, manchmal unsichtbar, bis jemand sie mit der Hand abstaubt und fragt: Und wenn es doch so war?

7. Epilog – Fliegen und Erinnern

Im Lesesaal des kleinen Stadtarchivs liegt wieder die Pappschachtel auf dem Tisch. Der Staub ist der gleiche wie damals, als ich sie zum ersten Mal öffnete, aber mein Blick hat sich verändert. Zwischen den Kopien des Bridgeport Herald, den Listen von Zeugen und den zerknitterten Skizzen spüre ich, wie sich ein Kreis schließt. Ich denke an den Morgen 1901: Nebel über einem Feld, das Brüllen eines Motors, das kurze Schweben zwischen Boden und Himmel. Damals war es nur eine Handvoll Menschen, die den Atem anhielten. Heute sind es vielleicht ein paar Dutzend Historiker, ein paar Leser in Connecticut und jetzt auch ich. Gustav Weißkopf hat den Himmel nicht für Ruhm gesucht. Er suchte ihn, weil er glaubte, dass er erreichbar war. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum sein Name nie in Marmor gemeißelt wurde: Er flog nicht, um Geschichte zu schreiben, sondern um zu sehen, ob er es konnte. Draußen vor dem Archiv zieht ein Schwarm Stare über den Platz. Ihre Bewegungen sind so synchron, dass sie wirken wie ein einziger, atmender Körper. Für einen Moment stelle ich mir vor, Weißkopf säße neben mir, die Hände tief in den Taschen, und würde nicken. Ja, So muss der Himmel aussehen. Ich falte die Dokumente, lege sie zurück in die Schachtel. Die Archivarin lächelt beim Schließen des Deckels. „Wollen Sie, dass ich sie für Sie reserviere?” „Nein”, sage ich. „Lassen Sie sie hier. Vielleicht findet sie jemand, der den Wind auch ernst nimmt.” Als ich die Stufen hinuntergehe, reißt der Himmel auf – Wolken brechen auf, Licht fällt schräg über die Dächer. Ein leichter Wind streift mein Gesicht. Ich stelle mir vor, wie Nr. 21 heute klingen würde, wie das Rattern sich mit dem Schlag meines Herzens mischt. Vielleicht ist das die einzige Gerechtigkeit, die die Geschichte bieten kann: dass wir uns erinnern. Dass wir den Namen sagen, damit er nicht wieder im Nebel verschwindet. Gustav Weißkopf. Ein Mann, der an einem Augustmorgen den Boden verließ – und damit bewies, dass der Himmel nicht den Mythen gehört, sondern denen, die den Mut haben, ihn zu berühren. Und während ich die Straße hinuntergehe, denke ich: Manche Flüge enden nicht mit der Landung. Manche tragen weiter, leise, unsichtbar, wie ein Windstoß, der erst Jahre später spürbar wird.