Otto Lilienthal

1. Der Hügel

Der Wind fuhr durch das hohe Gras des Rhinower Hügels wie eine Hand, die prüfend über Samt strich. Es war ein heller Augustmorgen des Jahres 1891, als Otto von Lilienthal den Hang hinaufstieg – langsam, bedächtig, als trüge er nicht nur seine selbstgebaute Flugapparatur, sondern auch die Last eines ganzen Jahrhunderts auf dem Rücken. Er trug einen dunklen Anzug, die Hosen weit und bis über die Stiefel gezogen, und auf seiner Nase balancierte eine Nickelbrille, deren Gläser in der Morgensonne matt glitzerten. Unter dem Arm hielt er den Apparat, eine Konstruktion aus Holz, Stoff und Mut. Die Rippen aus Weidenholz schimmerten golden unter dem lackierten Baumwollstoff. Es sah aus wie ein großer, seltsamer Vogel, der sich noch nicht ganz entschlossen hatte, ob er wirklich fliegen wollte. "Und du meinst wirklich, das geht?" fragte Gustav, sein jüngerer Bruder, der mit einem Notizbuch neben ihm stand. Otto schwieg. Er liebte seinen Bruder, aber in diesem Moment hatte er keinen Platz für Zweifel. Seit Kindheitstagen hatten sie gemeinsam Vögel beobachtet – die Störche über dem Havelland, die Möwen über der Ostsee. Damals, noch als Jungen, hatten sie Drachen gebaut, mit denen sie auf Feldern liefen, um zu sehen, wie der Wind sie trug. Jetzt war Otto selbst der Drache. "Wenn wir das nicht versuchen," sagte er schließlich, "dann wird es niemand tun. Der Mensch muss fliegen – nicht träumen, sondern tun." Er erreichte den Scheitel des Hügels. Von hier oben sah man die weiten Felder, die sich wie grüne Decken bis zum Horizont ausbreiteten. Es war still, nur der Wind rauschte durch die Luft, warm, gleichmäßig, ideal für einen Gleitflug. Otto zog sich die Gurte um die Schultern und ließ die Tragflächen in Position sinken. Sie legten sich an seinen Körper wie ein Paar fremder Arme, bereit, ihn zu tragen – oder mit ihm zu fallen. "Machst du Notizen?" fragte er Gustav, dessen Hände zitterten. "Ja, alles – Windrichtung, Neigung, deine Haltung." "Schreib auch: Ich habe keine Angst." Das war gelogen. In Ottos Brust pochte das Herz, als wolle es selbst fliehen, bevor er es tat. Doch die Angst war nichts gegen das Verlangen. Er hatte die Statik berechnet, die Kräfte studiert, unzählige Modelle getestet. Er war bereit. So bereit, wie ein Mensch sein kann, wenn er die Natur herausfordert. Otto lachte. Kein lautes Lachen, sondern das leise, fast ungläubige Lächeln eines Mannes, der weiß, dass er soeben eine Grenze überschreitet.

2. Der Dampf, der nicht trug

Es war ein feuchter Morgen im Sommer des Jahres 1894, als sich eine kleine Menge neugieriger Zuschauer an den hölzernen Absperrungen eines Feldes in Baldwyns Park, südöstlich von London, versammelte. Vor ihnen erhob sich ein Ungetüm aus Stahl, Holz und Leinwand – ein mechanischer Koloss, der so viel Dampf verbrauchte wie eine Lokomotive, aber mit Schwingen wie ein gigantischer Vogel gebaut war. Sein Erbauer, Sir Hiram Maxim, ein Mann mit grauem Bart und leuchtenden Augen, stand mit verschränkten Armen daneben, als wolle er die ganze Konstruktion allein durch seinen Willen in die Lüfte zwingen. Maxim war kein Spinner, kein Fantast. Er war ein erfolgreicher Erfinder – berühmt für sein Maschinengewehr, das bereits von Militärs in aller Welt bestaunt wurde. Aber der Himmel hatte ihn gerufen. Und er war bereit, ihm zu antworten. „Ich werde ein Flugzeug bauen, das wirklich fliegt”, hatte er gesagt. Nicht ein Spielzeug oder ein Gleiter wie die Geräte des Deutschen Otto Lilienthal, sondern eine Maschine, die schwerer als Luft war und sich allein durch Motorkraft in den Himmel erhob. Sein Flugapparat war gewaltig: 43 Meter Spannweite, zwei dampfbetriebene Motoren mit zusammen über 300 PS – mehr als alles, was je zuvor versucht worden war. Doch Maxim war vorsichtig. Der Apparat war auf Schienen montiert, um seine Wirkung zu testen, ohne dass er unkontrolliert abheben konnte. An diesem Morgen ließ Maxim die Ventile öffnen. Ein Zischen durchbrach die Luft, dann das keuchende Stampfen der Kolben. Die riesigen Propeller drehten sich, langsam erst, dann schneller, bis das ganze Gerüst zu vibrieren begann. Es roch nach Öl, Metall und heißem Wasser. Und dann – ein Knarren, ein Ruck, und das Monstrum begann sich zu bewegen. Zuerst langsam, dann immer schneller. Die Zuschauer hielten den Atem an. „Es hebt ab!”, rief jemand – und tatsächlich: Die Vorrichtung hob sich leicht über die Schienen. Der Dampf tat sein Werk. Aber im nächsten Moment – ein Krachen, ein Splittern von Holz. Die seitlichen Führungsschienen, die das Flugzeug in der Bahn halten sollten, brachen unter der Last. Die Maschine senkte sich wieder, torkelte, riss sich los, dann krachte sie zur Seite und kam mit einem ächzenden Knall zum Stehen. Maxims Flugmaschine hatte sich erhoben – aber war nicht geflogen. Die Kraft war da, der Wille auch, doch die Technik war nicht bereit. „Wir haben den Boden verlassen”, sagte Maxim später, „aber ich fürchte, wir haben ihn auch zu schnell wiedergefunden.” Die britische Presse spottete. Manche nannten es Größenwahn, andere Technikfolklore. Doch unter jenen, die von Fliegerei träumten, verbreitete sich Ehrfurcht: Hiram Maxim hatte gewagt, was kaum jemand zu denken wagte. Und obwohl er sich später aus der Luftfahrt zurückzog, wurde sein Versuch zur Legende – ein Zeichen dafür, dass der Mensch dem Himmel näher rückte. Am Rande des Feldes aber, wo die zerbrochenen Schienen im Gras lagen, schwieg der Dampf. Und in der Stille stand ein Mann mit rußverschmierten Händen – enttäuscht, aber nicht geschlagen.

3. Mit Lineal und Wind

Otto Lilienthal war kein Träumer mit dem Kopf in den Wolken – er war ein Ingenieur mit beiden Füßen auf der Erde, bewaffnet mit Zirkel, Lineal und einer unerschütterlichen Überzeugung: Der Mensch kann fliegen – aber nur, wenn er zuerst versteht, warum der Vogel es kann. Schon in jungen Jahren begann er mit seinem Bruder Gustav systematisch den Vogelflug zu untersuchen. Sie präparierten Vogelskelette, zerlegten Flügel in ihre Einzelteile, wogen sie, vermassen sie, analysierten Gelenkverbindungen. Dabei dokumentierten sie ihre Beobachtungen mit millimetergenauen Zeichnungen, Tabellen und Formeln – nichts wurde dem Zufall überlassen. Lilienthal stellte sich der Natur wie ein Uhrmacher einem zerlegten Zeitmesser: Was bewirkt den Auftrieb? Welche Wölbung trägt besser? Wann wird der Luftwiderstand zur Gefahr? Dutzende Fragen, die er sich nicht poetisch, sondern mathematisch stellte. Lilienthal arbeitete oft bis in die Nacht. In seiner Werkstatt tüftelte er an Gleitern mit verstellbarer Flügelwölbung, probierte neue Materialien aus, führte Belastungstests durch. Jeder Flugversuch war nicht bloß ein Sprung in die Luft – es war ein Experiment, sorgfältig dokumentiert mit Flugweite, Flugzeit, Windrichtung, Körperhaltung. Wenn ein Gleiter versagte, nahm Lilienthal keine Axt zur Hand – er nahm das Messprotokoll. Fehler waren für ihn keine Niederlagen, sondern Bausteine des Fortschritts. So entstand seine größte Leistung nicht im Moment des Abhebens – sondern in Jahren akribischer Forschung. Otto Lilienthal war kein Zauberer der Lüfte, sondern ein Architekt des Fliegens. Und seine Baupläne gründeten nicht auf Hoffnung, sondern auf Zahlen, Windrichtungen und der stillen Sprache des Vogelflugs. „Wie kann ein Wesen so schwer … so lautlos … fliegen?” murmelte er. Die Vögel wurden seine Lehrer. Täglich, über Jahre hinweg, beobachtete er sie – Störche, Kraniche, Bussarde. Er fuhr hinaus in die Natur, allein, mit nichts als seinem Notizbuch und einem Maßstab, den er selbst gebaut hatte, um Spannweiten zu vermessen. Er zeichnete Federn, notierte die Winkel der Flügel im Gleitflug, berechnete das Verhältnis von Flügelfläche zu Körpergewicht. In seinem Berliner Atelier legte er Diagramme aus wie Landkarten: Flügelschlagfrequenzen, Strömungsrichtungen, Auftriebszonen. Er wusste: Der Mensch würde nie wie ein Vogel schlagen können – die Kraft fehlte, die Anatomie war anders. Aber was die Vögel im Gleitflug taten, war übertragbar. Dort, im Schweben ohne Flügelschlag, lag das Geheimnis. „Der Vogelflug ist die Grundlage der menschlichen Flugkunst”, schrieb er später. Und damit meinte er nicht nur den Traum vom Fliegen – sondern den technischen Bauplan. Es war keine romantische Schwärmerei, es war ein ingenieurhaftes Studium. Er baute erste Apparate – kleine Modelle mit gewölbten Flächen, wie Vogelflügel sie aufwiesen. Flache Flächen, wie sie andere Pioniere nutzten, erzeugten kaum Auftrieb. Aber die gewölbte Fläche, sie trug. Wie beim Vogel. In einem Brief an seinen Bruder Gustav notierte er: „Wenn wir das Gleitverhalten des Storches mathematisch begreifen, wird sich auch ein menschengemachtes Fluggerät erheben können.”

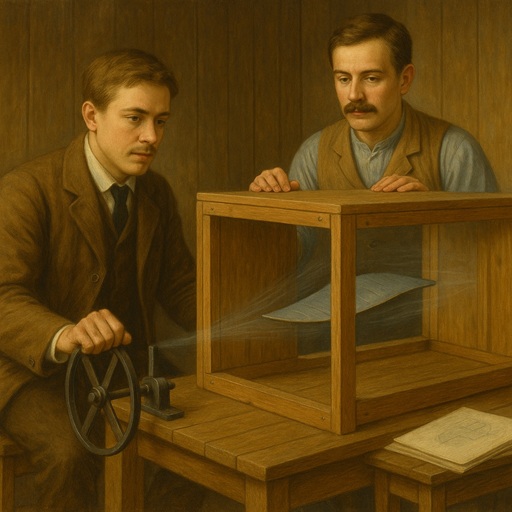

4. Die Brüder und der Wind

Berlin, Frühjahr 1888. Der Geruch von frisch gesägtem Holz lag in der Luft, vermischt mit Klebstoff und Maschinenöl. In der Werkstatt der Brüder Lilienthal herrschte konzentrierte Betriebsamkeit. Späne flogen, Nägel wurden eingeschlagen, und zwischen all dem ein stetiges, leises Murmeln: Rechnen, Messen, Nachdenken. „Otto, der Luftstrom muss gleichmäßig sein”, sagte Gustav und hielt ein langes Stück Leinentuch an die hölzerne Rahmenkonstruktion. Otto nickte, während er eine Kupferdüse fein justierte. „Genau. Wenn wir die Strömung nicht kontrollieren, können wir die Flügelformen nicht vergleichen. Wissenschaft lebt von der Wiederholbarkeit.” Die beiden Brüder waren mehr als nur Bastler – sie waren Forscher mit dem Herzen von Mechanikern und dem Verstand von Ingenieuren. Ihre Idee war kühn: einen Windkanal bauen, in dem Flügelmodelle unter stets gleichen Bedingungen getestet werden konnten. Keine Vögel, keine unberechenbaren Böen, keine Spekulationen – nur reine, messbare Physik. Der Windkanal war ein langer Holzkasten, etwa drei Meter lang, mit einer verengten Mitte, durch die die Luft gleichmäßig hindurchströmen konnte. Eine große Kurbel trieb einen Ventilator an, der über Riemen verbunden war. Vorne eine ruhige Kammer, hinten eine schmale Düse – und dazwischen die Versuchsanordnung. „Glasplatten hier oben,” murmelte Otto, „damit wir den Luftstrom mit Rauch sichtbar machen können. Wir werden sehen, wie die Strömung an der Wölbung bricht.” „Oder eben nicht bricht”, ergänzte Gustav mit einem schiefen Grinsen. „Wenn du recht hast.” Otto lächelte nur und reichte seinem Bruder ein kleines Flügelmodell – gewölbt, sauber gefeilt, beschriftet mit „Profil 17”. Sie hatten schon über zwanzig gebaut. Bald sollten es über fünfzig werden. Sie spannten das Modell in die Halterung, öffneten vorsichtig ein Röhrchen mit Rauchsalz und ließen dünne Linien in die Luft steigen. Der Rauch zog durch den Kanal – und bog sich weich über die Oberseite der gewölbten Fläche. „Da”, flüsterte Otto. „Siehst du das? Der Rauch klebt an der Wölbung. Kein Widerstand, kein Verwirbeln. Das ist Auftrieb.” Gustav blätterte in seinem Notizbuch. „Strömung bei Winkel 12 Grad, Geschwindigkeit geschätzt 5 Meter pro Sekunde, Profil 17 – sauber. Wir wiederholen das mit Profil 18 und 19.” Stunden vergingen. Die Brüder arbeiteten schweigend, nur unterbrochen vom Kratzen des Bleistifts auf Papier und dem gleichmäßigen Surren des Ventilators. Jede Kleinigkeit wurde vermerkt: Strömungsabriss, Luftverwirbelung, Tragfähigkeit. Es war unspektakulär, fast langweilig – und doch bahnbrechend. In einer Zeit, in der viele Flugpioniere auf Mut, Muskelkraft oder Magie setzten, bauten Otto und Gustav Lilienthal eine Datenbasis, die Jahrzehnte ihrer Zeit voraus war. „Weißt du, Gustav”, sagte Otto schließlich, „vielleicht werden wir nie ein richtiges Flugzeug bauen. Aber wenn wir die Gesetze des Fliegens schreiben – dann können es andere tun.” „Dann schreiben wir weiter”, antwortete Gustav, zog eine neue Skizze aus der Tasche und legte sie auf den Arbeitstisch. „Profil 20. Diesmal mit stärkerer Wölbung.” Und so setzte sich das Werk fort: zwei Brüder, ein Windkanal – und der Anfang der Flugwissenschaft.

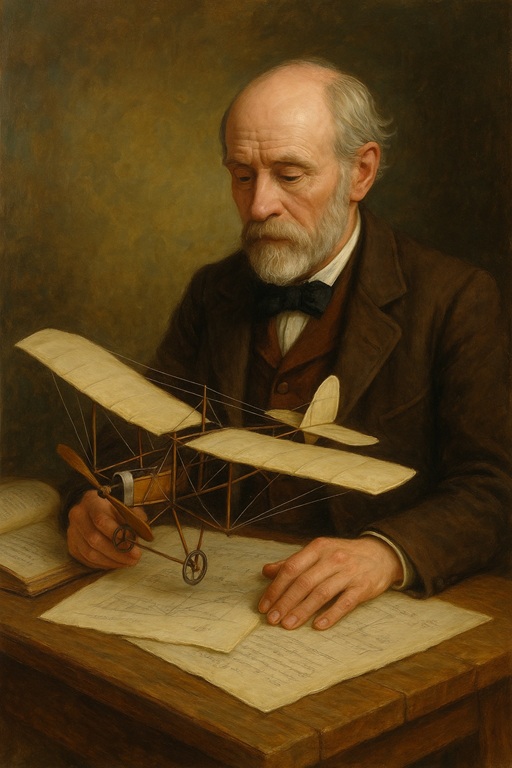

5. Der leise Erfinder

Shepton Mallet, Somerset, 1848. Der Regen trommelte auf das Dach der Werkstatt, aber drinnen summte es wie in einer Bienenkönigskammer: Zahnräder, Draht, Seide, dünne Holzleisten – alles in feinster Ordnung. Inmitten dieses kontrollierten Chaos stand John Stringfellow, ein kleiner, bärtiger Mann mit ruhiger Stimme und scharfen Augen. Kein Visionär im Sturm, kein schreiender Prophet – sondern ein Denker des Möglichen. Vor ihm spannte sich ein Flugmodell: eine filigrane Dampfmaschine auf einem leichten Gestell mit zwei Flügeln. Es sah aus wie ein Schmetterling aus Messing und Federstahl. Stringfellow beugte sich darüber, prüfte die Verspannung, nickte zufrieden. Dann zündete er die Flamme unter dem Dampfkessel. Ein zischendes Fauchen. Ein leises Rattern. Dann – Bewegung. Das Modell schoss vorwärts, hob ab, flog ein paar Meter durch die große Halle der alten Fabrik, bevor es wieder zu Boden glitt. Nicht viel – und doch war es ein technisches Wunder. John Stringfellow war der Erste, der mit Dampf ein schwerer-als-Luft-Modellflugzeug tatsächlich fliegen ließ – wenn auch nur kurz. Er hatte bewiesen, dass Maschinen fliegen konnten. Und doch tat er etwas nicht: Er flog nie selbst. Warum? Seine Zeitgenossen sahen in ihm einen Bastler, manche bewunderten ihn, andere rieben sich an seiner Zurückhaltung. Der Franzose Ader würde später behaupten, er selbst sei geflogen. Lilienthal stürzte sich mutig vom Hang. Aber Stringfellow – der Erfinder, der Pionier – blieb am Boden. War es Vorsicht? Feigheit? Klugheit? Sein Sohn Frederick sagte später: „Mein Vater war kein Draufgänger. Er glaubte an das Fliegen – aber nicht daran, sich selbst in Gefahr zu bringen, bevor die Technik ausgereift war.” Vielleicht war Stringfellow seiner Zeit zu weit voraus. Die Materialien zu schwer, die Motoren zu schwach, die aerodynamischen Gesetze noch kaum verstanden. Aber was ihm fehlte, war nicht der Glaube – sondern die Sicherheit, die wissenschaftliche Grundlage, die später Männer wie Lilienthal oder die Wright-Brüder nutzten. Oder war es ein tieferer Zweifel? Nicht an der Idee – sondern an sich selbst? Stringfellow hatte keine akademische Ausbildung, keinen Schutzkreis. Nur seine Werkstatt, seine Modelle – und seine Vorsicht. Vielleicht wusste er: Ein Absturz hätte nicht nur ihn, sondern auch seine Idee begraben. Und so blieb er am Boden, während seine kleinen Maschinen durch die Luft schwebten – für Sekunden, für Meter, für die Geschichte. Ein Mann, der nicht flog – und doch zeigte, dass Fliegen möglich ist.

6. Worte für die Zukunft

Berlin, Frühjahr 1889. Der Vortragssaal des Vereins Deutscher Ingenieure war bis auf den letzten Platz gefüllt. Männer mit steifen Kragen und Notizblöcken, Professoren mit silbernen Brillengläsern, junge Techniker mit Tinte an den Fingern – sie alle waren gekommen, um einen Mann zu hören, der über das sprach, was die meisten noch für ein Hirngespinst hielten: das Fliegen. Otto Lilienthal trat ans Rednerpult. Kein Pathos, kein Spektakel – nur ein Bündel Papier in der Hand, ein leicht rauer Tonfall, und der Wille, Verstand in Bewegung zu bringen. „Meine Herren”, begann er, „wenn wir den Vogelflug nicht nur bewundern, sondern analysieren – dann können wir auch lernen, ihn nachzubauen.” Auf der Wand hinter ihm erschienen Zeichnungen – Flügelprofile, Federstrukturen, Strömungslinien. Keine Fantasieskizzen, sondern exakte technische Darstellungen. Lilienthal zeigte Diagramme, Tabellen, Berechnungen. Er sprach von Druckverteilungen und Tragflächenwölbung, von Gleitwinkeln und dem Verhältnis von Flügelfläche zu Körpergewicht. Ein Raunen ging durch den Saal, als er sagte: „Der Mensch kann nicht fliegen wie ein Vogel – aber er kann gleiten wie einer. Und dieses Gleiten ist kein Wunder – es ist Mechanik.” In den folgenden Wochen erschien sein Buch: „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst.” Es war kein Manifest. Kein Aufruf zum Fliegen mit Engelsflügeln. Sondern ein technisches Handbuch, ein Werk deutscher Ingenieurskunst – systematisch, empirisch, glasklar. Seitenweise Messwerte. Über fünfzig untersuchte Flächenprofile. Tabellen mit Strömungswiderständen. Dutzende Abbildungen, jede davon von Otto selbst gezeichnet – mit Lineal, Tusche und Adlerblick. In einem Kapitel stand:

„Das Verstehen des Fliegens beginnt nicht mit dem Sprung, sondern mit dem Vertrauen in die Berechnung.”

Doch so nüchtern sein Werk auch war – es hatte Sprengkraft. Es sagte nicht: Wir könnten vielleicht eines Tages fliegen. Es sagte: Wir haben bereits genug verstanden – jetzt liegt es am Mut, es zu tun. Viele Kollegen waren beeindruckt. Andere winkten ab. „Theorie”, sagten sie, „Papierluft.” Doch Otto wusste: Ohne diesen Schritt – die Veröffentlichung, die klare Darstellung – würde niemand ernst nehmen, was in seiner Werkstatt entstand. Denn Fliegen war für ihn keine Utopie. Es war eine Aufgabe. Und wer eine Aufgabe wirklich lösen will, beginnt mit dem ersten sauberen Blatt.

7. Der Sprung in den Wind

Der Fliegeberg lag still unter dem frühen Morgenlicht. Ein leichter Wind wehte aus Südwesten, gerade stark genug, um den Stoff des Gleiters sachte flattern zu lassen. Otto Lilienthal stand am Hang, die Arme verschränkt, der Blick auf den Horizont gerichtet. Neben ihm sein Bruder Gustav, das Notizbuch in der Hand, die Brille beschlagen vom feuchten Wind. Otto schwieg. Dann sagte er leise: „Weißt du, Gustav … Wenn ich jetzt nicht springe, bleibt alles, was wir gebaut haben – alles, was wir berechnet, gemessen, geträumt haben – nur Theorie.” Gustav sah ihn an. „Das stimmt.” „Ich habe jeden Flügelquerschnitt vermessen. Die Druckpunkte verschoben. Die Seile justiert. Ich weiß genau, wie der Gleiter sich verhalten sollte. Aber … was, wenn ich falsch liege? Was, wenn der Wind stärker ist, als ich denke? Was, wenn das alles hier – unser Werk – mit einem Sturz endet?” Gustav klappte das Notizbuch zu. Seine Stimme war ruhig, aber bestimmt. „Dann wirst du stürzen. Und aufstehen. Oder nicht. Aber wenn du nicht springst, wird niemand je wissen, ob der Mensch fliegen kann. Dann bist du nur ein weiterer Mann mit klugen Gedanken in vergilbten Papieren.” Otto senkte den Blick. Der Gleiter wartete. Sein Werk. Seine Berechnungen. Jahre der Forschung, Monate des Bauens, Nächte voller Formeln. Alles war vorbereitet – bis auf ihn selbst. „Vielleicht fehlt mir der Mut”, flüsterte er. Gustav trat näher. „Mut allein genügt nicht. Die Welt ist voll von Tollkühnen, die sich das Genick gebrochen haben. Aber du hast etwas, das die meisten nicht haben: den Plan und den Mut, ihn zu prüfen. Nur wer beides hat, verändert die Welt.” Otto sah ihm in die Augen. „Und wenn ich falle?” „Dann wirst du wissen, dass du geflogen bist – wenigstens ein Stück. Und die Welt wird wissen, dass es möglich ist.” Ein Moment der Stille. Der Wind nahm zu, hob sanft an den Tuchflächen des Gleiters. Otto trat nach vorn, schob die Schultern unter das Gestänge, spürte das Gewicht, das sich auf seinen Rücken legte. Das Gewicht der Jahre. Das Gewicht der Hoffnung. „Gustav,” sagte er und lächelte schmal, „notiere: Versuch Nr. 1. Wind aus Südwest, circa 3 Meter pro Sekunde. Gleitwinkel: 15 Grad. Pilot: Otto Lilienthal.” „Vermerkt”, antwortete Gustav. Und trat zur Seite. Und Otto trat in den Wind. Und sprang!

Ich falte meine Flügel aus …

und bin so groß, so groß.

Ich breite meine Seele aus und werde weit, so weit.

Aus meinem Herzen quillt der Quell,

Ich werde still

und tauche tief,

hinein in die Unendlichkeit …

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Gedicht: Ortrud Philipp-Gutberlet