Turnvater Jahn

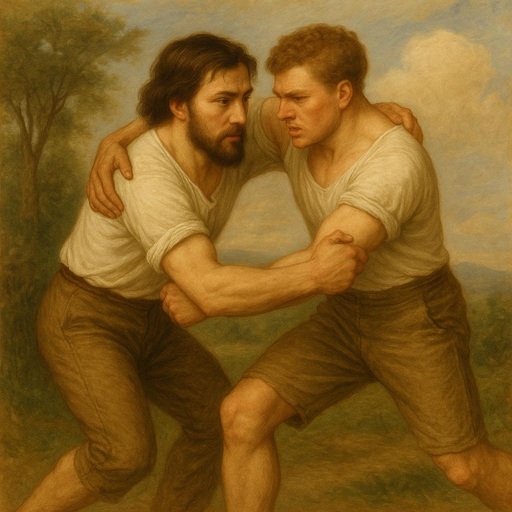

1. Ein Gespräch im Morgengrauen

Der Morgennebel hing noch schwer über der Wiese, als zwei Gestalten in weißen Hemden und straffen Leinenhosen sich gegenseitig im Ringen maßen. Es war ein wuchtiges, aber kontrolliertes Kräftemessen – wie ein Tanz, bei dem niemand führte, aber beide wussten, was zu tun war. „Fester Stand, mein Freund! Sonst heb’ ich dich wie ein Sack Mehl über die Schulter!”, rief Jahn mit funkelnden Augen. Sein Kontrahent, ein jüngerer Mann mit zerzaustem Haar und rotem Kopf, japste: „Sprichst du … beim Ringen … immer so gelehrt?” Sie lachten beide, ließen voneinander ab und setzten sich ins feuchte Gras. Die Sonne kroch langsam über den Horizont, tauchte die Bäume in ein mildes Gold. Der Atem dampfte in der kühlen Luft. „Weißt du, was mich umtreibt?” fragte Jahn, als er sich mit einem Zweig den Schweiß von der Stirn wischte. „Warum ausgerechnet wir Deutschen die Letzten sind, die es zu einem Staat bringen.” „Du meinst … im Vergleich zu den anderen Völkern?”, sagte der Jüngere und streckte die Beine aus. „Genau das. Selbst die Italiener haben’s geschafft – all ihre kleinen Fürstenreiche, Königreiche, den Kirchenstaat dazu. Und wir? Wir sind ein Fleckenteppich aus Herzögen, Kurfürsten und Bischöfen. Was uns fehlt, scheint ein König zu sein.” Der Jüngere nickte bedächtig. „Macht Sinn. Die Germanen waren halt immer Stämme. Wild, stolz, frei. Jeder seine eigene Eiche, sein eigener Häuptling.” Jahn warf ein Stückchen Erde in die Luft und ließ es auf seine Hand zurückfallen. „Weißt du, warum Paris Paris heißt?” „Nein”, sagte der andere überrascht. „Warum?” „Weil Cäsar die Stadt der Parisii auf der Insel in der Seine zu heftig verprügelt hat. Nur der Name blieb übrig. Die Franzosen waren auch mal Stämme, wie wir. Bis die Römer ihnen einen Namen gegeben haben, eine Straße, Kastelle und einen Kaiser. Uns dagegen … haben sie den Limes dagelassen und ein paar lateinische Sprichwörter.” „Und wir haben uns aufgeteilt. Sachsen hier, Schwaben dort, Bayern da …”, murmelte der Jüngere. „Ja. Jeder stolz auf sein Kleines, statt gemeinsam groß zu denken”, sagte Jahn leise. Dann sah er auf. „Aber weißt du was? Vielleicht ist genau das unsere Stärke. Dass wir’s freiwillig schaffen müssen. Nicht durch Eroberung. Nicht durch Zwang. Sondern aus Überzeugung.” Die beiden Männer schritten langsam über die taunasse Wiese zurück, barfuß, die Schuhe in der Hand. Hinter ihnen lag der Platz des Ringens, vor ihnen das knorrige Eichenwäldchen, das in diesem Morgenlicht wie ein uraltes Naturtheater wirkte. „Und dann”, sagte der Jüngere nachdenklich, „hatten wir Kurfürsten. Sieben Männer, von Gottes Gnaden und ihrer eigenen Wichtigkeit berauscht.” Jahn schnaubte. „Ja, Kurfürsten. Eine großartige Idee – sieben stolze Herren, die sich gegenseitig belauern wie Katzen auf engem Dachfirst. Keiner wollte einen starken Kaiser, nur einen neuen Vorteil für sich.” Der Jüngere grinste. „Wenigstens war es kein Erbkaisertum. Eine Art Wahl …” „Ach was, Wahl!”, fuhr Jahn dazwischen. „Ein Geschacher! Kein einziger Gedanke an ein Vaterland, nur an Lehen, Titel und Vorrang beim Krönungsbankett.” Sie gingen weiter, bis sie auf einen niedrigen Baumstamm trafen. Jahn ließ sich darauf nieder, der andere tat es ihm gleich. Eine Pause, in der nur die Vögel sprachen. Dann sagte Jahn mit einem Glimmen in der Stimme: „Weißt du, wie der Sonnenkönig in Frankreich seine Barone gezähmt hat?” „Erzähl es mir.” Jahn lehnte sich zurück, als würde er die Szene vor sich sehen. „Er baute Versailles. Ein Palast wie aus einer Fabel. Marmor, Spiegel, Fontänen, Musik. Und dann – dann holte er seinen Adel dorthin. Er hat sie empfangen, geschmeichelt, gefeiert – und abgefüllt. Nacht für Nacht. So lange, bis sie gar nicht mehr wussten, wo ihre Landgüter lagen, geschweige denn, wer ihre Bauern waren.” Der Jüngere hob die Brauen. „Er hat den Adel entmachtet, indem er ihn zu höfischen Orgien eingeladen hat?” „So ist es”, sagte Jahn. „Er machte sie zu Hofschranzen. Glänzend angezogen, machtlos im Denken. Ein Tanz in goldenen Ketten.” „Und bei uns?”, fragte der Jüngere. Jahn seufzte. „Bei uns saßen die Fürsten in ihren kleinen Residenzen und taten so, als wäre ihr Kleinstaat die Welt. Und das Volk … das buckelte weiter.” Ein Moment Stille. Dann sagte der Jüngere leise: „Du willst also ein deutsches Versailles?” Jahn schüttelte heftig den Kopf. „Nein. Ich will ein Deutschland, das sich nicht durch Wein und Spiegel eint, sondern durch Herz und Verstand. Nicht ein Schloss, sondern ein Gedanke.” Er stand auf, klopfte sich die Hände sauber. „Und dieser Gedanke beginnt mit dem Körper. Mit Disziplin. Mit Freiheit von innen. Nicht mit Zerstreuung – sondern mit Sammlung.” Der Jüngere stand auf. „Dann ist der Turnplatz dein Versailles?” Jahn lächelte schief. „Nein. Er ist unser Anfang.” Sie hatten den Wald erreicht. Die Schatten unter den alten Eichen waren lang, und über dem Waldboden lag der feuchte Duft von Moos, Rinde und beginnendem Tag. Beide gingen nun langsamer, schweigsamer. Vielleicht, weil die Gedanken schwerer wogen als die Füße. „Weißt du”, sagte der Jüngere schließlich, „bei all der Zersplitterung – wenigstens können wir uns seit Luther halbwegs miteinander unterhalten.” Jahn blieb stehen, drehte sich um, fast als hätte er diesen Satz erwartet. „Ein großes Werk. Größer als alle Fürstentümer zusammen.” Der Jüngere nickte. „Vorher konnte ein Friese einen Bayern auch mit dem besten Willen fast nicht verstehen. Jeder hat gebrabbelt wie’s Maul gewachsen war.” „Und nun”, sagte Jahn, „lesen sie alle die Bibel – dieselbe Sprache, dieselben Worte. Der Glaube hat die Zunge gebändigt, wo der Kaiser es nicht konnte.” „Schon seltsam”, murmelte der Jüngere. „Ein Mönch mit Tinte und Feder hat mehr Einheit geschaffen als hundert Reichstage.” Jahn lächelte schmal. „Nicht seltsam. Folgerichtig. Die Seele eines Volkes liegt nicht in seinen Grenzen, sondern in seiner Sprache. Wenn du einem Menschen dieselben Worte gibst wie seinem Nachbarn – dann fangen sie an, sich zu verstehen. Und vielleicht sogar: sich zu gehören.” „Also war Luther der erste deutsche Einiger?” „Nicht mit Schwert und Krone”, antwortete Jahn, „sondern mit Satzbau und Mut. Er hat die Sprache so stark gemacht, dass sie der Fürsten Sprache überlebt hat.” Sie gingen weiter, nun schweigend. Vor ihnen lag der kleine Bach, der wie ein Silberband durch die Landschaft schnitt. Über ihm spannte sich eine einfache Holzbrücke. Jahn legte die Hand auf das Geländer, blickte in das fließende Wasser. „Ein Volk, das dieselben Worte hat, kann dieselben Gedanken denken. Und wer dieselben Gedanken denkt … kann sich irgendwann dasselbe Ziel setzen.” Der Jüngere stieß sacht gegen die Holzplanke. „Und wenn er’s nicht tut?” Jahn sah ihn an. „Dann müssen wir ihn daran erinnern. Mit Leib, Geist – und manchmal auch mit einer gut platzierten Wahrheit.” Jahn schaute auf den Bach „Das habe ich schon immer getan, auch wenn es mir manchen Ärger eingebracht hat.”

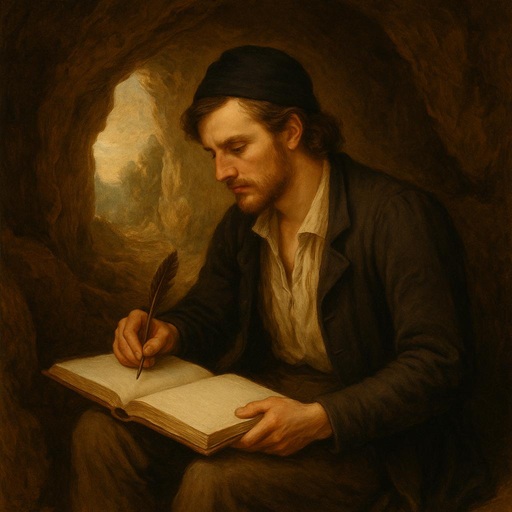

2. Die Höhle an der Saale

Halle, im Herbst des Jahres 1799

Die Stadt an der Saale war nicht groß, doch sie vibrierte von Gedanken, Streit und Sehnsucht. In den Kneipen disputierten die Studenten, auf den Straßen patrouillierten preußische Beamte. Zwischen den Büchern der Aufklärung und den Schatten der Zensur suchten junge Männer nach Orientierung – und manche fanden nichts als Widerspruch. Friedrich Ludwig Jahn war einer von ihnen. Er war kein gewöhnlicher Student. Schon dass er sich ohne Abitur an der Universität eingeschrieben hatte, war ein stiller Affront gegen die Ordnung. Theologie stand auf dem Papier. Doch in seinem Herzen gärte längst ein anderer Glaube – nicht an Dogmen, sondern an Volk, Freiheit und Sprache. Tagsüber saß er in den Vorlesungen, schweigend, oft mit zusammengezogenen Brauen. Er konnte sich nicht unterordnen, nicht in die Reihe der duckmäuserischen Karrieresucher einfügen. Was ihn wirklich beschäftigte, fand zwischen den Zeilen statt. Und nachts verschwand er. Die anderen sprachen darüber wie über eine Sage: „Er soll sich in eine Höhle zurückziehen”, raunten sie. „Im Felsen, dort an der Saale.” Und es stimmte. Versteckt zwischen knorrigen Wurzeln und bemoosten Steinen, dort wo das Wasser an den Hang schlägt, lag ein kleiner, schattiger Eingang – kaum zu erkennen. Dort kroch Jahn hinein, mit einem Bündel Papier, einer Kerze, und einem Herzen voller Ungeduld. In dieser Höhle, fern von Hörsälen und Kanzeln, schrieb er. Nachdenklich, trotzig, leidenschaftlich. Er schrieb über das, was ihn schmerzte: die Sprachverhunzung durch französische Modeworte, das Ducken des preußischen Volkes, das Vergessen des Eigenen. Für ihn war die Sprache das Wesen des Volkes – und deren Reinheit ein politischer Akt. Dort entstand der erste Entwurf seiner Schrift: „Patriotismus in Preußen”. Ein Pamphlet, ein Aufschrei, ein Flammenwurf gegen das Erstarren. Darin forderte er nicht nur die Rückbesinnung auf die deutsche Sprache, sondern auch einen neuen Geist – mutig, bürgerlich, widerständig. Er prangerte die Schwäche der politischen Klasse an und forderte eine neue Erziehung, eine neue Haltung. Es blieb nicht unbemerkt. Die Schrift zirkulierte heimlich. Einige lobten sie als kühn, andere verfluchten sie als gefährlich. Die Universität war empört – oder vielmehr: ängstlich. Ein Student, der sich anmaßte, dem Staat ins Gesicht zu schreiben, was dieser zu sein verlernt hatte? Jahn wurde vorgeladen. Verwarnung. Drohung. Und schließlich: Ausschluss. Er verließ Halle. Nicht gebrochen – aber gezeichnet. Mit einem Bündel Manuskripte, festem Gang und einem unstillbaren Willen. Die nächste Station: Breslau. Doch die Höhle blieb. Sie wusste von seinen Worten. Sie hatte seinen Zorn gehört. Und sie war sein erstes Denkmal – aus Stein, nicht aus Ehre, aber aus Wahrheit.

3. Der Wanderer mit der Idee

Friedrich Ludwig Jahn war vieles – aber nie einer, der stehen blieb. Nicht nach Halle. Nicht nach Greifswald. Nicht nach dem nächsten Scheitern. Sieben Jahre hatte er an Universitäten verbracht. Sieben Jahre zwischen Hörsälen, Bibliotheken und Vorwürfen. Immer suchend, nie vollendend. Weder Professor noch Pfarrer wurde aus ihm – nur ein Mann mit einem festen Willen und einer Idee, die keine akademische Stube fassen konnte. Als er Greifswald ohne Abschluss verließ, war er ein anderer geworden: geformt, nicht gezähmt. Sein Weg führte ihn nach Neubrandenburg. Nicht als Gelehrter, sondern als Hauslehrer. Unter falschem Namen – Andreas Christlieb Mauritius Fritze – trat er in den Dienst des Barons Friedrich Heinrich von le Fort. Es war keine Flucht, eher ein Mantel, den man sich überwirft, um in Ruhe arbeiten zu können. Dort, inmitten der ländlichen Stille, in der Nähe des Tollensesees, begann etwas Neues. Jahn unterrichtete die Kinder des Adels, doch sein Blick richtete sich weiter: auf die Schüler der Gelehrtenschule, auf junge Männer mit ungebändigter Kraft und müden Gedanken. Bücher, das wusste er längst, reichten nicht. Der Leib musste sich regen, wenn der Geist frei werden sollte. So begann er, sie mitzunehmen – hinaus in die Felder, in die Wälder, an das Wasser. Exkursionen, nannte man es. Doch bald waren es Übungen: Laufen, Klettern, Werfen, Balancieren. Erste Elemente eines Turnens, wie es Deutschland noch nicht kannte. Er schuf aus dem Gang in die Natur eine Schule der Haltung. Nicht Drill, sondern Aufrichtung. Nicht Wettkampf, sondern Formung. Doch auch dieses Kapitel blieb ein Durchgang. 1804 zog er weiter – erst zur Glashütte in Sophienthal bei Waren an der Müritz, dann nach Jena, wo er als Privatlehrer arbeitete. Er lebte einfach, fast bescheiden – aber immer brennend. Seine Umgebung wechselte, aber der innere Kompass blieb: eine Erziehung, die das Volk aus seiner Lethargie reißen sollte. Im Jahr 1807 schließlich kam es zu einer Begegnung, die seinem Denken Gestalt gab: In Schnepfenthal, im thüringischen Wald, traf er Johann Christoph Friedrich GutsMuths – jenen Mann, der als „Vater der Leibeserziehung” galt. Ein Pädagoge mit System, mit Augenmaß und mit einer Schule, in der Bewegung nicht Strafe, sondern Bildung war. Guten Mutes öffnete Jahn die Augen für das Methodische, das Aufbauende, das Langsame im schnellen Drang zur Tat. Wo Jahn Feuer war, war GutsMuths Struktur. Und doch verband sie etwas: der Glaube an den Menschen. An seine Kraft, sich selbst zu erziehen. Was dort begann, war mehr als eine Begegnung. Es war der Augenblick, in dem aus dem wilden Gedanken eine Bewegung zu werden begann.

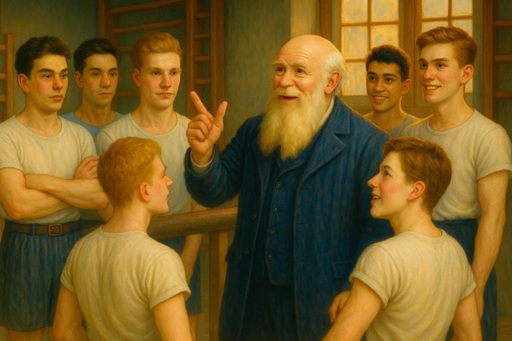

4. Der Platz unter freiem Himmel

1811 erster Turnplatz in der Hasenheide bei Berlin

Die Sonne stand noch tief, als sich der Morgendunst über der Berliner Hasenheide langsam hob. Vögel zwitscherten in den Baumkronen, und aus dem feuchten Gras stiegen feine Nebelfäden auf. Doch die Ruhe war trügerisch. Schon hallten Stimmen über die Wiese – kräftig, rhythmisch, entschlossen. „Aufgestellt! Gestreckt! Und eins, zwei, drei!” In ordentlichen Reihen bewegten sich junge Männer mit bloßen Füßen über den taufrischen Boden. Ihre Hemden klebten vom Training an den Rücken, doch in den Gesichtern: Stolz. Entschlossenheit. Ein Glanz, der nicht nur vom Schweiß herrührte, sondern von einer inneren Glut. Denn dies war kein gewöhnliches Turnen. Dies war Volkserziehung. Dies war Vorbereitung. Dies war Widerstand. Friedrich Ludwig Jahn stand leicht erhöht auf einem hölzernen Podest, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Sein Blick ging über die Reihen. Junge Männer aus Berlin, aus Pommern, aus Sachsen, ja sogar aus dem Rheinland. Zu Scharen hatten sie sich versammelt, aus freien Stücken, angelockt von der Idee eines Deutschlands, das mehr war als Kleinstaaterei und Fürstengunst. Die Hasenheide war ihr Altar, das Turnen ihre Liturgie. „Schwingen am Reck”, rief einer. „Rennen, marschieren, klettern!”, kam es zurück. „Fechten! Wandern! Schwimmen!”, riefen andere. Der Klang ihrer Stimmen schnitt durch das Morgenlicht wie eine Fahne durch Wind. Und doch war dies keine bloße Körperertüchtigung. Jeder Sprung, jede Dehnung, jeder Griff an den Barren war Teil eines größeren Plans. Jahn wusste es, und die jungen Männer wussten es auch. Sie trainierten nicht für Medaillen. Sie trainierten für die Freiheit.

Denn über allem lag noch der Schatten Napoleons. Der „große Korse”, wie man ihn nannte, hatte Europa in seine Gewalt gebracht. Auch Preußen war gefallen – erniedrigt, halbiert, gezwungen zu kuschen. Die französischen Adler wehten auf deutschen Türmen, französische Soldaten marschierten durch deutsche Städte. Wer dagegen aufbegehrte, galt als Aufrührer – oder als Patriot. Jahn war beides. Er hatte erkannt, dass die Kanonen Frankreichs nicht nur mit Kugeln bekämpft werden konnten, sondern mit Charakter. Mit Bildung. Mit Mut. Und mit einem kräftigen, aufrechten Körper. „Ein freies Volk braucht freie Menschen”, sagte er oft. „Und freie Menschen brauchen eine starke Wirbelsäule.” „Ein Lied.” Schrie einer der jungen Männer. „Ein Lied. Ein Lied!” stimmten andere ein.

Jahn begann die erste Strophe:

1. Strophe:

An Rang und Stand sind alle gleich,

Wenn sie zum Turnplatz treten.

Der Bessre sei der Tüchtigste,

So soll das Ziel man setzen.

Drum frisch heran mit Kraft und Mut,

Turner, halt’ dich wacker gut!

2. Strophe:

Ob einer arm, ob einer reich,

Das Turnen macht sie Brüder.

Hier zählt kein Geld, kein Ahnenbuch,

Hier gilt nur Kraft und Güte.

Drum frisch heran mit Kraft und Mut,

Turner, halt’ dich wacker gut!

3. Strophe:

Wo Geist und Körper Kraft entfacht,

Da wächst des Volkes Stärke.

Ein freier Mann in freiem Land

Schafft Großes durch sein Werke.

Drum frisch heran mit Kraft und Mut,

Turner, halt’ dich wacker gut!

An jenem Morgen auf der Hasenheide erhoben sich viele solcher Wirbelsäulen aus dem Gras. Gerade. Stolz. Unbeugsam. Einige würden später in den Befreiungskriegen kämpfen. Einige würden in Geheimbünden über ein geeintes Deutschland sprechen. Und einige würden Lehrer, Väter und Turnerführer werden. Aber alle trugen den Geist dieses Ortes in sich: Dass Freiheit nicht gegeben, sondern geübt werden musste. Täglich. Mit dem ganzen Menschen. Und so begann der Tag mit Schritten auf feuchtem Boden – doch jeder dieser Schritte führte ein kleines Stück weiter in Richtung eines neuen Deutschlands.

5. Die Stunde des Entschlusses

Berlin, im März 1813.

Die Stadt stand unter Druck. Der Winter war kaum gewichen, doch in den Straßen fror nicht nur der Atem – sondern die Hoffnung. Napoleons Truppen hatten Europa überrollt. Preußen hatte geduckt, geschwiegen, geblutet. Doch nun regte sich etwas. Ein Grollen, leise noch, aber unaufhaltsam: der Wunsch, sich zu erheben. In einem düsteren Amtszimmer des preußischen Staatskanzlers Hardenberg klirrte das Kaminfeuer matt. Draußen peitschte der Regen gegen die Scheiben, als wolle er das Land wachrütteln. Und drinnen stand Friedrich Ludwig Jahn – gerade, aufrecht, das Gesicht von Wind und Willen gegerbt, die Stimme voll innerer Glut. „Euer Exzellenz”, begann er, „das Volk ist bereit. Es brennt. Und es wartet auf ein Zeichen.” Hardenberg saß hinter einem wuchtigen Schreibtisch, von Akten umgeben, das Gesicht wachsam, aber müde. „Das Volk …”, wiederholte er langsam. „Das Volk kann nicht marschieren ohne Offiziere, kann nicht siegen ohne Ordnung.” Jahn trat einen Schritt vor. „Aber es kann kämpfen. Mit allem, was es hat – mit Mut, mit Händen, mit Herzen. Friesen und ich haben gesehen, was in den jungen Männern brennt. Sie wollen nicht mehr zusehen, wie Fremde über deutsches Land marschieren. Gebt ihnen die Gelegenheit, Männer zu sein.” „Sie fordern einen Krieg”, sagte Hardenberg kühl, „während wir noch um Frieden ringen.” „Frieden?”, rief Jahn. „Was ist das für ein Friede, in dem wir dem Feind dienen müssen? In dem der Deutsche seine Sprache verleugnet, seine Ehre, seine Geschichte? Das ist kein Friede – das ist ein Schlaf mit offenen Augen!” Hardenberg erhob sich nun langsam, trat an das Fenster, stützte sich auf den Sims. Die Regentropfen liefen wie Tränen über das Glas. „Ihr wollt eine Freischar. Eine Truppe von Idealisten, Turnern, Studenten …” „ … und Patrioten”, ergänzte Jahn leise. „Aus allen deutschen Staaten. Nicht wegen des Ruhmes, nicht für Sold – sondern für das Vaterland. Für ein geeintes, freies Deutschland.” „Und wenn sie scheitern?”, fragte Hardenberg. „Dann haben sie wenigstens gezeigt, dass es noch Männer gibt, die für mehr kämpfen als für Befehl und Befehlsempfang.” Ein Moment Schweigen. Nur das Knistern des Feuers. Dann drehte sich Hardenberg langsam um. In seinen Augen lag noch Skepsis – aber auch etwas anderes. Ein Funkeln. Vielleicht Erinnerung. Vielleicht Hoffnung. „Und ihr wollt … ein Kommando?” Jahn schüttelte den Kopf. „Ich will nur die Erlaubnis. Und die Zeit. Den Rest tun wir selbst.” Hardenberg ging zum Schreibtisch zurück, zog eine Schublade auf, holte ein leeres Blatt Papier heraus. „Dann gebt mir Namen. Bedingungen. Und einen Eid, dass ihr nicht aus der Ordnung ausbrecht.” Jahn lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. „Die Ordnung, die wir meinen, kommt nicht von oben – sondern aus dem Innersten.” Und so begann die Sammlung. Das Lützowsche Freikorps würde bald aus Studenten, Handwerkern, Turnern, Professoren bestehen. Sie würden in schwarzen Uniformen reiten, mit rotem Aufschlag und goldener Sehnsucht. Und sie würden kämpfen – nicht nur gegen Napoleon, sondern für ein Deutschland, das sie erst noch erträumen mussten. Lützows Truppe wurde im Februar 1813 mit offizieller Billigung unter dem Namen Königlich Preußisches Freikorps als reguläre Truppe des preußischen Heeres gegründet. Grundlage für die Aufstellung dieses und weiterer Freikorps war die „Allerhöchste Kabinetts-Ordre (AKO) vom 3. Februar 1813” über die Aufstellung freiwilliger Jägerdetachements, von der auch der Beiname „Lützower” oder „Schwarze Jäger” herrührt, obwohl nur ein kleiner Teil der Truppe tatsächlich aus Jägern bestand. Der Tiroler Freiheitskämpfer Jakob Riedl schloss sich mit einer 250 Mann starken Tiroler Jägerkompanie dem Freikorps an.

Breslau, 29. Januar 1813

Brüder! Ihr seid gekommen – nicht aus Zwang, nicht für Sold, nicht für Ruhm – sondern weil ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr seid nicht nur Männer aus Preußen, Sachsen, Mecklenburg, Hessen oder Württemberg. Ihr seid Deutsche! Und das ist der erste Sieg, den wir errungen haben: dass sich das Volk als ein Volk erkennt. Seit Jahren wandert der Feind durch unser Land, nimmt, was ihm nicht gehört, herrscht, wo er nicht berufen ist. Napoleon, der Korsische, hat Fürsten gedemütigt, Städte geplündert, Völker gespalten. Und viele haben sich gebeugt. Haben gezögert. Haben geschwiegen. Aber wir – wir wollen nicht länger schweigen! Wir wollen nicht warten, bis uns wieder gesagt wird, was wir sein dürfen. Wir wollen es selbst bestimmen. Wir wollen frei sein – nicht nur von Ketten an den Händen, sondern von der Angst im Herzen. Ihr habt euch freiwillig gemeldet. Nicht weil ihr unverwundbar seid. Sondern weil ihr bereit seid, für etwas zu kämpfen, das größer ist als euer eigenes Leben: Für die Heimat. Für das Vaterland. Für die Ehre, in einer Zeit zu leben, in der der Mut den Unterschied macht. Viele von euch sind jung – Schüler, Studenten, Handwerker, Bauern. Und doch tragt ihr mehr Größe in euch als mancher König. Denn ihr seid nicht hier, weil euch jemand geschickt hat – ihr seid hier, weil euer Gewissen euch gerufen hat. Was wir errichten, ist keine gewöhnliche Truppe. Es ist kein Heer von Rang und Stand. Es ist eine Schar von Gleichgesinnten. Eine Gemeinschaft, in der nicht der Titel zählt, sondern der Mut. Nicht die Herkunft, sondern die Haltung. Nicht der Name – sondern das Opfer, das man zu geben bereit ist. Lasst euch nicht irren: Es wird kein leichter Weg. Vielleicht wird mancher von euch ihn nicht vollenden. Aber eines verspreche ich euch: Wenn wir scheitern, dann mit aufrechter Stirn. Und wenn wir siegen – dann für alle, die noch kommen werden. Und wenn dereinst eure Kinder euch fragen: „Wo warst du, als Deutschland gefallen war?”, dann könnt ihr sagen: „Ich war dort, wo Männer sich erhoben. Ich war in Breslau. Ich war im Freikorps. Ich war einer von denen, die das Rückgrat dieses Landes nicht vergessen haben.” Also erhebt euch, Brüder! Schärft eure Klingen, stärkt eure Herzen, schult euren Körper – und tretet ein in die Reihe derer, die nicht zusehen, sondern handeln! Frisch, frei, fröhlich und fromm – ist des Turners Reichtum! Und nun: Vorwärts – für das Vaterland!

6. Die Stunde des Erwachens

Es war ein klarer Morgen, der Himmel weit und von einem Blau, das man nur nach langem Sturm erkennt. Der Frühnebel hing noch über den Wiesen, auf denen Zelte standen, und der Rauch der Feuer zog träge zwischen den Bäumen hindurch. Männer bewegten sich langsam, erschöpft, aber wach – als hätten sie die Nacht über auf etwas gewartet, das sie nicht benennen konnten. Dann kam der Reiter. Sein Pferd war schweißnass, die Uniform staubig, aber sein Gesicht leuchtete. Kein Trompetensignal, kein Fanfarenstoß – nur sein Ruf hallte über das Lager: „Napoleon ist geschlagen!” Zuerst: Stille. Dann ein Raunen – wie das erste Blätterrauschen vor einem Sturm. „Geschlagen?” „Wirklich? – Wo?” „Bei Leipzig!” „Der Kaiser? Geflohen?” Jahn stand bei den Männern seines Zuges, die Hände im Rücken verschränkt, das Haar zerzaust vom Nachtwind. Er sagte nichts. Noch nicht. Er wartete, bis die Botschaft sich in den Reihen gesetzt hatte, bis die ersten Umarmungen sich lösten, das erste Lachen in Tränen umschlug. Dann ging er auf einen Baumstamm zu, bestieg ihn wie eine Kanzel – und hob die Hand. „Brüder!” Sofort verstummte das Lager. Nur das Knistern der Feuer blieb, und der Wind, der aus Osten kam – aus Richtung der Heimat. „Wir haben ihn geschlagen. Nicht allein mit Kugeln, nicht allein mit Säbeln – sondern mit dem, was er nie verstand: mit dem Geist eines Volkes!” Die Männer riefen, schrien, jubelten. Doch Jahn fuhr fort, mit fester Stimme: „Er, der sich über Völker stellte wie ein Kaiser über Puppen – ist gefallen. Nicht weil Fürsten ihn verraten hätten, sondern weil Männer aus allen deutschen Ländern sich erhoben haben. Freiwillig! Und unter einem gemeinsamen Gedanken marschierten: Deutschland soll leben!” Ein junger Turner warf seine Mütze in die Luft, ein anderer stimmte ein Lied an – noch unfertig, ein Vers, ein Takt, doch schon getragen von dem, was jetzt begann: dem neuen Klang eines Landes, das sich selbst zu entdecken begann. „Preußen, Sachsen, Hessen, Schwaben – wir waren viele. Aber heute – heute sind wir eines!” Jahn sprang vom Baumstamm herab, ging zu den Männern, zu seinen Turnern, zu den Bauern, Studenten, Handwerkern, die alles gegeben hatten – für diese Stunde. Einige standen noch wie benommen, andere weinten offen. Und einer, ein junger Mann mit blutverschmierter Uniform, murmelte: „Wir haben es wirklich getan …” Und das war mehr als ein Sieg. Das war ein Erwachen. Später an diesem Tag brannten in den Lagern Feuer, Lieder erklangen, improvisiert und rau, aber mit Herz. Man erzählte sich Geschichten von Schlachten, von heimlichen Märschen, von dem Augenblick, in dem das eigene Leben sich zum ersten Mal wichtig anfühlte. Das Lützowsche Freikorps war nie das größte. Aber es wurde zum Symbol. Von überall her waren sie gekommen: Schwarzwald, Ostsee, Rhein, Elbe, Harz. Und nun trugen sie dieselbe Farbe, denselben Stolz – und dieselbe Hoffnung: Dass der Sieg nicht das Ende war, sondern der Anfang. Ein Anfang, der über den Feind hinauswies. Ein Anfang für ein einiges, freies Deutschland. Und Jahn saß am Feuer, blickte in die Flammen und wusste: Die Saat war gelegt. Und sie würde aufgehen.

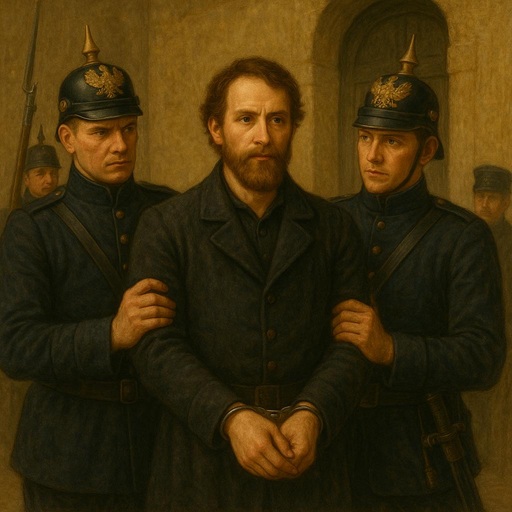

7. Der Schlag aus dem Inneren

1817 Frankfurt

Es hatte einmal begonnen mit Jubel und Hoffnung. Mit wehenden Fahnen, mit jungen Leibern in Bewegung, mit dem Ruf nach Erneuerung – im Gefecht, auf dem Turnplatz, im Geiste, im Vaterland. Doch 1817 war dieser Klang verstummt. Zunächst leise, dann mit der Kälte eines Erlasses, einer Verordnung, eines Erlöschens. Friedrich Ludwig Jahn hatte nie ein Mann der halben Worte sein können. Seine Überzeugungen waren scharf, gerade und unbequem – wie die Übungen, die er seinen Turnern abverlangte. Und so war es auch, als er vor einem wachsenden Kreis junger Männer über Politik sprach. Nicht vorsichtig, nicht diplomatisch. Sondern mit dem Zorn eines Patrioten, der sah, wie Preußen sich wieder in alte Fesseln legte. „Das Volk”, hatte er gesagt, „muss sein eigener Herr werden. Eine Verfassung – das ist keine Bitte, das ist Notwendigkeit.” Solche Sätze vergaß der Staat nicht. Was begonnen hatte als staatlich wohlwollend betrachtete Leibesertüchtigung, war zu einer Bewegung geworden – mit politischer Wucht. Die Turner waren keine bloßen Sportler. Sie waren Denker, Zweifler, Sucher – oft auch Aufrührer. Nach dem Mord am Schriftsteller Kotzebue durch einen radikalisierten Burschenschafter im Jahr 1819 reagierte das Reich mit brutaler Härte. Die Karlsbader Beschlüsse verboten alles, was frei, jung und nach Zukunft roch. Und so kam es, dass der preußische König Friedrich Wilhelm III. am 2. Januar 1820 jene verhängnisvolle Verordnung erließ: „Das Turnen als staatsgefährdend aufhöre.” Ein Satz – und aus der Bewegung wurde ein Schatten. Der Turnplatz auf der Hasenheide wurde geschlossen. Das Zentrum der Bewegung in Berlin zerschlagen. Zwei Drittel aller deutschen Turngemeinden lösten sich auf, wurden verboten oder gingen in den Untergrund. Und Jahn? Er wurde verhaftet. 1825, in einem kalten Zimmer, zwischen Verhören, Verachtung und Vergessen. Der Anklagepunkt: hochverräterisches Verhalten. Sein Verbrechen? Denken, Reden, Fordern. Bis 1840 stand er unter ständiger Polizeiaufsicht. Keine öffentlichen Auftritte mehr. Keine Schüler. Kein freier Schritt ohne Blick im Nacken. Doch seine Gedanken ließen sich nicht einsperren. In vielen Städten, Dörfern, Schulen flüsterte man noch vom „Turnvater”. Die Idee lebte weiter – im Verborgenen, in Körpern, die sich heimlich streckten, in Gedanken, die sich nicht beugen ließen. Und dann, 1842, nach zwei Jahrzehnten der Finsternis, kam die Wende: Friedrich Wilhelm IV., der neue König, hob die Turnsperre auf. Er brachte eine Lockerung der Zensur und eine Amnestie politisch Verfolgter, auch für Jahn. Auch eine Versöhnung mit der katholischen Bevölkerung regte Friedrich Wilhelm IV. an. Doch er tat dies nicht als aufgeklärter Monarch. Er tat es um der Forderung nach einer preußischen Verfassung den Boden zu entziehen. Es war derselbe Friedrich Wilhelm, der später die Nationalversammlung unter den Stiefeln preußischer Soldaten zertreten ließ. Das konnte freilich kein Bürgerlicher wissen. Sie hofften auf die neue Freiheit. Es war, als atme ein ganzer Teil des Volkes wieder auf. Das Turnen kehrte zurück – nicht mehr als Bedrohung, sondern als Massenphänomen. Als Ausdruck eines wachsenden Nationalbewusstseins. Jahn aber – alt, müde, gezeichnet – sah die Ernte dessen, was er in Kälte, Einsamkeit und Haft gesät hatte. Er hatte gelitten, aber nicht aufgegeben. Sein Werk war größer als er selbst geworden.

8. Der Giebel des Lebens

1843 Frankfurt

Es war ein kühler Herbsttag im Jahr 1843, als Friedrich Ludwig Jahn vor der Frankfurter Turngemeinde stand. Der Himmel hing schwer über der Stadt, doch die Halle, in der sich die Turner versammelt hatten, war hell erleuchtet – vom Licht der Fenster, aber vor allem vom Glanz in den Augen der jungen Männer, die auf den Alten blickten. Jahn, nun ein Mann mit grauem Bart, festem Stand und durchdrungen vom Ernst des gelebten Lebens, trat an das Pult. Er trug ein schlichtes Gewand, aber seine Worte trugen Gewicht wie Stein. „Ihr fragt mich, was unser Wahlspruch bedeutet”, begann er mit ruhiger Stimme, die trotzdem die Ränge füllte, „was es heißt, ein Turner zu sein – mit Leib, mit Herz, mit Seele.” Er hielt inne, und dann sprach er die vier Worte, die schon seit Jahrzehnten sein Leben begleiteten – und das vieler anderer: „Frisch, frei, fröhlich und fromm – ist des Turners Reichtum.” Ein leises Murmeln ging durch den Saal. Jeder kannte den Spruch. Doch heute sollte seine Bedeutung sich vertiefen. Jahn hob den Blick. „Das ist kein bloßer Reim. Es ist eine Maxime. Eine Lebenshaltung. Ich habe ihn am Giebel meines Hauses in Freyburg anbringen lassen – nicht zum Zierwerk, sondern als tägliche Mahnung.” Er trat einen Schritt zur Seite, als wolle er näher an die Versammelten heran.

„Frisch – das heißt: Strebt mit klarem Blick nach dem, was recht ist und erreichbar. Tut das Gute, bedenkt das Bessere – und wählt das Beste! Seid wach! Lebendig! Mutig im Denken wie im Tun.” Ein Nicken ging durch die Reihen.

„Frei – das heißt: Haltet euch fern vom Drang der Leidenschaften, vom Druck des Vorurteils, von der Angst des bloßen Daseins. Freiheit beginnt im Innern – im Denken, im Wollen, im Stehen.” Ein tiefer Atemzug, als hätte er selbst jahrzehntelang gegen diese Schatten gekämpft.

„Fröhlich – das heißt: Genießt das Leben in seiner Fülle. Verliert euch nicht im Träumen über das, was nicht zu ändern ist. Verharrt nicht im Schmerz, wenn die Pflicht getan ist. Habt den Mut, euch über das Misslingen selbst der besten Sache zu erheben.” Ein leiser Applaus hob an, ehrfürchtig, aber voller Zustimmung.

„Und fromm – das heißt nicht: klein, blind oder abergläubisch. Es heißt: Erfüllt eure Pflicht – gegen euch, gegen eure Mitmenschen, gegen das Volk. Seid menschenfreundlich, seid bürgerlich im besten Sinne. Und wenn die Stunde kommt, geht heim – wie man nach einem langen Wandertag heimgeht. Mit Frieden.”

Stille.

Dann sagte er, fast wie ein Gebet: „Wer so lebt, wird gesegnet sein – mit Gesundheit an Leib und Seele, mit einer Zufriedenheit, die alle Reichtümer aufwiegt, mit erquickendem Schlummer nach des Tages Last, und zuletzt: mit einem sanften Entschlafen, wenn das Leben müde wird.” Lange sagte niemand etwas. Dann erhob sich ein junger Turner in der hinteren Reihe, stellte sich stramm und rief mit klarer Stimme:

„Frisch, frei, fröhlich und fromm!” Und aus hundert Kehlen kam es zurück – wie ein Schwur, der durch die Zeit hallte.

9. In der Paulskirche

Im Frühjahr 1849 lag ein feierlicher, aber zugleich angespannter Ernst über der Frankfurter Paulskirche. Das hohe Rund des Saals, erfüllt von Stimmengewirr und dem Kratzen der Federhalter, war das Herzstück der ersten deutschen Nationalversammlung. Hier saßen Männer aus allen Teilen des zersplitterten Reiches – Professoren, Richter, Handwerker, Offiziere, Prediger und Revolutionäre. Unter ihnen: Friedrich Ludwig Jahn, grau geworden, doch aufrecht, mit klarem Blick und der Hoffnung im Herzen, dass nun endlich gelinge, wovon Generationen geträumt hatten – die Einheit Deutschlands. Jahn gehörte der Casino-Fraktion an, einer liberalen Gruppierung im Parlament, die für eine konstitutionelle Monarchie unter preußischer Führung eintrat. Die Männer des Casinos waren moderat, gesetzestreu und staatsmännisch – sie fürchteten die radikale Umwälzung, aber drängten auf Freiheitsrechte und eine nationale Ordnung. Ihre politische Heimat lag in der Mitte, zwischen der konservativen Rechten und den republikanischen Linken.

Redner: Dr. Carl Theodor Rehbein, Jurist aus Frankfurt:

„Meine Herren, wir stehen an der Schwelle eines neuen Deutschlands – nicht durch Gewalt, sondern durch Gesetz. Wir wollen ein einiges Reich mit einer Verfassung, die Freiheit und Ordnung verbindet. Der preußische König soll Kaiser sein, aber getragen vom Willen des Volkes. Nur so kann Einheit gelingen, ohne das Vaterland zu zerreißen.”

Gegenüber standen die entschiedeneren Linken, wie die Deutschkatholiken und die Donnersberger, die eine Republik forderten. Viele von ihnen hatten sich von den schleppenden Fortschritten der Nationalversammlung enttäuscht abgewandt. Sie glaubten nicht mehr an einen Kompromiss mit den Fürsten. In ihren Reden hallten Pathos, Zorn und der Wille zur radikalen Umgestaltung.

Württemberger Hof (Linksliberale), Redner: Ludwig Fischer, Lehrer aus Stuttgart:

„Freiheit ist kein Almosen der Fürsten – sie ist das Recht des Volkes! Wir verlangen Pressefreiheit, ein allgemeines Wahlrecht und den Bruch mit den alten Standesprivilegien. Die Einheit Deutschlands darf nicht unter monarchischem Vorbehalt stehen, sondern muss auf der Souveränität des Volkes beruhen.”

Donnersberg-Fraktion (Demokratische Linke), Redner: Jakob Bauer, Schreinermeister und Republikaner aus Mainz:

„Kein Kaiser, keine Krone, keine halben Lösungen! Das Volk ist der wahre Souverän. Wir brauchen keine Herren mehr, sondern eine deutsche Republik! Alle Macht muss vom Volk ausgehen – in Räten, in Wahlen, in Wahrheit. Alles andere ist Verrat an der Revolution!”

Zentrum (Unentschlossene, gemischte Gruppe), Redner: Pastor Friedrich Eberlein aus Erfurt:

„Wir haben hier das große Werk begonnen, das Vaterland zu einen. Doch zwischen Thron und Barrikade dürfen wir nicht zerrieben werden. Suchen wir den Ausgleich – zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen Volk und Fürst, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir schulden es dem deutschen Volk.”

Auf der anderen Seite hielten sich die Konservativen, meist Vertreter der alten Eliten, Adlige und hohe Beamte. Sie misstrauten den Ideen der Revolution und wollten die Rechte der Fürsten wahren, notfalls mit Waffengewalt. Ihnen war ein starker monarchischer Bund lieber als ein einheitlicher Volksstaat.

Konservative Rechte, Redner: Freiherr von Altenburg, königlicher Beamter aus Berlin:

„Meine Herren, Sie verkennen die Gefahr. Deutschland braucht keine Experimente, sondern Stabilität. Die Fürsten haben dieses Reich aufgebaut, und sie sind es, die seine Ordnung bewahren. Die Krone ist nicht Spielball revolutionärer Träume. Achtet das Erbe – oder ihr zerstört es!

An jenem denkwürdigen Tag im März, als die Versammlung über die Kaiserkrone abstimmte, herrschte eine Spannung, wie sie selbst die Mauern der ehrwürdigen Kirche zu spüren schienen. Man wusste: Jetzt wird Geschichte geschrieben. Als der Name Friedrich Wilhelms IV. fiel, erhob sich im Casino ein Raunen. Jahn, der einst mit dem Schwert gegen Napoleon gefochten hatte, sah seine Hand heben – für die Einheit, für die Krone, für die Zukunft Deutschlands. Es war ein Moment der Hoffnung. Die Mehrheit stimmte zu. Doch in der Feier schwang Unsicherheit. Würde der preußische König die Krone aus der Hand des Volkes annehmen? Oder war das große Werk bereits verloren, ehe es begonnen hatte? Die Gesichter im Saal zeigten alles: Jubel, Zweifel, Sorge – und in den Augen des alten Turnvaters glänzte ein stiller Stolz. Nicht, weil alles gewonnen war. Sondern weil endlich ein Versuch gemacht wurde.

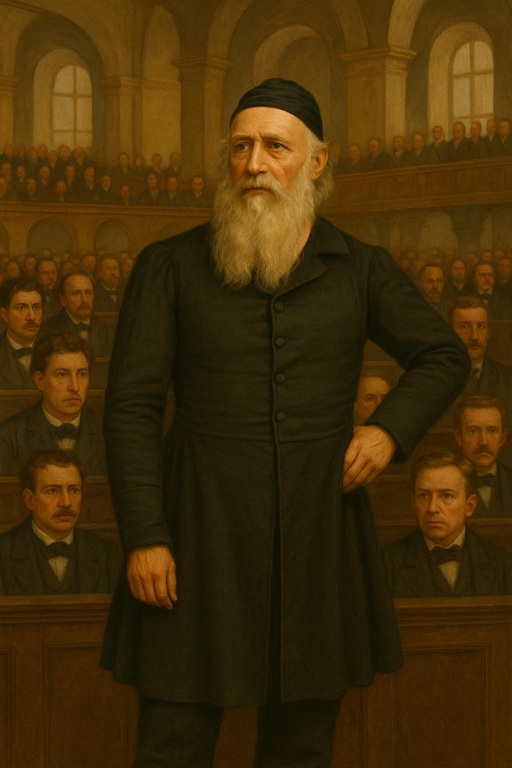

10. Das Erbe des Turnvaters

(Quelle: MOdmate, Freyburgjahn, unverändert, CC BY-SA 3.0 )

Als Friedrich Ludwig Jahn im Jahr 1852 starb, war das Deutschland, das er einst zu formen hoffte, noch immer ein Flickenteppich aus Fürstentümern und Kleinstaaten. Doch sein Vermächtnis lebte weiter – nicht in Palästen oder Parlamenten, sondern auf den Wiesen, in den Hallen und Herzen der deutschen Jugend. Der Gedanke des Turnens, den er mit Kraft und Überzeugung in die Welt getragen hatte, war längst zu einer Bewegung geworden, die tief in das bürgerliche Selbstverständnis eingedrungen war. In den Jahren nach seinem Tod bildeten sich zahlreiche Turnvereine in allen Teilen des Landes. Was einst auf Berliner Hasenheiden mit freiem Spiel und nationalem Geist begann, wurde nun institutionalisiert. Die Turnbünde entstanden als regionale Zusammenschlüsse, in denen Turnplätze gebaut, Turnfeste veranstaltet und ein regelrechter „Turngeist” gepflegt wurde. Besonders in Süddeutschland, wo die bürgerliche Freiheitsbewegung stark war, entwickelte sich das Turnen zu einer kulturellen Kraft. Die Deutsche Turnerschaft, gegründet 1868, war der erste Versuch, die verstreuten Vereine in einem Dachverband zu vereinen. Hier wurde Jahns Ideal vom „freien, kräftigen, sittlichen Mann” weiterentwickelt – doch zunehmend auch diszipliniert und reglementiert. Wo Jahn einst Barfußturnen und nationale Begeisterung predigte, trugen Turner nun Uniformen, führten Protokolle und hielten Statuten ein. Mit der Reichsgründung 1871 wurden viele der ursprünglich freiheitlich-demokratischen Züge des Turnwesens vom aufkommenden Staatsnationalismus absorbiert. Turnen wurde zur Ertüchtigung im Dienst des Vaterlandes – in den Schulen, in der Armee, später auch in der Jugendpolitik des Kaiserreichs. Jahn war nun offizieller Nationalheld, seine Worte wurden zitiert, seine Denkmäler errichtet – doch sein kritischer, widerständiger Geist wurde dabei oft geglättet. Dennoch: In jeder Reckstange, in jedem Sprung auf der Matte lebte ein Stück seines Gedankens fort. Besonders in den Jahren der Weimarer Republik besannen sich viele Turner wieder auf das politische Erbe des Turnvaters: auf die Idee der Selbstbestimmung, der Volksbildung und der körperlich-geistigen Einheit. Heute erinnern Turnvereine, Denkmäler und Straßennamen an ihn – aber sein eigentliches Erbe lebt nicht aus Stein und Bronze, sondern im Bewusstsein, dass Bildung und Freiheit nicht voneinander zu trennen sind. Friedrich Ludwig Jahn war mehr als ein Mann mit Bart und Mütze – er war ein Symbol für das Streben nach einem freien, geeinten und selbstbewussten Deutschland. Ein Erbe, das nicht nur in der Vergangenheit ruht – sondern immer wieder neu errungen werden muss.