Hildegard von Bingen

1. Ein eigener Weg

Die Sonne steht hoch, ihre Strahlen sind hart. Der Garten des Klosters liegt in stillem Glanz, zwischen Kräuterbeeten, schmalen Pfaden und frisch umgegrabener Erde. Eine junge Nonne kniet im harten Boden, die Hände schmutzig, die Finger wund vom Zupfen und Graben. Der Geruch von Salbei, Thymian und Erde mischt sich mit Schweiß. Jeder Zug am Unkraut, jede Bewegung ist schwer, und doch erfüllt sie die Arbeit mit einem stillen Ernst. Sie heißt Hildegard. Ihr Körper ist schwach, ihre Augen oft müde, doch in ihrem Inneren tobt ein Feuer. Seit ihrer frühesten Kindheit sieht sie Dinge, die niemand sonst sieht. Farben, die kein Maler kennt, Stimmen, die keine Nonne im Chor erhebt, Gestalten aus Licht, die sie durchschauern lassen. Hildegard schweigt darüber, hält es zurück wie einen verbotenen Schatz. Sie fürchtet, niemand würde ihr glauben. Vielleicht würde man sie verlachen oder gar bestrafen. Und doch weiß sie: Diese Bilder sind mehr als Träume. Sie sind Wahrheit, eine Wahrheit, die sich in ihr niederlässt wie ein Same, der wächst. Oft weint sie nachts, weil sie nicht weiß, ob sie dieser Last gewachsen ist. Aber immer wieder klingt eine Stimme in ihr, die sie nicht zum Schweigen bringen kann: „Sage, was du siehst. Verbirg es nicht. Es ist nicht dein, es ist mein Wort.” Jahre vergehen. Hildegard bleibt im Kloster, gehorcht, betet, arbeitet, lernt. Doch die Visionen nehmen nicht ab, im Gegenteil, sie werden mächtiger. Schließlich wagt sie den Schritt, ihre innere Welt aufzuschreiben. Zitternd führt sie die Feder, und aus ihrem Herzblut entstehen Worte, die sich zu Bildern fügen, Worte, die so fremd und doch so wahr klingen, dass selbst Gelehrte stutzen. Erst heimlich, dann öffentlich trägt sie ihre Offenbarungen vor. Und die Welt hört ihr zu. Die Männer, die Bischöfe und Äbte, haben nicht damit gerechnet, dass eine Frau mit solcher Kraft sprechen könnte. Doch Hildegard ist nicht zu überhören. Sie schreibt ein Buch nach dem anderen, sie komponiert Gesänge, die den Himmel in Töne fassen, sie spricht von Heilkräutern, von Sternen, von den verborgenen Kräften der Schöpfung. Sie predigt in Städten, ihre Worte dringen in die Paläste von Kaisern, erreichen sogar den Papst. Ihre Durchsetzungskraft ist ungewöhnlich: Sie wagt, den Mächtigen ins Gesicht zu sagen, wenn sie von Gott abgefallen sind. Und sie findet Gehör – nicht, weil sie laut ist, sondern weil ihre Wahrheit eine Klarheit besitzt, die niemand so einfach abweisen kann. Doch Hildegard lebt nicht für sich allein. Sie braucht Gemeinschaft, und sie schafft Gemeinschaft. Im Kloster Rupertsberg, das sie gründet, entsteht ein Ort des Lernens, Singens und Heilens. Dort leitet sie ihre Schwestern mit fester, aber mütterlicher Hand. Gemeinschaft ist für sie kein bloßes Nebeneinander, sondern ein lebendiger Bund, getragen von Musik, Gebet und gegenseitiger Verantwortung. Auch ihre Briefe – Hunderte über ganz Europa verstreut – sind ein Teil dieser Gemeinschaft, ein geistiges Netz, das sie mit Fürsten, Gelehrten, Theologen und einfachen Gläubigen verbindet. Hildegards Leben ist ein Strom, gespeist aus drei Quellen: Sie entdeckt ihre persönliche Wahrheit, die sie in Visionen empfängt. Sie entwickelt die Durchsetzungskraft, diese Wahrheit gegen Widerstände in die Welt zu tragen. Und sie baut Gemeinschaften, die diese Wahrheit lebendig halten. Es ist ein Weg, der im stillen Inneren einer jungen Nonne beginnt und hinausführt in die Geschichte einer ganzen Epoche. Und noch Jahrhunderte später hallt er nach – in ihren Büchern, in ihrer Musik, in den Stimmen all jener, die sich von ihrer Wahrheit berühren lassen.

2. Persönlich gefundene Wahrheit

Es beginnt lange vor dem Disibodenberg. Schon als kleines Kind, kaum fünf Jahre alt, sieht Hildegard Dinge, die niemand anderes sieht. Wenn sie in den Feldern ihrer Heimat läuft, scheint das Grün der Wiesen heller, die Bäume schimmern, als wären sie von innen erleuchtet. Oft legt sie sich ins Gras und schließt die Augen, und dann erscheinen Gestalten aus Licht, die sie mehr erschrecken als trösten. „Ich habe ein Sehen, das nicht von mir ist”, flüstert sie einmal zu ihrer Mutter, die sie liebevoll in den Arm nimmt und nur den Kopf schüttelt. „Das Kind ist zart und kränklich”, sagen die Erwachsenen. „Sie träumt den ganzen Tag. Sie scheint nicht von dieser Welt zu sein”. Als sie mit acht Jahren von ihren Eltern zum Kloster gebracht wird, beginnt ein neuer Abschnitt. Zusammen mit Jutta von Sponheim lebt sie in der klösterlichen Klausur des Disibodenbergs, einer abgeschiedenen Anlage am Zusammenfluss von Nahe und Glan. Mauern umschließen den Garten, die Kirche erhebt sich schlicht, aber ehrfurchtgebietend, und der Alltag ist streng geregelt: Gebet, Lesung, Arbeit. Die Tage verlaufen in Stille. Hildegard kniet im Chor, singt die Psalmen mit den anderen Schwestern, lernt das harte Maß des klösterlichen Lebens kennen. Und doch: Während die Stimmen der Nonnen durch den Kirchenraum hallen, sieht sie Lichter über den Häuptern flammen, als schwebten farbige Strahlen durch den Raum. Sie hört Worte, die nicht auf den Seiten der Psalmen stehen, sondern direkt in ihr Herz dringen. Oft wagt sie nicht, hinzuschauen, aus Angst, ihre Mitschwestern könnten bemerken, wie anders sie die Welt sieht. Aber es ist unmöglich, sich dem zu entziehen. Selbst wenn sie im Garten arbeitet, die Hände voller Erde, erscheinen ihr Bilder – von einem riesigen Kreis, von einem Menschen, der Himmel und Erde in sich trägt, von einer Kirche, die strahlt wie eine Braut im Licht. Diese Erfahrungen sind für das junge Mädchen keine reine Freude. Immer wieder quält sie der Gedanke: „Vielleicht ist es nur Einbildung. Vielleicht betrügt mich der Teufel.” Manchmal liegt sie nachts in ihrer Zelle und weint still, den Blick an die Holzdecke geheftet. „Herr,” flüstert sie, „nimm es von mir, wenn es nicht von dir kommt. Ich will dir dienen, aber ich fürchte mich.” Nur Jutta, ihre geistliche Lehrerin, weiß von diesen Kämpfen. Eines Abends, als die Kerzen im Oratorium schon fast heruntergebrannt sind, vertraut Hildegard ihr an: „Ich sehe Lichter, Jutta. Stimmen reden mit mir, Worte, die ich nicht verstehe. Ich fürchte, dass ich fehlgehe. Wie kann ich die Geister unterscheiden, dass ich nicht dem Versucher erliege?” Jutta legt ihr die Hand auf die Schulter. „Kind, wenn es von Gott ist, dann wird es dich aufbauen, nicht zerstören. Die Art der Frucht zeigt das Wesen des Geistes. Matthäus Kapitel 7 sagt: ‚an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.‘ Wenn es vom Herrn kommt, darfst du es nicht für dich behalten.” „Aber ich bin nur schwach und ungelehrt. Wer soll mir glauben?” „Nicht du musst groß sein, Hildegard. Es ist Gott, der groß ist. Er spricht durch wen er will. Lies das alte Testament. So viele Propheten. So viele Gaben des heiligen Geistes.” Mit 15 Jahren legt Hildegard die heiligen Gelübde ab und wird Benediktinerin. So vergeht die Zeit. Nach dem Tode der Klausnerin Jutta von Sponheim wird Hildegard im Alter von 38 Jahren einstimmig zur geistlichen Mutter des sich in der Entwicklung befindenden Frauenklosters gewählt.

3. Hildegard schreibt an Bernhard von Clairvaux

Als Hildegard älter wird und die Visionen zunehmen, wendet sie sich an geistliche Autoritäten. Sie schreibt an Bernhard von Clairvaux, den berühmten Zisterzienserabt aus Burgund, und schildert ihm ihre inneren Bilder. An den ehrwürdigen Vater Bernhard, den treuen Knecht Christi, von der geringen Magd Hildegard, die in Schwachheit und Unwissenheit lebt. Heil und Segen in dem, der ist. Seit meiner Kindheit, ehrwürdiger Vater, legt Gott eine Last auf mich, die ich kaum zu tragen vermag. Schon in zarten Jahren öffnete sich vor mir ein Licht, das nicht von dieser Welt stammt, und Stimmen sprachen Worte, die mein Herz durchdrangen. Doch weil ich ein schwaches und unwissendes Weib bin, fürchte ich, dass ich in Täuschung gerate, oder dass mein Herz von Stolz irregeführt wird. Ich habe lange geschwiegen, das mir Gezeigte verborgen gehalten, ja es verachtet in der Angst, dass es nicht rein sei. Aber je mehr ich schwieg, desto heftiger drängte es in mir. Nun bin ich gezwungen, niederzuschreiben, was ich sehe und höre. Doch oft stockt mir die Hand, denn mein Herz fragt: „Wer bist du, dass du solches redest? Was, wenn du dich irrst?” Darum wende ich mich an dich, Vater, als an den Lehrer, der in der Kirche Gottes leuchtet. Ich bitte dich, prüfe mich in der Wahrheit. Ist es erlaubt, dass ich, ein ungelehrtes Weib, solches offenbare? Oder soll ich schweigen und nur in der Verborgenheit mein Herz prüfen? Weise mich, wie ich gehen soll, damit ich nicht vom Weg abkomme. Denn mein Herz bebt zwischen Furcht und Gehorsam. Der Herr sei mit dir, du treuer Diener seiner Wahrheit. In Demut, Hildegard, Magd der Kirche auf dem Disibodenberg Bernhards Antwort An die geliebte Schwester in Christus, Hildegard,von dem geringen Diener Gottes, Bernhard. Friede und Licht von dem, der Herzen prüft. Dein Brief hat mich erreicht, Tochter, und ich habe ihn mit Bewegung gelesen. Ich erkenne darin nicht den Stolz, sondern die Demut einer Seele, die vom Herrn berührt ist. Fürchte nicht, dass du durch deine Schwachheit getäuscht wirst. Der Herr wählt oft, was gering ist vor den Augen der Welt, um das Große zu beschämen. Wenn du das Licht siehst und Worte hörst, so prüfe stets, ob sie dich zur Demut, zum Gehorsam, zur Liebe führen. Was dich in Stolz oder Eigenruhm führt, verwerfe. Was dich aber zur Ehre Gottes erhebt, darfst du nicht verschweigen. Denn Schweigen, wenn Gott sprechen will, ist auch ein Ungehorsam. Du fragst, ob du schreiben und reden darfst. Ich sage dir: Wenn der Herr dich dazu treibt, so schreibe. Nicht aus dir selbst, sondern in seinem Namen. Denn Gott spricht, durch wen er will, auch durch die Geringen. So gehe deinen Weg in Demut und im Gehorsam zur Kirche. Suche stets den Rat deiner Oberen, und halte dein Herz rein im Gebet. Fürchte nicht deine Schwachheit. Sie ist das Gefäß, in das der Herr seine Kraft gießt. Der Friede Christi sei mit dir, Bernhard von Clairvaux

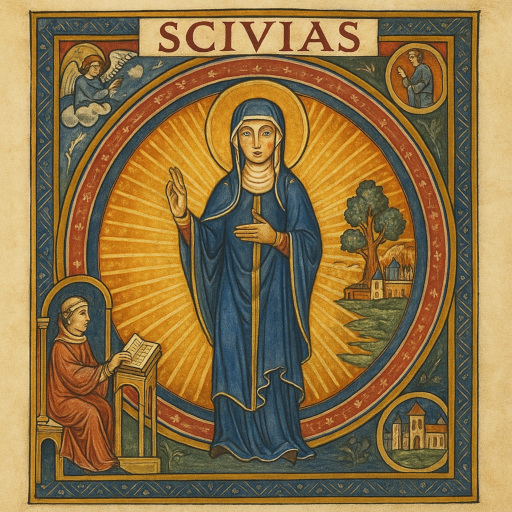

4. Liber Scivias, wisse die Wege

Hildegard schreibt: Die Nächte auf dem Disibodenberg sind still. Nur das Rauschen des Windes in den Bäumen und das leise Klopfen der Tropfen an den Fenstern dringen in die Zellen der Schwestern. Hildegard kniet in ihrem Oratorium. Ihre Hände ruhen im Schoß, ihr Blick ist nach innen gerichtet. Plötzlich bricht es wieder auf, das Licht. Es ist kein Licht, das die Sonne oder Kerzen hervorbringen könnten. Es ist stärker, klarer, es durchdringt sie, ohne sie zu blenden. Hildegard beschreibt es später als „den Schatten des lebendigen Lichtes”. In ihm sieht sie Bilder, die sich in ihr Herz einprägen wie ein Siegel in weiches Wachs. Vor ihren Augen entfaltet sich ein gewaltiger Kreis, gefüllt mit Feuer, Wind und Wasser. Darin bewegt sich die Erde, klein, zerbrechlich, und doch getragen von der göttlichen Ordnung. Hildegard sieht, wie das Ganze zusammengehört: die Elemente, die Gestirne, die Engel, die Menschen. Alles ist verbunden, alles folgt einer Harmonie, die der Schöpfer gesetzt hat. Sie erschrickt über die Größe des Bildes, und doch fühlt sie Frieden, denn sie erkennt: „So hat Gott die Welt gefügt.” Ein anderes Mal sieht sie eine Gestalt, den Menschen, hineingespannt zwischen Himmel und Erde. Arme und Beine ausgestreckt, der Körper im Kreis, das Haupt im Glanz des Lichtes. Der Mensch ist klein und schwach, doch zugleich Krone der Schöpfung, von Gott berufen, Hüter und Mittler zu sein. Hildegard weint, als sie das sieht, denn sie erkennt in diesem Bild nicht nur Würde, sondern auch Verantwortung und sich selbst: Der Mensch kann das Gleichgewicht der Schöpfung zerstören, oder erhalten. In einer weiteren Vision erscheint die Kirche selbst als Frauengestalt, leuchtend gekleidet, mit einer Krone aus Sternen. Sie strahlt, doch ihr Kleid ist an manchen Stellen zerrissen und blutig. Hildegard versteht: Die Kirche ist herrlich in ihrem Ursprung, aber verwundet durch die Sünden ihrer Glieder. Diese Vision drängt sie, zu schreiben, zu mahnen, zu predigen. Sie will die Menschen erinnern, dass die Kirche Braut Christi ist und dass ihre Reinheit gepflegt werden muss. Als Hildegard diese Bilder zu Papier bringt, zittert sie oft vor Furcht. „Wer bin ich, dass ich solches schreibe?”, fragt sie sich. Doch immer wieder klingt die Stimme des Lichts in ihr: „Schreibe, was du siehst, und sage es.” So entsteht ihr großes Werk Scivias – „Wisse die Wege”. Es umfasst 26 Visionen, in denen sie den göttlichen Heilsplan auslegt: Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Jede Vision wird begleitet von Bildern, die ihre Mitschwestern als Miniaturen malen: Kreise, Flammen, Gestalten, die in Farben leuchten. Dazu komponiert Hildegard Lieder, deren Melodien wie klingende Spiegel ihrer inneren Welt wirken. Wort, Bild und Musik verschmelzen, sodass ihre Wahrheit nicht nur gelesen, sondern auch gesehen und gehört werden kann. Ihr Werk wird in den Jahren 1147/1148 zur päpstlichen Synode nach Trier gebracht, wo Papst Eugen III. anwesend ist. Dort wird es öffentlich vorgelesen. Viele sind bewegt, manche erschüttert. Dass eine Frau solche Worte hervorbringt, ist für viele unbegreiflich und doch erkennen sie darin die Stimme Gottes. Von nun an gilt Hildegard nicht mehr als ängstliche Nonne, sondern als Prophetin, die in Visionen die Wege Gottes verkündet. Durch eine vom Papst eingesetzte Kommission wird die Sehergabe der Hildegard geprüft und bestätigt. Als Konsequenz erkennt Papst Eugen der Dritte offiziell die Sehergabe an und ermutigt sie zur Weiterführung ihres großen Werkes. Mit dieser Bestätigung von der höchsten kirchlichen Seite wird die Magistra Hildegard aus der Abgeschiedenheit der Klosterzelle mitten auf die Bühne der Welt gestellt.

Lied: O lumen veritatis (O Licht der Wahrheit)

1. Strophe

O Licht der Wahrheit, strahlend rein,

Du brichst hervor aus Nacht und Pein.

Dein Glanz erfüllt die weite Welt,

Dein Wort, das alles Leben hält.

Kehrvers

Komm, o Feuer, heilig, klar,

führe uns, wo Gott uns war.

In Dir erblüht die Schöpfung neu,

Geist der Liebe, ewig treu.

2. Strophe

Die Erde singt, der Himmel klingt,

das Herz in Deinen Lobgesang sich schwingt.

Die Seele atmet Deinen Hauch,

Du bist der Ursprung, Strom und Brauch.

Kehrvers

Komm, o Feuer, heilig, klar,

führe uns, wo Gott uns war.

In Dir erblüht die Schöpfung neu,

Geist der Liebe, ewig treu.

3. Strophe

Du Quelle, die den Durst stillt,

Du Hand, die uns in Treue hält.

In Dir erkennt das Herz den Sinn,

den Weg, die Wahrheit, Ursprung, Ziel.

Kehrvers

Komm, o Feuer, heilig, klar,

führe uns, wo Gott uns war.

In Dir erblüht die Schöpfung neu,

Geist der Liebe, ewig treu.

5. Der Rupertsberg

Das Jahr 1150 bringt für Hildegard eine Wende. Mit einigen Schwestern verlässt sie den Disibodenberg, den Ort ihrer Kindheit und ihrer ersten Visionen. Sie folgt einem inneren Auftrag: auf dem Rupertsberg, nahe der Stadt Bingen, soll ein neues Kloster entstehen. Der Weg ist beschwerlich, die Widerstände sind groß, viele geistige Würdenträger wollen die Nonnen nicht ziehen lassen. Doch Hildegard setzt sich durch. Mit fester Stimme spricht sie, dass dies Gottes Wille sei, und am Ende fügt man sich. So beginnen die Arbeiten am neuen Kloster, an einem steilen Felsen über dem Rhein. Die Schwestern tragen bei, was sie können. Die Herren der umliegenden Orte weisen Hilfe an. Die Mauern wachsen, und bald erhebt sich eine Kirche, schlicht, aber voller Licht. Das Leben dort folgt dem Rhythmus von Gebet, Arbeit und Gesang, doch eine besondere Wärme erfüllt die Gemeinschaft: Hildegard legt Wert darauf, dass jede Schwester ihre Gaben entfalten kann, in Musik, in der Heilkunde, im Schreiben, im Arbeiten im Garten. Mit den Jahren wächst die Zahl der Nonnen. Viele junge Frauen suchen den Rupertsberg, weil sie von Hildegards Ruhm gehört haben. Hier finden sie nicht nur Strenge, sondern auch eine geistige Heimat, in der ihre Stimmen zählen. Hildegard leitet sie mit Strenge und Zuneigung zugleich. Sie ermahnt, wenn jemand nachlässig wird, doch sie tröstet auch, wenn eine Schwester verzagt. Bald bleibt der Ruhm des Klosters nicht mehr auf die Mauern beschränkt. Händler, Pilger, Fürsten und einfache Bauern hören von der Prophetin am Rhein. Briefe erreichen sie aus fernen Gegenden, Boten bringen Bitten um Rat. Menschen kommen mit Fragen nach Heilung, nach Trost, nach Weisung für ihr Leben. Eines Tages kommt eine Frau aus Mainz zum Kloster. Sie ist von Trauer gebeugt, denn ihr Mann ist gestorben, und ihre Kinder liegen in Krankheit. Mit zitternden Händen hält sie Hildegard einen kleinen Korb mit Brot und Äpfeln hin, ein Dankgeschenk, ehe sie überhaupt ein Wort gesagt hat. „Mutter Hildegard,” sagt sie, „man sagt, Ihr kennt die Geheimnisse der Heilung. Könnt Ihr meinen Kindern helfen?” Hildegard nimmt sie sanft bei der Hand und führt sie in den Kräutergarten. Zwischen Salbei, Fenchel und Wermut bleibt sie stehen. „Gott hat die Schöpfung reich gemacht”, sagt sie, „in jeder Pflanze ruht eine Kraft, die, wenn recht gebraucht, den Menschen heilt. Doch die größte Heilung kommt nicht nur von Kräutern, sondern von einem Herz, das Vertrauen findet.” Sie mischt für die Kinder einen Trank aus Fenchel und Honig, spricht Gebete über sie und gibt der Mutter Anweisung, wie sie die Kräuter anwenden soll. Doch bevor die Frau geht, schaut Hildegard ihr tief in die Augen: „Vergiss nicht: Der Leib ist schwach, wenn die Seele verzweifelt. Stärke deine Hoffnung, so wie du den Körper stärkst.” Die Frau fällt auf die Knie, Tränen laufen über ihr Gesicht. „Ihr habt mir mehr gegeben als Arznei. Ihr habt mir Mut geschenkt.” Solche Begegnungen wiederholen sich unzählige Male. Manche kommen krank, andere verzweifelt, wieder andere voller Fragen nach der Welt und Gott. Hildegard wird zu einer Ratgeberin für viele, nicht nur für die Armen, sondern auch für Bischöfe, Kaiser und sogar Päpste. Im Jahre 1163 in Ingelheim ersucht sogar Kaiser Barbarossa Hildegard um Rat. Er, der Mitteleuropa zum ersten Mal einigte, fragt eine Nonne um Rat, nicht einmal. Es entstand ein Briefwechsel: Hildegard schrieb in ihrem ersten Brief an Friedrich im Stil der religiösen Fürstenspiegel: Er solle sorgsam schauen, barmherzig sein, gerecht, dem Teufel tapfer widerstehen, Habsucht abwerfen und Enthaltsamkeit wählen. Es folgt der Barbarossa-Brief Friedrichs an Hildegard. Friedrich bestätigt, dass ihre Prophezeiungen eingetroffen seien, er sich aber weiterhin für die Ehre des Reiches abmühen werde. Er bittet um ihre und ihrer Schwestern Gebete für ihn und sichert ihr unparteiische Unterstützung ihrer Anliegen zu. Das zweite Schreiben Hildegards an Friedrich war ein Dank für die Schutz-Urkunde von 1163. An lange, mit vielen Bibelzitaten untermauerte Aufforderungen zum rechten Verhalten wird schließlich die Zusicherung gefügt: „Und wisse, daß ich Gott aus ganzem Herzen bitten werde, er möge dich trösten durch einen ihm wohlgefälligen Erben und wunderbar an dir seine Barmherzigkeit erweisen, damit du durch ein gutes und gerechtes Leben in dieser Zeitlichkeit verdienst, nach dem Tod von ihm hinübergeführt zu werden in die ewigen Freuden.” Fünf Briefe, ein kaiserliches Privileg und der Eintrag für Barbarossas Frau, Kaiserin Beatrix, im Totenbuch des Hildegard-Klosters sind die erhaltenen Belege. Auch davon handeln Hildegards Visionen, deren Appelle an den Kaiser Friedrich zur Übernahme heilsgeschichtlicher Verantwortung als „Endzeitkaiser” damit an eine Tradition anschließen, die in der Geschichte Europas seit der Spätantike bekannt ist, und die sich bis heute aktuelle Projektionsflächen sucht: Es ist die Erzählung von der Sibylle, die den Weltenherrscher prophezeit, der überall für die Ausbreitung des Christentums sorgen wird, und die durch frühe Holzschnitte, Drucke und grafischen Reproduktionen in der Ausstellung dokumentiert ist. In diesem Zusammenhang erscheint auch die Frage nach den Beziehungen Hildegards zur Kaiserin Beatrix von Burgund (etwa 1140-1184) in ganz neuem Licht. Denn zu den „klassischen” Weissagungen der Sibylle gehört schon seit Vergils Zeiten auch die Ankündigung eines ganz besonderen Kindes, und der Kaiser und die Kaiserin warteten Anno 1163 noch immer sehnlichst auf Nachwuchs zur Sicherung der Dynastie. Ihre Ehe war schon 1156 geschlossen worden. Das Wunder geschah etwa ein Jahr später mit der Geburt von Friedrich, dem Herzog von Schwaben. Es geschah wieder ein Jahr später mit Heinrich VI. Später König von Sizilien. Und wieder 1167 mit Friedrich VI., Herzog von Schwaben. Wieder und wieder. Beatrix erhielt „stolze” elf Kinder! Acht Söhne und drei Töchter. Hildegard hatte Briefwechsel mit König Konrad III., Herzog Welf VI., Königin Bertha von Griechenland, Irene von Byzanz sowie König Heinrich II. von England und Königin Eleonore von England. Durch ihr gesegnetes Alter konnte Hildegard Kontakt zu nicht weniger als vier Päpsten aufbauen: Eugen III., Anastasius IV., Hadrian IV., und Alexander III. Doch im Zentrum blieb für sie die Gemeinschaft des Rupertsbergs, die Schwestern, die sie leitete, und das geistige Feuer, das sie alle verband. Von hier aus leuchtete Hildegards Stimme hinaus in die Welt.

6. Die Reise nach Schwaben

Die Wege waren staubig und beschwerlich, doch Hildegard von Bingen ließ sich von der Mühsal nicht beirren. Schon seit Jahren drängte es sie, nicht nur in den Mauern ihres Klosters zu sprechen und zu schreiben, sondern hinauszugehen, das Volk, die Geistlichen und die Mächtigen direkt zu erreichen. Nun, in ihrem hohen Alter, saß sie auf einem grauen Maultier, den Blick fest nach vorn gerichtet. Neben ihr schritten Mönche und Schwestern, die ihr vertrauten und ihr Wort hinaus in die Welt tragen wollten. Die Menschen in den Dörfern und Städten Schwabens kannten ihren Namen bereits. Man nannte sie die „Seherin vom Rhein”, die Frau, die von Visionen ergriffen war und heilkundiges Wissen mit göttlicher Einsicht verband. Wenn Hildegard ein Dorf betrat, strömten die Menschen herbei. Manche voller Hoffnung, andere voller Skepsis. Sie sprach mit klarer Stimme, ohne Angst vor Widerspruch. Der Regen hatte gerade aufgehört. Feuchte Erde dampfte zwischen den Kräuterbeeten des Klosters Rupertsberg, und der Wind spielte mit den langen Halmen des Wermuts. Zwei junge Frauen saßen auf einer niedrigen Steinmauer, die Hände in den Schoß gelegt, die Augen in den Himmel gerichtet. „Manchmal”, begann Almut leise, „manchmal glaube ich, dass die alten Frauen im Wald mehr wissen, als die Gelehrten. Sie sprechen mit den Bäumen, sie kennen die Sprache der Kräuter. Man sagt, sie können Wunden schließen, Träume deuten – ja sogar den Tod aufhalten.” Ihre Freundin Gertrud schüttelte den Kopf, halb bewundernd, halb besorgt. „Du meinst die Hexen, nicht wahr? Die, vor denen man sich in Acht nehmen soll?” Almut lächelte. „Hexen? Oder nur Frauen, die mehr verstehen, als Männer begreifen können. Vielleicht sind sie einfach näher an der Natur, näher an dem, was Gott verborgen hat.” Gertrud blickte hinüber zu den Mauern des Skriptoriums, wo hinter einem geöffneten Fenster Kerzenlicht flackerte. Eine Gestalt war zu sehen – in weißem Habit, den Blick auf ein Pergament gerichtet. „Und was ist mit Hildegard?”, fragte sie. „Sie versteht doch auch die Sprache der Kräuter. Und die der Sterne. Und die der Seele. Aber niemand nennt sie Hexe.” Almut schwieg kurz. Der Name Hildegard klang wie ein fernes Glöckchen, das man nicht überhören konnte. Gertrud fuhr fort, mit jener festen Stimme, die sie manchmal selbst überraschte: „Bei ihr ist das Wissen kein heimliches Feuer, das im Verborgenen glimmt. Es ist ein Licht, das wärmt. Sie sagt, alles was wächst und lebt, hat eine himmlische Kraft. Viriditas, nennt sie das – die Grünkraft Gottes. Und wenn sie singt, dann klingt es, als würde die Erde selbst atmen.” „Aber was unterscheidet sie dann von den anderen Frauen?”, fragte Almut zögerlich. Gertrud sah sie an, ernst und milde zugleich. „Vielleicht das Vertrauen. Die Hexen suchen nach Macht – Hildegard sucht nach Ordnung. Bei ihr weiß man, dass das Wissen nicht verführt, sondern heilt. Sie spricht von Visionen, ja, aber sie gehorcht keinem dunklen Ruf. Sie steht unter Gott, nicht über ihm.” Ein Windstoß trug den Duft von Salbei und Thymian zu ihnen herüber. Aus dem Fenster drang nun Gesang, sanft und fremd zugleich, als wäre er älter als die Mauern selbst. Almut hörte zu, die Finger in den Stoff ihres Mantels gekrallt. „Vielleicht, flüsterte sie, braucht die Welt beides – die, die im Dunkeln suchen, und die, die das Licht halten.” Gertrud nickte. „Ja, aber ich bleibe lieber dort, wo das Licht mich nicht blendet.” Dann saßen sie schweigend nebeneinander, während Hildegards Gesang über den Fluss wehte und der Abend langsam golden wurde. „Der Mensch ist wie die Schöpfung selbst”, predigte sie auf einem Marktplatz. „Er ist aus Erde geformt, und in ihm leuchtet das Feuer des Geistes. Doch wehe dem, der dieses Licht verachtet, der die Schöpfung zerstört und den Geringen entrechtet.” Bauern hörten ihr zu, die unter der Last der Abgaben ächzten. Frauen lauschten, weil sie spürten, dass diese Äbtissin ihnen eine Würde zusprach, die sonst selten jemand erwähnte. Und auch Kleriker standen im Hintergrund, manche mit gefalteten Händen, andere mit zusammengekniffenen Lippen, denn Hildegard schonte niemanden in ihrer Rede. Nachts, wenn sie in einem Kloster oder in einer Herberge Rast fand, zog sie sich zurück, schrieb mit müden Händen Briefe an Bischöfe und Fürsten oder diktierte einem Schreiber ihre Gedanken. Sie wusste: Das gesprochene Wort verging, doch das geschriebene konnte Jahrhunderte überdauern. Die Reise nach Schwaben war mehr als ein Weg durch Täler und über Höhen. Sie war ein Zeichen dafür, dass das Wort einer Frau in jener Zeit Gewicht haben konnte. Hildegard ging nicht als Bittende, sondern als Mahnerin. Und selbst die, die ihr widersprachen, mussten ihr zugestehen: Sie sprach mit einer Autorität, die nicht von dieser Welt zu stammen schien. So zog sie weiter, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, begleitet von Gesängen, von Skepsis, von Staunen – und von einer Strahlkraft, die bis heute nachwirkt.

7. Hildegards Erbe

Hildegards Stimme verstummte nicht mit ihrem Tod im Jahr 1179. Schon bald nach ihrem Heimgang wurde sie in Bingen und Eibingen als Heilige verehrt. Ihre Schriften, Lieder und Heilkundebücher verbreiteten sich über Europa hinaus. Doch die offizielle Heiligsprechung zog sich über Jahrhunderte hin. Mehrfach wurde das Verfahren eröffnet, mehrfach blieb es unvollendet. Als sei Hildegards Geist zu groß, um ihn in die engen Bahnen eines römischen Prozesses zu fassen. Trotz der fehlenden päpstlichen Kanonisation wuchs die Verehrung. In Klöstern, in Kirchen, in den Herzen der Gläubigen lebte Hildegard als Heilige fort. Ihr Festtag, der 17. September, wurde in vielen Gegenden begangen, als sei die Kirche längst zu ihrem Urteil gekommen. Für die Menschen war klar: Diese Frau war von Gott berührt. Erst in der Neuzeit nahm Rom den Faden wieder auf. Im Jahr 2012 erhob Papst Benedikt XVI. Hildegard von Bingen offiziell in das Verzeichnis der Heiligen und kurz darauf geschah etwas noch Bedeutenderes: Er ernannte sie zur Kirchenlehrerin. Damit trat Hildegard in eine Reihe mit großen Gestalten wie Augustinus, Thomas von Aquin und Teresa von Ávila. Nur sehr wenige Frauen tragen diesen Titel, und er bedeutet: Ihre Lehre gilt der ganzen Kirche, ihre Stimme bleibt gültig über die Zeiten hinweg. Heute wird Hildegard nicht nur in der Kirche verehrt. Auch Menschen fern vom Glauben entdecken in ihr eine Prophetin der Ganzheit. Ihre Lehre von der Einheit von Körper, Seele und Natur inspiriert moderne Medizin und Ernährungslehre. Ihre Musik, von Chören weltweit aufgeführt, erfüllt Konzertsäle mit einem Klang, der zwischen Erde und Himmel schwebt. Ihre Visionen regen Theologen, Künstler und Philosophen an, über das Verhältnis von Mensch und Schöpfung neu nachzudenken. Rund um Bingen besteht heute nicht nur ein Kloster. Auch wenn das Kloster Rupertsberg, welches von Hildegard um 1150 gegründet wurde im Dreißigjährigen Krieg 1632 zerstört und später nicht wieder aufgebaut wurde. Das Kloster Disibodenberg ist heute eine Klosterruine. Das Kloster Eibingen bzw. die Abtei St. Hildegard gründete Hildegard 1165. Es wurde 1804 säkularisiert und 1904 neu gegründet und in neuromanischem Stil errichtet. Der Klosterkomplex mit der dreischiffigen Basilika und markantem Vierungsturm, umfangreichen Klausurgebäuden, Kapitelsaal, Refektorium und Gästehaus ist weithin sichtbar. Außerdem besteht das Kloster Eberbach, heute eine Zisterzienserabtei, jedoch früher ein Kloster der Zisterzienser, also Hildegards Orden. Es ist bekannt als gut erhaltenes mittelalterliches Kloster und als Filmkulisse z. B. Für den Klassiker „Der Name der Rose”. Auch hier besteht eine dreischiffige Basilika (1120–1186), jedoch ohne Turm. Auch die Klausur mit Kreuzgang und umfangreichen Wirtschaftsgebäuden besteht weiterhin. Weitere Klöster um Bingen sind das Kapuzinerkloster St. Laurentius in Bingen und das Kloster Marienthal. Drei weitere bedeutende Zisterzienser Klöster in Deutschland sind das Kloster Maulbronn im Salzachtal als Weltkulturerbe, das Kloster Himmerod in Rheinland Pfalz und das Kloster Pforta nahe Naumburg. Viele sehen in Hildegard eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war: eine Pionierin der Ökologie, eine Mahnerin in Fragen der Gerechtigkeit, eine Stimme für die Rolle der Frau in der Kirche. Und doch bleibt sie tief verwurzelt im Glauben und in der Tradition, aus der sie kam.