Kaiser Friedrich II.

1. Der Schatten des Kaisers

Als die Sonne über Palermo aufgeht, durchbricht nicht der Gesang der Vögel die Stille, sondern das gleichmäßige Kratzen meiner Feder auf Pergament. Der Raum ist noch kühl von der Nacht, doch mein Arbeitstisch ist bereits mit Dokumenten bedeckt – Briefe an Gelehrte in Paris und Toledo, Erlasse für die Universität von Neapel, Entwürfe für die Reform des sizilianischen Rechtssystems. Ich tauche die Feder erneut in das Tintenfass und setze meine Arbeit fort. Ich weiß, dass meine Schriften nicht nur Sizilien betreffen. Friedrich sieht sich nicht nur als Herrscher über dieses Königreich, sondern als Gestalter eines geeinten Europas, als Lichtgestalt zwischen Orient und Okzident. Er träumt von einer Welt, in der Wissenschaft und Gesetz über blinde Tradition siegen. Doch dieser Traum ist bedroht – durch die Fürsten, die ihre Macht nicht verlieren wollen, durch den Papst, der ihn als Feind der Kirche betrachtet, und durch ein Reich, das zwischen Ordnung und Chaos schwankt. Die Tür öffnet sich mit einem leichten Knarren, und Friedrich tritt ein. Seine Tunika ist schlicht, aber kunstvoll bestickt, ein Zeichen seiner Auffassung von Herrschaft: Würde und Geist sind ihm wichtiger als Pracht und Prunk. „Antonio, mein Freund!”, ruft er aus. „Ich habe mit den Astronomen aus Bagdad gesprochen. Ihre Berechnungen sind weitaus präziser als unsere. Warum sollten wir nicht auch hier ein Observatorium errichten?” Ich lege die Feder beiseite und blicke auf. „Ein weiser Gedanke, Majestät. Die Universität von Neapel ist bereits ein Zentrum des Wissens, doch wir könnten mehr tun. Die Philosophen von Córdoba, die Mathematiker von Damaskus – wenn wir ihr Wissen nach Europa bringen, wird dies unsere Macht festigen.” Friedrich lächelt. „So wie das Recht. Ich will, dass unser Reich nicht von den Launen der Fürsten abhängt, sondern von Gesetzen. Deine Entwürfe für das Liber Augustalis müssen umgesetzt werden. Sizilien wird das Vorbild für ganz Europa sein.” Ich nicke. Die Reformen sind ehrgeizig, doch ich sehe bereits, wie sich die alte Ordnung auflehnt. Die deutschen Fürsten weigern sich, Friedrichs zentralisierte Verwaltung zu akzeptieren. Sie fürchten, dass die alten Privilegien ihrer Geschlechter verloren gehen. Doch Friedrich gibt nicht nach. Ich habe ihn gehört, wie er seinen Räten erklärte, dass der Staat nicht der Spielball einzelner Fürsten sein darf. „Das Gesetz muss für alle gelten”, sagt er immer wieder. „Egal, ob Bauer oder Herzog.” Die Arbeit geht weiter. In den Palasthöfen von Palermo versammeln sich die Gelehrten – Juden, Muslime, Christen –, um ihr Wissen zusammenzutragen. Ich höre Ibn Yusuf, einen muslimischen Astronomen, mit dem jüdischen Mathematiker Jakob ben Salomon diskutieren. Sie stehen über eine Sternkarte gebeugt, die aus dem Kalifat von Córdoba stammt. „Wenn wir diese Tafeln mit den neuen Beobachtungen aus Bagdad vergleichen, können wir genauere Berechnungen anstellen”, sagt Ibn Yusuf. Jakob runzelt die Stirn. „Das könnte bedeuten, dass wir unser ganzes Modell der Planetenbewegung überdenken müssen.” Ich trete näher und blicke auf die Zeichnungen. „Und wenn es so ist?”, frage ich. „Wissen wächst nur, wenn wir den Mut haben, alte Irrtümer zu erkennen.” Doch es ist nicht nur die Wissenschaft, die uns beschäftigt. In den Feldern vor der Stadt arbeiten Agronomen an neuen Anbaumethoden. Al-Rahman, ein muslimischer Bewässerungsexperte, zeigt christlichen Bauern, wie sie das Wasser aus den Bergen in unterirdische Kanäle leiten können. „Die Erde hier ist fruchtbar, aber sie braucht ständige Bewässerung”, erklärt er. „In al-Andalus haben wir solche Systeme seit Jahrhunderten im Einsatz.” Ein Bauer kratzt sich am Kopf. „Aber unsere Brunnen reichen kaum aus.” Der jüdische Händler Elia di Trani mischt sich ein. „Ich habe in Ägypten gesehen, dass man das Wasser mit Hebelwerken weiterleiten kann. Vielleicht sollten wir das versuchen?” Ich notiere mir die Vorschläge. Friedrich wird sie hören wollen. Am Abend kehre ich in mein Arbeitszimmer zurück. Ich bin erschöpft, aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Die Kirche sieht in Friedrich einen Feind, weil er Wissen über Dogmen stellt. Die Fürsten verschwören sich, weil er ihre Privilegien beschneidet. Doch während in Rom Bannflüche gegen ihn ausgesprochen werden, entsteht hier in Palermo etwas Neues: eine Welt, in der Verstand wichtiger ist als Herkunft, in der Juden, Christen und Muslime gemeinsam die Zukunft formen. Vielleicht werden Friedrichs Feinde ihn besiegen. Vielleicht wird das Reich nach seinem Tode in Chaos versinken. Doch das Wissen, das wir hier schaffen, wird nicht verloren gehen. Es wird weiterleben, in den Universitäten von Paris, in den Werkstätten von Florenz, in den Sternkarten von Bagdad. Ich tauche meine Feder erneut in die Tinte. Die Nacht ist lang, aber ich weiß, dass die Worte, die ich niederschreibe, die Zeit überdauern werden.

2. Der Wind des Wissens

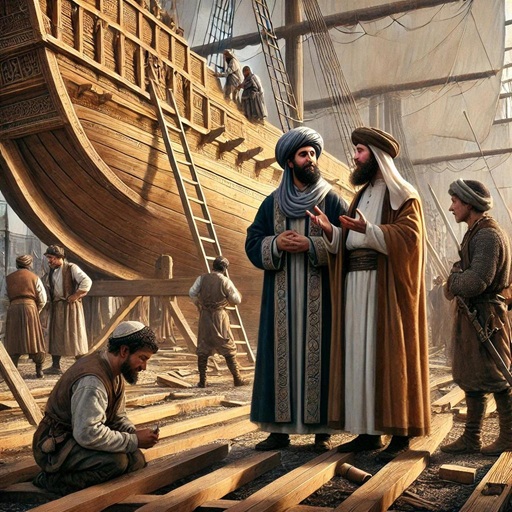

Die Werft von Neapel ist erfüllt vom Hämmern der Zimmerleute und dem rhythmischen Knarren der Takelage. Holzsplitter liegen auf dem Boden, während Arbeiter schwere Planken über den Kies tragen. Das salzige Aroma des Meeres vermischt sich mit dem harzigen Duft frisch bearbeiteter Balken. Ich schreite durch die Werkshallen, in denen die besten Schiffbauer Siziliens und Neapels an einer neuen Generation von Schiffen arbeiten. Neben mir gehen Matteo di Siracusa, ein erfahrener christlicher Baumeister, Abu Nasr, ein arabischer Ingenieur aus Alexandria, und Elia di Trani, ein jüdischer Händler, der zwischen den Häfen des Mittelmeers verkehrt. Wir bleiben vor einem halbfertigen Schiff stehen. Der Rumpf ist breit und stabil, doch die Planken entlang des Bugs sind noch nicht befestigt. Matteo fährt mit den Fingern über das Holz. „Diese Bauweise folgt der Tradition der normannischen Koggen”, erklärt er. „Stabile Schiffe, die schwere Lasten tragen können. Doch sie sind langsam.” Abu Nasr verschränkt die Arme. „Weil sie viel zu breit sind. In Ägypten und al-Andalus setzen wir auf schlankere Rümpfe. Unsere Dhaus und Karavellen können sich besser an den Wind anpassen.” Elia nickt und stützt sich auf seinen Gehstock. „Und genau das ist das Problem. Unsere Schiffe brauchen Geschwindigkeit. Die Händler der Hanse setzen auf robuste Koggen, aber die venezianischen und genuesischen Kaufleute sind uns immer einen Schritt voraus. Wenn wir Handel mit den Reichen des Orients treiben wollen, müssen wir schneller sein.” Ich spüre die Unruhe in den Worten der Männer. Friedrich verlangt Fortschritt, nicht Stillstand. Ein Schiff, das schwerfällig über die Wellen gleitet, wird im Mittelmeer nicht überleben. „Was wäre, wenn wir beides verbinden?”, frage ich und betrachte die Konstruktion. „Die Stabilität einer Kogge mit der Wendigkeit eurer arabischen Segler?” Matteo schüttelt den Kopf. „So einfach ist das nicht. Ein schmalerer Rumpf macht das Schiff wendiger, aber es verliert an Tragkraft. Und wenn wir es zu hoch bauen, kippt es bei starkem Wind.” Abu Nasr streicht sich den Bart. „Dann liegt die Lösung vielleicht im Segel. Eure Schiffe nutzen das viereckige Rahsegel, das stark von der Windrichtung abhängt. Unsere Dhaus dagegen verwenden Lateinersegel, die sich anpassen können.” Er greift nach einem Stück Pergament und skizziert die Konstruktion. „Wenn wir euer robustes Holz mit unserer Segeltechnik kombinieren, könnten wir ein Schiff bauen, das schneller ist und dennoch nicht so leicht kentert.” Matteo beugt sich über die Zeichnung. Sein Blick bleibt an der geschwungenen Form des Segels hängen. „Wenn wir zwei Masten setzen, könnte das funktionieren”, murmelt er. „Das Hauptsegel für Geschwindigkeit, das kleinere für Wendigkeit.” Elia lächelt. „Und wenn wir dann den Rumpf verstärken, können wir sogar größere Warenmengen transportieren. Das wäre ein Vorteil gegenüber den Venezianern.” Ich sehe, wie sich der Gedanke in den Köpfen der Männer formt. Wissen aus verschiedenen Kulturen fließt zusammen, nicht durch Zwang, sondern durch Verstand und Notwendigkeit. Ich weiß, dass Friedrich diesen Moment lieben würde. Hier entsteht nicht nur ein neues Schiff, sondern eine neue Form der Seefahrt. „Und wie verhält es sich bei Stürmen?”, frage ich schließlich. „Unsere Händler und Krieger müssen sicher über das offene Meer gelangen.” Abu Nasr tippt auf das Pergament. „In Ägypten haben wir spezielle Verstärkungen für den Kiel entwickelt. Sie machen das Schiff widerstandsfähiger gegen hohe Wellen. Wenn wir das hier anwenden, könnte das die Stabilität erheblich verbessern.” Matteo reibt sich das Kinn. „Vielleicht könnten wir eine doppelwandige Bauweise nutzen, wie ich sie in Byzanz gesehen habe. Dadurch würde der Rumpf noch robuster werden.” Elia lacht leise. „Das klingt, als würdet ihr das perfekte Schiff bauen wollen. Aber denkt daran: Es muss auch bezahlbar bleiben.” Ich nicke. „Friedrich will Schiffe, die nicht nur für den Handel, sondern auch für seine Kriegsflotte taugen. Geschwindigkeit, Wendigkeit und Stärke – das ist es, worauf es ankommt.” Die Männer schauen einander an. Für einen Moment herrscht Stille, dann zeichnet Matteo eine letzte Linie auf das Pergament. „Dann lasst es uns versuchen.” Ich beobachte, wie die beiden diskutieren. Sie kommen aus verschiedenen Welten, aber ihre Ideen ergänzen sich. Ich spüre, dass wir an der Schwelle zu etwas Neuem stehen. Hier, in einer Werft an der Küste Neapels, erschaffen christliche, jüdische und muslimische Gelehrte gemeinsam ein Schiff, das Europa verändern könnte. Es ist der Beweis, dass Fortschritt aus Zusammenarbeit entsteht – aus dem freien Austausch von Wissen, jenseits von Grenzen und Glaubensrichtungen. Ich wende mich zum Gehen. Meine Gedanken sind bereits beim nächsten Brief an Friedrich. Ich werde ihm schreiben, dass sein Traum von einem geeinten Reich nicht nur in seinen Gesetzen, sondern auch in seinen Schiffen Gestalt annimmt.

3. Die Saat der Zukunft

Die Mittagssonne steht hoch über Palermo, als ich durch den kaiserlichen Garten schreite. Zwischen den Zitronenbäumen und Feigensträuchern versammeln sich Gelehrte aus allen Teilen des Reiches, um über die Landwirtschaft zu diskutieren. Der Kaiser hat mich beauftragt, ihre Erkenntnisse zu sammeln, denn Friedrich glaubt, dass ein starkes Reich nicht nur von Gesetzen, sondern auch von einer florierenden Wirtschaft und vollen Speichern lebt. Auf einer hölzernen Bank sitzt Al-Rahman, ein muslimischer Agronom aus al-Andalus. Neben ihm blättert der jüdische Händler Elia di Trani durch ein Pergament, das offenbar eine Handelsbilanz enthält. Thomas von Capua, ein christlicher Gelehrter, steht mit den Armen hinter dem Rücken verschränkt und blickt über die Felder, die sich hinter den Gärten erstrecken. „Unsere Ernten schwanken”, bemerkt Thomas mit einem Stirnrunzeln. „In manchen Jahren sind die Weizenvorräte reichlich, in anderen wiederum fällt die Ernte dürftig aus. Ich frage mich, ob wir nicht etwas von den Methoden anderer Länder lernen können.” Al-Rahman hebt eine Augenbraue. „In al-Andalus setzen wir auf ausgeklügelte Bewässerungssysteme. Eure Felder hängen zu sehr vom Regen ab. Wenn es nicht regnet, sterben die Pflanzen. Bei uns ist das Wasser kontrolliert – wir lassen es gezielt durch Kanäle fließen.” Thomas nickt langsam. „Das klingt sinnvoll. Aber unsere Böden hier sind anders als die in Spanien. Könnten wir eure Methoden dennoch übernehmen?” Elia mischt sich ein. „Vielleicht ist das gar nicht nötig. Ich habe in Ägypten Händler getroffen, die mit künstlich angelegten Teichen arbeiten. Das Wasser wird darin gesammelt und nach Bedarf verteilt. Eine ähnliche Technik könnte auch hier funktionieren.” Ich trete näher und betrachte die Notizen auf dem Pergament, das Al-Rahman ausgerollt hat. Es zeigt detaillierte Zeichnungen von Schöpfrädern und unterirdischen Kanälen. „Wie funktionieren diese Bewässerungssysteme genau?”, frage ich. Al-Rahman deutet auf eine Skizze. „Hier seht ihr das Qanat-System, das wir aus Persien übernommen haben. Es bringt Wasser aus den Bergen in die Felder. Und hier, die norias – große Wasserräder, die mit der Strömung eines Flusses arbeiten und das Wasser in höher gelegene Kanäle heben.” Thomas beugt sich vor. „Wenn wir solche Wasserräder an den Flüssen Kampaniens errichten, könnten wir mehr Land bewirtschaften.” Elia kratzt sich am Bart. „Und das würde den Handel ankurbeln. Weniger Abhängigkeit von Getreidelieferungen aus Nordafrika bedeutet, dass wir unsere Erträge besser kontrollieren können.” Ich sehe, wie sich ihre Gedanken verbinden, wie Ideen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfließen. Genau das ist Friedrichs Vision: Ein Reich, das nicht nur auf Macht, sondern auf Wissen basiert. „Was ist mit den Pflanzen selbst?”, frage ich. „Kann man die Vielfalt unserer Ernten vergrößern?” Al-Rahman lächelt. „Euer Weizen ist gut, aber eintönig. In al-Andalus experimentieren wir mit neuen Sorten. Wir haben Weizen aus Nordafrika, Gerste aus dem Nahen Osten und sogar Reis aus Asien eingeführt.” Thomas runzelt die Stirn. „Reis? In Europa? Ich dachte, der wächst nur in fernen Ländern.” Elia hebt eine Hand. „Nicht überall. In der Po-Ebene beginnen einige Bauern, Reis anzubauen. Ich habe Proben aus Byzanz mitgebracht. Wenn wir Bewässerungssysteme ausbauen, könnte Reis in Sizilien gedeihen.” Ich mache mir Notizen. Friedrich wird das interessieren. Er will, dass Sizilien nicht nur ein Hort der Wissenschaft, sondern auch die Kornkammer seines Reiches wird. „Und was ist mit Düngung?”, fragt Thomas. „Unsere Böden ermüden schnell.” Al-Rahman nickt. „In der islamischen Welt nutzen wir eine gezielte Fruchtfolge. Nach Weizen pflanzen wir Hülsenfrüchte oder Klee, um den Boden zu stärken.” Elia tippt auf eine andere Zeichnung. „Ich habe in Ägypten gesehen, dass sie Taubenmist als Dünger verwenden. Es soll äußerst wirksam sein.” Thomas lacht. „Das mag sein, aber ob unsere Bauern sich mit diesem Gedanken anfreunden können?” Ich grinse. „Manchmal müssen wir alte Gewohnheiten hinterfragen. Wenn es den Ertrag steigert, wird man sich daran gewöhnen.” Die Diskussion geht noch lange weiter. Sie sprechen über den Anbau von Olivenbäumen, über neue Techniken der Weinkelterung und über die Vorteile von Terrassenfeldern in bergigen Regionen. Ich sehe, wie sie voneinander lernen, wie sie sich gegenseitig herausfordern, um die besten Lösungen zu finden. Als die Sonne langsam untergeht, stecke ich meine Notizen zusammen. Ich werde Friedrich berichten, dass seine Vision von einem vereinten Wissen Gestalt annimmt. Vielleicht wird unser Reich von Fürsten bedroht, vielleicht wird Rom uns verurteilen. Doch wenn unsere Felder grüner werden, unsere Speicher voller sind und unser Volk weniger Hunger leidet, dann wird niemand bestreiten können, dass Wissenschaft und Zusammenarbeit der wahre Weg in die Zukunft sind. Ich sehe Al-Rahman, Elia und Thomas noch immer diskutieren, während die Schatten länger werden. Ich weiß, dass die Saat, die hier gesät wird, eines Tages aufgehen wird – in Sizilien, im Reich und vielleicht in ganz Europa.

4. Feinde des Wissens

Ein heißer Wind weht durch die Straßen Palermos, trägt den Staub der Gassen bis in die Hallen des kaiserlichen Palastes. Ich stehe in meiner Studierstube, das Pergament vor mir unberührt, die Feder ruht in meiner Hand. Draußen höre ich aufgeregte Stimmen, doch es sind nicht die üblichen Gespräche der Gelehrten über Sterne, Segel oder Bewässerung. Es ist Angst, die sich in den Straßen ausbreitet – Angst vor dem Wissen, das wir hier mehren. Ich habe Berichte erhalten. Ein Brand in der Werft von Neapel. Muslimische Handwerker angegriffen, ein jüdischer Händler verschollen. In der Universität von Neapel sind christliche Eiferer aufgetreten, die predigen, Friedrichs Idee sei ein Frevel, ein Verrat an der Kirche. Zur gleichen Zeit höre ich, dass in den Vierteln der Sarazenen fanatische Prediger unterwegs sind, die unsere Zusammenarbeit mit Christen als Versuch sehen, ihre Kultur zu untergraben. Es war zu erwarten. Radikale Kräfte auf beiden Seiten fühlen sich durch unsere Arbeit bedroht. Die Kirche in Rom betrachtet Friedrich als Feind, weil er nicht blind gehorcht, sondern denkt. Für viele muslimische Führer ist jede Zusammenarbeit mit Christen ein Zeichen der Schwäche. Und doch weiß ich: Wenn wir nachgeben, wird die Welt in Unwissenheit und Zwietracht zurückfallen. Ich muss handeln. Ich verlasse meine Kammer und begebe mich in den Palastgarten, wo ich Elia di Trani treffe. Der jüdische Händler hat die Unruhen in Neapel selbst miterlebt. Sein Gesicht ist angespannt, seine Stimme ruhig, aber voller Sorge. „Sie haben unsere Lagerhäuser angegriffen, Matteo”, sagt er leise. „Junge Männer mit Kreuzen auf ihren Gewändern. Sie haben gerufen, wir würden mit den Sarazenen paktieren, dass wir das Reich schwächen.” Ich presse die Lippen zusammen. „Und was ist mit den Muslimen in Palermo? Ich hörte, dass auch sie gegen die Zusammenarbeit hetzen.” Elia nickt. „Einige sagen, die Christen würden unser Wissen stehlen, um es gegen uns zu wenden. Sie behaupten, Friedrich wolle die Muslime in Sizilien versklaven, wie es in Spanien geschieht.” Es ist dieselbe Angst auf beiden Seiten – die Angst, dass Wissen die alte Ordnung zerstört. Ich lasse nach Al-Rahman schicken. Der muslimische Agronom kommt wenig später, sein Gesicht ebenfalls besorgt. „Ich habe Freunde in den arabischen Gemeinden, die mich warnen, Matteo”, sagt er. „Einige Emirate wollen nicht, dass ihre Gelehrten mit euch zusammenarbeiten. Sie sehen Friedrichs Politik als Gefahr für den Islam. Und wenn die christlichen Fanatiker weiter gegen uns hetzen, wird es noch schlimmer.” „Also müssen wir handeln, bevor es zu spät ist.” Ich denke an Friedrich. Er ist nicht nur ein Gelehrter, sondern auch ein Herrscher. Er weiß, dass Macht allein nicht reicht – sie muss klug eingesetzt werden. Ich habe ihn oft sagen hören: „Ein Kaiser, der regiert, indem er Feinde erschlägt, regiert nicht lange. Aber ein Kaiser, der Feinde überzeugt, erschafft ein Reich für Jahrhunderte.” Also überlege ich. „Wir müssen die einfachen Menschen erreichen”, sage ich schließlich. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass unser Wissen nur für Gelehrte und Adlige bestimmt ist. Wenn die Bauern sehen, dass neue Bewässerungssysteme ihre Ernten verbessern, wenn Händler erkennen, dass schnellere Schiffe ihnen mehr Gewinn bringen, werden sie die Fanatiker nicht mehr unterstützen.” Elia nickt langsam. „Du willst das Wissen nicht nur in den Universitäten und Palästen lassen, sondern zu den Menschen bringen.” „Genau. Wir werden eine öffentliche Vorführung in Palermo abhalten. Auf dem Marktplatz. Wir zeigen den neuen Pflug aus al-Andalus, demonstrieren, wie Bewässerungskanäle gebaut werden. Wir lassen Kaufleute die neuen Schiffe begutachten, damit sie erkennen, dass Fortschritt ihnen dient. Und wir holen Geistliche, die für Verständigung stehen – christliche Mönche, jüdische Rabbiner und muslimische Gelehrte. Wir zeigen, dass Friedrichs Reich nicht auf Spaltung, sondern auf Wissen beruht.” Al-Rahman lächelt. „Das ist klug. Die Leute müssen sehen, was sie gewinnen, nicht nur, was sie fürchten.” „Und die Fanatiker?”, fragt Elia. „Sie werden nicht tatenlos zusehen.” Ich blicke ihn ernst an. „Nein. Aber Friedrich wird nicht zögern, hart gegen sie vorzugehen. Wir werden Wachen aufstellen, und wenn nötig, wird der Kaiser ein Zeichen setzen. Wer das Reich durch Angst und Hass spalten will, wird seine Macht zu spüren bekommen.” Wir verabschieden uns, und ich eile zurück in den Palast. Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Wir müssen schneller sein als jene, die Unruhe säen. Wissen kann nicht mit Gewalt verteidigt werden – aber es kann mit Einsicht und Tatkraft bewahrt werden. Ich nehme meine Feder und beginne zu schreiben. Briefe an Friedrich, an die Verwalter Siziliens, an die Gelehrten in Neapel. Die Nacht ist lang, doch sie gehört uns.

5. Die Sprache aus Stein und Farbe

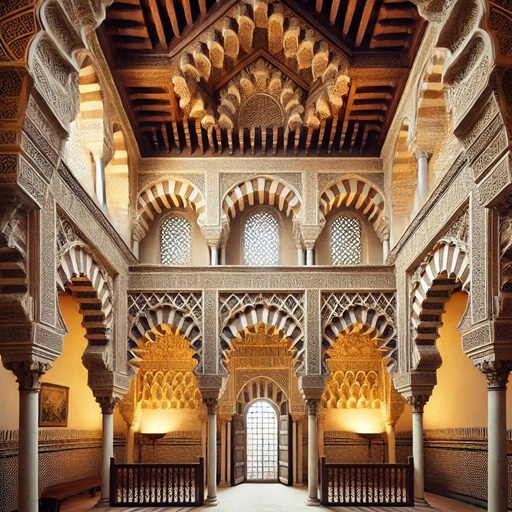

Ich schreite durch die engen Gassen von Palermo, die Mauern der Stadt golden vom Licht der Nachmittagssonne erleuchtet. In den Schatten der Palmen mischen sich arabische Schriftzeichen mit lateinischen Inschriften, und ich höre das Murmeln vieler Sprachen – Sizilianisch, Arabisch, Griechisch, Hebräisch. Die Stadt selbst ist ein Zeugnis des Austauschs zwischen Orient und Okzident. Doch heute suche ich nach etwas Besonderem. Friedrich hat mich gebeten, mehr über die Kunst zu erfahren, die in seinen Palästen entsteht – ein Stil, der nicht nur ein Volk oder eine Religion widerspiegelt, sondern das Beste aus verschiedenen Welten vereint. Mein Weg führt mich in eine Kapelle nahe des Hafens, die kürzlich fertiggestellt wurde. Als ich eintrete, bleibt mir für einen Moment der Atem stehen. Ich habe Mosaiken in Konstantinopel gesehen, prächtige Kirchen in Rom, feingemeißelte Minarette in Kairo – doch hier, unter diesem Dach, fließen alle Einflüsse zusammen. Die Wände sind über und über mit Mosaiken bedeckt. Goldene Hintergründe leuchten im Schein der Kerzen, und auf ihnen ragen christliche Heilige in byzantinischer Strenge empor. Doch es ist nicht allein die Darstellung, die mich fasziniert – es sind die Muster, die Ornamente, die Linien, die den Raum füllen. Filigrane Schriftzüge winden sich um romanische Säulen, florale Muster, wie ich sie in muslimischen Palästen gesehen habe, schmücken die Wände. Ich sehe Hufeisenbögen, wie sie in Córdoba stehen, zierliche Steinschnitzereien, die an maurische Kunst erinnern, und ein Kuppelgewölbe, das sowohl an eine Moschee als auch an eine christliche Basilika denken lässt. Ein Mann tritt zu mir, seine Hände noch mit feinem Steinmehl bedeckt. Er ist ein mozarabischer Künstler, ein Christ aus al-Andalus, der in einer Welt muslimischer Herrschaft aufgewachsen ist und die dortige Baukunst in sich aufgenommen hat. „Ihr staunt, Herr?”, fragt er mit einem leichten Lächeln. Ich nicke. „Es ist, als ob sich hier zwei Welten begegnen, ohne dass eine die andere verdrängt.” Er fährt mit den Fingern über die Ornamente. „Das ist die mozarabische Kunst. Wir Christen in al-Andalus haben gelernt, mit der arabischen Architektur zu leben. Wir haben ihre Bauweisen übernommen, ihre Ornamente, ihre Schriftkunst. Und doch sind wir unserem Glauben treu geblieben. Hier in Sizilien dürfen wir das weiterführen – unter einem Kaiser, der versteht, dass Schönheit keine Religion kennt.” Ich betrachte die Kapitelle der Säulen. Sie sind nicht nur schlicht behauen, sondern mit feinen Mustern verziert, geometrischen Formen, verschlungenen Arabesken, die den Blick fangen. Sie erinnern mich an die Fassaden von Palästen in Damaskus und an die Kreuzgänge romanischer Klöster. „Warum diese Muster?”, frage ich. Der Künstler lacht leise. „Weil die Welt in Ordnung ist, wenn die Linien sich wiederholen. Die Muslime glauben, dass Geometrie die göttliche Perfektion widerspiegelt. In unserer Kunst haben wir das übernommen. Seht hier – dieses Muster ist inspiriert von einer Moschee in Sevilla. Und hier – die Art, wie sich das Licht in den Mosaiken bricht, kommt von den byzantinischen Handwerkern.” Ich streiche mit der Hand über die Steine. „Friedrich wünscht sich, dass seine Bauten die Einheit seines Reiches zeigen. Glaubt ihr, dass dieser Stil – eine Mischung aus Orient und Okzident – eine Zukunft hat?” Der Künstler nickt. „So lange es Herrscher gibt, die nicht zerstören, sondern bewahren wollen, wird es diese Kunst geben. Sie ist der Beweis, dass Kulturen nicht kämpfen müssen, sondern sich ergänzen können.” Ich denke an Friedrichs Paläste, an seine Liebe zur arabischen Kultur, an seine Faszination für byzantinische Eleganz und römische Strenge. Er ist kein Herrscher, der blind kopiert – er formt aus all diesen Einflüssen etwas Neues. Und genau das sehe ich hier, in den leuchtenden Mosaiken und den eleganten Bögen. Als ich die Kapelle verlasse, bleibt mir eines im Gedächtnis: Schönheit kennt keine Grenzen. Und so lange Wissen und Kunst frei fließen, wird auch das Reich Friedrichs bestehen.

6. Der Kampf um das Gesetz

Die große Halle des Palastes ist erfüllt von einer hitzigen Diskussion. Vor mir sitzen die mächtigsten Adligen Siziliens, Herren über Ländereien, Burgen und Bauern, Männer, die sich an ihre Privilegien klammern wie ein Matrose an ein zerbrechendes Schiff. Sie sind gekommen, um gegen das Liber Augustalis zu sprechen – das Gesetzeswerk, das Friedrichs Vision eines geordneten Staates verkörpert. Ich sehe ihre Blicke, erkenne Wut und Misstrauen. Sie sind es gewohnt, über ihre Lehen nach eigenem Gutdünken zu herrschen, Steuern nach Belieben zu erheben, Recht zu sprechen, wie es ihnen passt. Doch das Liber Augustalis nimmt ihnen diese Willkür. Es schreibt fest, dass das Recht nicht von einzelnen Fürsten abhängt, sondern für alle gilt. Ein geeintes Reich, das von Gesetz und Verwaltung regiert wird – das ist Friedrichs Ziel. Und genau das fürchten sie. Graf Ruggero von Messina schlägt mit der Faust auf den Tisch. „Dieses Gesetz zerstört unser Erbe! Unsere Familien herrschen seit Generationen über diese Ländereien. Nun soll ein Schreiber aus Palermo entscheiden, was rechtens ist?” „Ihr nennt es Erbe, ich nenne es Willkür”, sage ich ruhig. „Ihr sprecht Recht nach eurem Belieben. Was ist mit den Bauern, die keinen Schutz haben? Was ist mit den Kaufleuten, die an jeder Grenze neue Zölle zahlen müssen? Das Liber Augustalis schafft Ordnung, wo jetzt nur Chaos herrscht.” Baron Tancredi von Catania hebt die Stimme. „Das mag für die Bauern gut sein, aber was ist mit uns? Unser Einfluss schwindet. Wir haben über unsere Gebiete geherrscht, ohne dass uns ein Kanzler in Palermo vorschreibt, wie wir zu regieren haben. Das ist eine Demütigung.” Ich schaue ihn an. „Und wenn ihr krank seid, Herr Baron? Behandelt ihr euch dann selbst oder ruft ihr den besten Medicus?” Tancredi runzelt die Stirn. „Was hat das damit zu tun?” Ich spreize die Arme. „Wenn ihr ein krankes Reich regiert, warum vertraut ihr dann nicht den besten Verwaltern? Friedrich hat nicht ohne Grund Kanzleien und Beamte eingesetzt. Sie sind nicht eure Feinde – sie sind eure Unterstützung. Sie sorgen dafür, dass eure Einnahmen stabil bleiben, dass die Straßen sicher sind, dass Gerichtsverfahren nicht von persönlichen Fehden überschattet werden.” Einige der Adligen tauschen Blicke. Ich sehe Zweifel in ihren Gesichtern. Doch dann erhebt sich der Herzog von Apulien. „Wir wissen, dass das Gesetz für die Bauern und Kaufleute Vorteile bringt. Aber für uns? Die Kaiserliche Kanzlei spricht uns unsere Rechte ab. Früher konnten wir Gefolgsleute belohnen, wie wir wollten. Jetzt brauchen wir kaiserliche Genehmigungen für Landvergaben und Steuern. Wir sind keine einfachen Beamten! Wir sind Herren von Gottes Gnaden!” „Gottes Gnade?”, frage ich leise. „Oder die Gnade des Stärkeren?” Die Worte lassen einen Moment der Stille entstehen. Ich gehe langsam um den Tisch herum. „Wir alle kennen Geschichten von Fürsten, die schwächere Nachbarn unterdrücken, von Burgherren, die neue Steuern erfinden, um ihre eigenen Feste zu finanzieren. Ein Bauer konnte sich früher an niemanden wenden, wenn sein Herr ihn ausplünderte. Ein Händler musste immer fürchten, an der nächsten Brücke erneut einen Zoll zahlen zu müssen. Aber das ändert sich jetzt. Und ich frage euch: Ist ein starkes Reich nicht auch für euch von Vorteil?” Der Herzog schnaubt. „Wovon redest du?” Ich lehne mich vor. „Was ist euer größtes Problem? Die Unsicherheit. Wenn Kaufleute sich fürchten, auf euren Märkten zu handeln, wenn Bauern abwandern, weil sie unter eurer Willkür leiden, dann verliert ihr Geld, Männer und Einfluss. Das Liber Augustalis schützt euch genauso wie die Armen. Es schafft eine Verwaltung, die euch hilft, Steuern gerechter zu erheben, Konflikte nicht mehr mit Blut zu lösen, sondern mit Rechtsprechung.” Einige der Adligen nicken zögernd. „Und was ist mit der Kirche?”, fragt Ruggero. „Der Papst verachtet dieses Gesetz. Er sieht es als Angriff auf seine Macht.” Ich atme tief durch. „Die Kirche kämpft nicht für Gerechtigkeit, sondern für ihre eigene Herrschaft. Sie will, dass das Recht in den Händen der Bischöfe bleibt, dass Friedrichs Reformen scheitern, damit Rom weiter über das Reich bestimmen kann. Aber wer soll Sizilien regieren – ein Papst, der uns für Ketzer hält, oder ein Kaiser, der für Ordnung sorgt?” Nun ist es Ruggero, der nachdenklich wirkt. Ich sehe, dass einige der jüngeren Adligen sich leise unterhalten. Sie beginnen, über die Vorteile nachzudenken, über die Stabilität, die das Gesetz bringt. „Das Liber Augustalis nimmt euch Macht”, gebe ich zu. „Aber es gibt euch Sicherheit. Es nimmt euch die Willkür, aber es gibt euch ein stabiles Reich. Friedrichs Gesetz schützt nicht nur die Bauern, sondern auch euch. Ihr müsst euch nicht mehr mit privaten Armeen verteidigen, wenn ein Nachbar euch herausfordert – es gibt ein Gericht. Ihr müsst euch nicht mehr mit Aufständen herumschlagen, wenn eure Leibeigenen hungern – weil das Gesetz sie schützt. Was ist euch lieber? Chaos oder Ordnung?” Die Stille hält lange an. Schließlich ist es Baron Tancredi, der zuerst spricht. „Wir werden nachdenken müssen.” „Tut das”, sage ich. „Aber erinnert euch an eines: Friedrich kämpft nicht für sich allein. Er kämpft für ein Reich, das stark genug ist, um den Stürmen der Zeit zu trotzen. Und das ist ein Reich, das auf Recht ruht – nicht auf der Willkür einzelner Herren.” Ich sehe, dass ich nicht alle überzeugt habe. Doch einige von ihnen haben verstanden. Es ist ein Anfang. Ich werde Friedrich berichten, dass der Widerstand wächst – aber dass es auch Hoffnung gibt. Ich verlasse die Halle, während die Adligen weiter diskutieren. Das Schicksal des Liber Augustalis ist noch nicht entschieden. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann dies: Ein kluges Wort kann manchmal mehr bewirken als ein Heer.