Der Deutsche Orden

1. Das schwarze Tatzenkreuz

Der Morgennebel hängt noch wie ein letzter Schleier über der Nogat, doch über den Zinnen der Marienburg bricht bereits das Licht eines neuen Tages hervor. Goldene Strahlen tasten sich über die roten Ziegelmauern, lassen das Bleidach der Kapelle aufglänzen und werfen lange Schatten über den Burghof, wo die Pferde der Wachen leise schnauben. Auf der oberen Plattform des Hochmeisterpalastes stehen zwei Männer, stumm in ihre Gedanken versunken. Der eine ist alt, von einer Würde, die nur das Alter in Verbindung mit jahrzehntelangem Dienst im Zeichen des schwarzen Kreuzes verleihen kann. Sein Habit – ein weißer Mantel mit dem schwarzen Tatzenkreuz – ist schlicht, doch makellos. Es ist Heinrich von Plauen, Hochmeister des Deutschen Ordens. Neben ihm steht ein junger Ritter, kaum älter als zwanzig Winter. Er heißt Konrad, stammt aus dem fernen Schwabenland, getrieben von Ideal und Abenteuerlust. Heinrich deutet auf die Stadt unter ihnen. „Siehst du das, junger Bruder? Vor zweihundert Jahren war hier nichts als Sumpf und Wildnis. Der Wind pfiff durch Schilf und Moor, und kaum ein Christ wagte sich in dieses Land.” Konrad schweigt ehrfürchtig. Die Marienburg, die sich in wuchtiger Majestät über das Ufer der Nogat erhebt, ist mehr als nur eine Festung. Sie ist Symbol eines ganzen Reiches, einer Idee. Drei Burgen in einer: das Hochschloss mit der Ordenskirche, das Mittelschloss mit dem Palas, das Vorschloss mit Werkstätten, Brauerei, Mühle, Waffenkammern – alles verbunden durch Wehrgänge, Gräben und Zugbrücken. Ein Bollwerk aus Backstein, von frommen Kriegern für die Ewigkeit errichtet. „Es ist der Wille Gottes”, fährt der Hochmeister fort, „dass wir das Kreuz in diese Länder tragen. Prussen, Kuren, Litauer – heidnische Völker, ungetauft, ungezähmt. Wir bringen ihnen das Licht des Glaubens. Und die Ordnung.” Konrad blickt auf das wimmelnde Leben jenseits der Mauern. Händler drängen sich auf dem Markt, Handwerker hämmern in ihren Werkstätten, Kinder rennen lachend durch die Gassen. Die Stadt, die aus dem Nichts geboren wurde, lebt – und wächst. „Und dennoch …”, sagt er zögernd, „haben viele mit Blut dafür bezahlt.” Heinrich nickt langsam. „Ein Reich entsteht nie ohne Opfer, Bruder. Doch sieh, was daraus geworden ist: Burgen bis nach Livland, Straßen durch finstere Wälder, Kirchen, Schulen, Spitäler. Unser Orden hat nicht nur erobert – er hat auch gebaut.” Er lässt den Blick gen Osten schweifen, wo sich die Straße nach Königsberg verliert. Dort liegen weitere Ordensburgen – Ragnit, Memel, Balga. Doch auch Klöster, in denen Mönche schreiben und lehren, Güter, auf denen Bauern fruchtbares Land bebauen, das einst unwirtlich war. „Was wird unsere Zeit hinterlassen, Herr Hochmeister?”, fragt Konrad leise. Heinrich wendet sich ihm zu. Sein Blick ist hart und klar wie das kalte Wasser eines Brunnens. „Das Kreuz in Stein. Die Ordnung in der Wildnis. Und vielleicht – wenn Gott es will – den Frieden.” Unter ihnen schlägt die große Glocke der Marienkirche zur Messe. Der Klang rollt über Ziegel und Zinnen, über die Stadt, hinaus auf die Felder, wo das Reich des Ordens beginnt. Und der junge Ritter begreift: Er ist nun Teil von etwas Größerem.

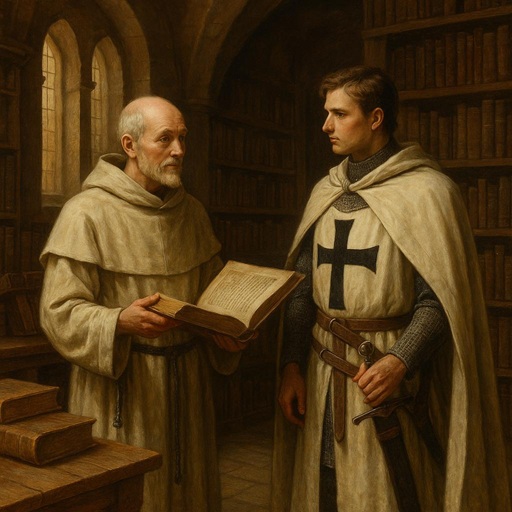

2. Das goldene Buch

Der Wind fährt kalt durch die Gänge des Mittelschlosses, doch in den Archiven der Marienburg herrscht eine andere Welt: warm vom flackernden Licht der Öllampen, erfüllt vom Duft alten Leders und getrockneter Tinte. Konrad betritt das Gewölbe ehrfürchtig, den Helm unterm Arm, das Schwert gegürtet, doch ungebraucht. Zwischen endlosen Regalen aus dunklem Eichenholz, auf denen Pergamente und Folianten in Ordensdisziplin ruhen, bewegt sich ein alter Mönch mit ruhiger Bestimmtheit. Er trägt das einfache Gewand eines Bibliothekars, doch sein Blick ist wach und scharf wie ein Dolch. „Ihr seid der junge Ritter aus Schwaben?”, fragt er, ohne aufzusehen. Seine Stimme ist rau wie das Pergament, das er streichelt. „Kommt näher, Bruder Konrad. Ihr sucht nicht das Schwert, sondern das Wort.” Konrad neigt respektvoll den Kopf. „Man sagt, die wahre Stärke unseres Ordens ruht nicht nur im Stahl, sondern auch in der Schrift.” Der Mönch nickt langsam und führt ihn zu einem schweren Pult. Darauf liegt ein gewaltiger Codex – mit Beschlägen aus Messing, verziert mit einem schwarzen Kreuz, eingefasst in Gold. Als der Mönch das Buch öffnet, knarzen die Seiten wie alte Türangeln. Goldene Lettern beginnen zu glänzen, als fielen Sonnenstrahlen aus einer anderen Zeit auf das Pergament. „Libellus Ordinis Theutonicorum”, sagt der Mönch ehrfürchtig. „Das goldene Buch. Die Geschichte unseres Ordens, seit seiner Geburt unter dem Kreuz von Akkon, im Jahre des Herrn 1190.” Konrad tritt näher, das Herz schlägt ihm schneller. „Im Heiligen Land? Nicht hier im Osten?” Der Mönch lächelt. „Nein, junger Bruder. Unsere Wurzeln liegen in der Hitze der Levante, nicht im Frost des Nordens. Deutsche Pilger, gefangen in den Schrecken der Belagerung von Akkon während des Dritten Kreuzzugs, gründen ein Feldspital, um die Verwundeten zu pflegen. Aus Barmherzigkeit wird Brüderlichkeit. Aus Brüdern werden Ritter.” Er blättert eine Seite um. Zeichnungen von Zelten, Kreuzfahrern und einer fernen Stadt am Meer tanzen auf dem Pergament. „Der Papst erkennt den Orden als geistlichen Ritterbund an, neben Templern und Johannitern. Unser Auftrag: den Glauben zu schützen, die Kranken zu pflegen, die Heiden zu bekehren. Zuerst in Jerusalem. Doch nach dem Fall der Stadt ziehen wir weiter – gen Westen, nach Europa zurück.” „Und wie kommen wir in den Osten?”, fragt Konrad. „Ein Ruf”, sagt der Mönch. „Ein Hilferuf des polnischen Herzogs Konrad von Masowien im Jahre 1226. Die Pruzzen, ein heidnisches Volk, bedrängen seine Lande. Der Orden nimmt den Ruf an – nicht nur als Krieger, sondern als Erbauer.” Er blättert weiter. Eine Karte erscheint – das Baltikum, durchzogen von Burgen, Flüssen und Straßen. „Wir errichten unsere erste Burg in Thorn, dann Kulm, Elbing, schließlich Marienburg. Wir roden Wälder, trocknen Sümpfe, bringen Recht und Schrift. Kein bloßes Reich aus Blut – ein Reich der Ordnung.” Konrad schweigt lange. Die Seiten vor ihm atmen Geschichte, als wollten sie ihn in einen Strom aus Jahrhunderten ziehen. „Und was ist unsere Bestimmung heute?”, fragt er schließlich. Der Mönch sieht ihn mit einem durchdringenden Blick an. „Nicht nur zu kämpfen, sondern zu bewahren. Was wir mit dem Schwert erobern, müssen wir mit Geist und Glaube erhalten. Die Wildnis des Nordens mag gezähmt sein – doch das wahre Werk ist das innere Reich: das, was wir in unseren Herzen aufrichten.” Konrad nickt langsam. Er versteht, dass er nicht nur ein Soldat ist. Sondern ein Erbe. Und in der Stille des Archivs, im Schein des goldenen Buchs, schwört er sich, diesem Erbe gerecht zu werden.

3. Stahl und Gerechtigkeit

Die Klingen kreuzen sich mit einem scharfen Klang, als Konrad zum dritten Mal zurückweicht. Der Sand unter seinen Stiefeln ist von Schritten durchfurcht, sein Atem geht schnell. Vor ihm steht Bruder Arno, der Waffenmeister der Marienburg – ein Hüne mit grauem Bart, einem Blick wie Stahl und einem Körper, der trotz seiner fünfzig Winter noch jeden jungen Ritter das Fürchten lehren kann. „Du führst das Schwert wie ein Poet, Konrad”, knurrt Arno und lässt die Klinge kreisen. „Aber dies ist kein Tanz. Dies ist Krieg.” „Ich versuche es, Herr”, sagt Konrad und hebt den Schild. „Versuchen tötet dich auf dem Schlachtfeld.” Ein harter Schlag kracht gegen seinen Schild. Konrad taumelt, findet das Gleichgewicht, pariert, dreht sich und kontert. Diesmal trifft seine Klinge den gepanzerten Arm von Arno – nicht hart genug, um ernst zu verletzen, aber genug für ein Nicken. Sie treten zurück, schnaufen. Die Morgenluft ist kalt, aber Schweiß glänzt auf beiden Stirnen. Konrad wirft einen Blick auf die Mauern, über denen die Banner mit dem schwarzen Kreuz flattern. „Bruder Arno … darf ich fragen?” „Sprich.” „Die Polen. Ich höre … Unzufriedenheit. Der Mönch im Archiv sagte mir, dass einst ein polnischer Herzog den Orden rief. Dass wir kamen, um zu helfen. Haben sie das vergessen?” Arno lacht rau, ohne Freude. „Vergessen? Nein. Aber Gedächtnis ist ein Werkzeug der Macht. Sie erinnern sich nur an das, was ihnen nützt.” Er hebt sein Schwert und lässt es mit einem dumpfen Schlag auf seine Schulter sinken. „Konrad von Masowien bittet uns um Hilfe gegen die Pruzzen, das ist wahr. Er schenkt uns Kulmerland – doch als wir Burgen bauen, Städte gründen, Ordnung schaffen, da gefällt ihnen plötzlich nicht mehr, was sie selbst gerufen haben.” Konrad nickt langsam. „Weil wir bleiben.” „Weil wir mächtiger werden als sie. Ein Ritterorden mit eigenen Gesetzen, mit Ländereien, mit Burgen, die selbst Könige nicht erstürmen können. Die Polen nennen es Hochmut. Ich nenne es Pflicht.” „Was können wir tun?”, fragt Konrad leise. „Wie beweisen wir, dass unser Dasein rechtmäßig ist? Dass wir nicht nur Eroberer, sondern Bewahrer sind?” Arno schreitet zu einem Holzblock und holt zwei Krüge mit Wasser. Sie sind exakt gleich voll. Er reicht Konrad einen. „Du kannst ein Reich mit der Klinge gewinnen, Junge. Aber du hältst es mit Gerechtigkeit.” „Und wenn man uns keine Gerechtigkeit zutraut?” „Dann müssen wir größer sein als ihr Misstrauen. Wenn wir Straßen bauen, sollen sie halten. Wenn wir richten, sollen unsere Urteile weise sein. Wenn wir kämpfen – nur gegen jene, die das Recht wirklich brechen.” Er tritt in Stellung. Konrad tut es ihm gleich. „Doch vergiss nie: Auch die Gerechtigkeit braucht ein Schwert.” Mit einem Ruf stürmt Arno vor. Wieder kreuzen sich die Klingen, aber diesmal kämpft Konrad mit einem anderen Geist – nicht nur für Ruhm oder Übung, sondern für das Gleichgewicht zwischen Macht und Recht. Er weiß jetzt: Seine Klinge ist nur so viel wert wie der Wille, sie mit Weisheit zu führen.

4. Ordnung im Orden

Der Staub tanzt in der Luft wie winzige Geister der Vergangenheit, als Konrad die schwere Tür zum Archiv erneut öffnet. Zwischen den Regalen steht bereits Bruder Antonius, der Hüter der Schriftrollen, mit einem dicken Pergamentband in der Hand. Er hat Konrads Schritte schon gehört, bevor er ihn sieht. „Komm näher, junger Bruder”, sagt der alte Mönch, ohne aufzublicken. „Heute wollen wir nicht nur von Burgen und Missionen sprechen, sondern vom Herzen des Ordens – seiner Ordnung.” Konrad tritt näher. Der Tisch ist bedeckt mit Plänen, Diagrammen und einem hölzernen Modell der Marienburg. In dessen Mitte thront das Hochschloss wie ein Denkmal der Disziplin. „Viele glauben, der Hochmeister sei der Alleinherrscher unseres Ordens”, beginnt Antonius, während er das Pergament entrollt. „Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Der Deutsche Orden ist wie ein Uhrwerk – und jedes Amt ein Zahnrad.” Konrad beugt sich über das Dokument. Es ist ein Verzeichnis der Ordensämter, fein geschrieben mit roter Tinte und goldenen Initialen. „An der Spitze steht der Hochmeister – er ist unser geistlicher Führer, Kriegsherr und oberster Richter. Doch selbst er ist eingebunden in den Rat der Ämter.” Antonius deutet auf den nächsten Eintrag. „Der Großkomtur ist gleich nach ihm der ranghöchste. Er verwaltet den gesamten Besitz des Ordens, organisiert Wirtschaft, Vorräte, Verwaltung. Wenn der Hochmeister der Kopf ist, dann ist der Großkomtur das Rückgrat.” „Und der Ordensmarschall?”, fragt Konrad. „Der führt das Schwert”, sagt Antonius mit ernster Stimme. „Er ist verantwortlich für das Heer, die Waffen, die Burgen. Wenn der Marschall ruft, reiten Tausende. Und sie reiten geordnet.” Er fährt mit dem Finger weiter über das Pergament. „Dann gibt es den Drapier, der sich um Kleidung und Ausrüstung kümmert. Den Spittler, der für Krankenhäuser und Pflege zuständig ist – besonders in den südlichen Gebieten und in Städten wie Elbing. Der Tressler ist der Schatzmeister. Und schließlich der Trapier, der für die Disziplin innerhalb der Brüder sorgt.” Konrad runzelt die Stirn. „So viele Aufgaben … das klingt beinahe wie ein Königshof.” Antonius nickt. „Nur ohne Erbschaft. Jedes Amt wird gewählt. Kein Bruder trägt ein Amt, weil er geboren wurde – sondern weil er geeignet ist.” „Und wenn einer versagt?” „Dann wird er ersetzt. Ohne Zorn, ohne Blut. Nur durch Regel.” Der alte Mönch schließt das Pergament mit Bedacht. „Darum überdauert der Orden. Nicht durch Macht, sondern durch Ordnung. Nicht durch Blutlinien, sondern durch Berufung.” Konrad lässt die Worte in sich wirken. Der Orden ist mehr als ein Heer, mehr als ein Glaube. Er ist ein System. Ein Gedanke, gefasst in Stein, Schrift – und Dienst. „Das Kreuz ist schwer”, sagt er leise. Antonius lächelt. „Deshalb tragen wir es gemeinsam.”

5. Das Tor zur Welt

Der Wind riecht nach Salz, Fisch und fremden Zungen.

Als Konrad die breite Holzbrücke zum Langen Markt von Danzig betritt, verschlägt es ihm für einen Moment den Atem. Vor ihm dehnen sich Lagerhäuser bis zum Horizont, die Arme der Kräne ragen in den Himmel wie Kathedralen aus Holz, und auf dem Fluss gleiten Schiffe mit Segeln aus Flandern, England, Nowgorod, dem Reich der Kalmücken und sogar aus Genua. „Du hast den Wallfahrtsort des Handels betreten”, sagt Bruder Matthias, der Komtur von Danzig, mit einem Lächeln. „Hier zahlt man nicht in Ave Maria, sondern in Lübecker Pfund.” Konrad kann kaum glauben, wie sehr sich die Stadt verändert hat. Vor wenigen Jahrzehnten ist sie noch ein umkämpftes Fischerdorf gewesen. Jetzt ist sie das Herz des Ordenslandes – das Tor zur Welt. „Wie ist das möglich geworden?”, fragt er. „Ordnung”, sagt Matthias ruhig. „Wir bauen den Hafen aus, erhöhen die Speicherhäuser, führen Rechtssicherheit ein, stützen unsere Münzen, hängen Diebe – und lassen den Handel steuerfrei.” Er weist auf einen dänischen Frachter, der gerade entladen wird. „Hier landet das Korn aus dem Kulmer Land, das Holz aus Masuren, das Salz aus Elbing. Und von hier geht Bernstein nach Paris, Getreide nach England, Pelz nach Brügge.” Ein flandrischer Kaufmann grüßt hastig auf Latein, ein venezianischer Bankier zählt unterdessen Wechselbriefe auf einer Wachstafel ab. „Die Hanse kommt zu uns”, sagt Matthias stolz. „Nicht weil sie muss, sondern weil sie kann. Keine andere Stadt in Europa hat derzeit unsere Effizienz. Kein Fürst mischt sich hier in Preislisten ein. Kein Zoll wird ohne Buch geführt. Der Orden schützt – und die Händler zahlen dafür mit Vertrauen.” Konrad sieht, wie Stapel von Fässern verladen werden, wie Menschen in acht Sprachen reden, wie aus einer Burg eine Stadt und aus der Stadt ein Stern geworden ist. „Und die Könige?”, fragt er. „Was denken sie über diese Macht?” „Sie zählen ihre Schulden”, sagt Matthias trocken. „Sie hoffen, dass wir es nicht übertreiben. Sie beobachten uns. Und sie fürchten, dass unsere Ordnung ihre Schwäche entlarvt.” Ein Reiter tritt heran. Matthias reicht ihm einen Brief. „Du siehst einen der unsichtbaren Pfeiler unseres Ordens”, sagt plötzlich Bruder Antonius, der sich ihnen genähert hat. „Schneller als unser Schwert ist der Reiter – oder gar eine Brieftaube. So etwas findest du nirgendwo im Okzident.” Konrad blickt dem Reiter nach. „Wie viele Stützpunkte haben wir?” „Hunderte”, antwortet Antonius. „Und Wege, die sie verbinden. Unser Postwesen ist vielleicht unser stärkstes Werkzeug – nach dem Glauben und vor dem Stahl.” Sie treten in den Kreuzgang, wo ein großer Wandplan hängt: das Gebiet des Ordens, von der Ostsee bis nach Livland, von Thorn bis Memel. Darauf verzeichnet: Burgen, Wege, kleine Wappen. „Jede dieser Burgen”, sagt Antonius und zeigt auf die Karte, „ist nicht nur Festung, sondern Verwaltungssitz. Eine sogenannte Komturei – oder Komende.” „Und der Komtur ist der Verwalter?” „Ganz recht. Er führt die Brüder vor Ort, regelt Recht, organisiert Vorräte, sorgt für Sicherheit – aber auch für Predigt und Pflege. Er ist eine Art kleiner Fürst, doch ohne Krone – nur mit Regel.” Konrad betrachtet die Karte genauer. Die Marienburg selbst ist markiert als Zentrale, doch überall verstreut liegen weitere Namen: Balga, Christburg, Ragnit, Brandenburg, Kulm. „Und sie alle berichten an die Marienburg?” „Ja – über Boten, wöchentliche Berichte, jährliche Rechenschaft. Ein Komtur muss genau Buch führen: wie viele Hufe Land, wie viele Pferde, wie viel Getreide. Selbst der Stand der Latrinen wird notiert.” Konrad schmunzelt. „Disziplin beginnt im Kleinen”, sagt Antonius trocken. „Und wie schnell reisen die Briefe?” „Wenn Wind, Wetter und Weg günstig sind, kann eine Botschaft von Danzig bis Riga in fünf Tagen reisen. Unsere Reiter wechseln Pferde an Stationen – Poststationen zwischen den Komtureien. Und niemand öffnet ein Siegel, der nicht dazu befugt ist.” Er zieht ein kleines Etui hervor und zeigt Konrad ein rotes Wachssiegel mit dem Tatzenkreuz. „Jeder Postbrief trägt das Siegel des Absenders. Der Hochmeister, ein Komtur, selbst der Spittler – sie alle haben eigene Wappen. Und wehe dem, der sie fälscht.” „Wird viel geschrieben?” „Mehr als du denkst. Der Orden ist ein Netz – und Schrift ist sein Blut.” Konrad blickt hinauf zu den Türmen der Stadt. Er denkt an Ungarn, an das Misstrauen, an den Neid der Bequemen. Danzig ist mehr als ein Hafen. Es ist ein Versprechen: So könnte Europa sein, wenn Ordnung und Weitblick herrschen.

6. Ziegel und Zweifel

Die Luft ist schwer vom Geruch nach Lehm, Rauch und Feuer. Konrad zieht das Tuch fester um Nase und Mund, als er durch das Tor der Ziegelfabrik tritt. Die Öfen glühen rot, der Boden ist von Schuhen hart gestampft, und in langen Reihen stapeln sich Ziegel – rot, rechteckig, makellos. Die Steine, aus denen Burgen gebaut werden. Ein Bruder des Hauses führt ihn durch die Anlage und zeigt stolz auf die Abläufe. „Die besten Ziegel im ganzen Ordensland”, sagt er. „Gebrannt mit Holz aus unseren Wäldern, geformt von erfahrenen Händen.” Konrad nickt, doch sein Blick gleitet über die Männer an den Öfen. Ihre Kleidung ist einfach, ihre Gesichter schmutzig. Sie sprechen miteinander – auf Polnisch, rasch, rau. Konrad versteht nicht jedes Wort, aber genug. Er bleibt stehen, hinter einem Stapel frischer Ziegel. Zwei Arbeiter haben sich kurz zurückgezogen, trinken aus einem Krug. „Wir schuften wie Ochsen”, sagt der eine. „Und die Ritter sitzen oben in den Burgen aus unseren Steinen.” „Ach, und wenn die Polen wieder hier regieren, wird’s besser?” Der andere schnaubt. „Dann schuften wir eben für Krakau statt für Marienburg.” „Mag sein”, murmelt der erste. „Aber wenigstens wären es dann unsere Herren. Nicht diese Stahlmänner, die mit frommen Sprüchen das Land dominieren.” Konrad spürt, wie sich sein Nacken verspannt. Er tritt um den Stapel herum. Die Männer fahren erschrocken auf. Einer will sich verbeugen, doch Konrad hebt die Hand. „Bleibt ruhig. Ich habe euch reden hören. Und ich will verstehen.” Sie sehen sich an, zögern. Dann sagt der Ältere vorsichtig: „Herr, wir meinen’s nicht böse. Aber fragt euch selbst: Für wen bauen wir diese Steine? Für uns? Für unsere Kinder? Oder für einen Orden, der uns Fremde nennt, obwohl wir hier geboren sind?” Konrad schweigt. Dann sagt er langsam: „Der Orden hat dieses Land geformt. Vor hundert Jahren war hier Wildnis. Jetzt gibt es Straßen, Mühlen, Kirchen. Gerechtigkeit.” „Gerechtigkeit?”, fragt der Jüngere. „Wenn ein Ritter einen Bauern schlägt, wer richtet ihn? Ein anderer Ritter. Wenn ein Pole ein Pferd stiehlt, wird er gehängt. Wenn ein Deutschritter ein Feld nimmt, nennt man es Verwaltung.” Konrad will widersprechen. Stattdessen fragt er: „Und was wäre besser? Dass das Land zerfällt in Fürstentümer? Dass Heiden aus Litauen wieder rauben kommen? Dass Polen mit ihren Adligen alles unter sich aufteilen?” Der Ältere lächelt traurig. „Nein, Herr. Wir wollen nur gehört werden. Gesehen. Als Menschen. Nicht nur als Hände, die Steine formen.” Konrad sieht auf die Ziegel vor sich. So fest. So formbar. So stumm. „Ich danke euch für eure Worte”, sagt er schließlich. „Ich werde darüber sprechen. Und zuhören.” Als er die Fabrik verlässt, haftet ihm nicht nur der Lehmgeruch an den Stiefeln. Sondern auch der Schatten einer Frage: Für wen baue ich meine Burg?

7. Wasser des Glaubens

Der Regen hat aufgehört, aber der Boden dampft noch, als die Ritter des Ordens ihre Banner neu spannen. Die Schlacht ist geschlagen – ein Dorf niedergebrannt, ein kleiner litauischer Fürst gefangen genommen, seine Männer erschlagen oder versprengt. Jetzt kniet der Sohn des Fürsten im Gras, umgeben von Ordensbrüdern im weißen Habit. Ein Mönch murmelt die lateinischen Worte der Taufe, während ein silberner Kelch mit geweihtem Wasser gefüllt wird. Konrad steht etwas abseits, den Helm unterm Arm, der Blick düster. „Nimmst du Christus an?”, fragt der Priester auf Deutsch, ein Dolmetscher flüstert die Worte auf Litauisch. Der junge Mann, kaum älter als Konrad selbst, nickt. Ob aus Furcht, Erschöpfung oder Glauben – niemand kann es sagen. Der Ritter neben Konrad, ein älterer Bruder namens Ulrich, verschränkt die Arme. „Einmal Heide, immer Heide”, grummelt er. „Heute lässt er sich taufen, morgen ruft er seine Götzen wieder an.” Konrad schweigt. Dann sagt er leise: „Aber wenn das stimmt – was bedeutet unsere Mission? Können wir den Glauben der Menschen beurteilen? Können wir wissen, was im Herzen liegt?” Ulrich schnauft. „Ein getaufter Heide ist besser als ein ungetaufter. Ob er glaubt, ist Gottes Sorge. Unsere ist es, ihm das Kreuz zu zeigen – mit Wasser oder mit Stahl.” Konrad blickt zum jungen Fürstensohn, dem gerade das Wasser über die Stirn fließt. Er sieht keine Freude in dessen Augen. Kein Leuchten, kein Frieden. Nur Müdigkeit. „Aber ist das Glaube?”, fragt er. „Wenn ein Mensch nur glaubt, weil er geschlagen wurde? Ist das nicht eher ein Zeichen unserer Schwäche als seiner Bekehrung?” „Du sprichst wie ein Gelehrter, nicht wie ein Ritter”, knurrt Ulrich. „Willst du warten, bis sie von selbst kommen? Das Volk dort betet zu Steinen und Feuer. Soll das ewig so bleiben?” „Nein”, sagt Konrad ruhig. „Aber ich frage mich, ob wir durch Feuer löschen – oder nur neue Flammen entfachen. Was wäre, wenn wir blieben? Nicht als Sieger, sondern als Lehrer?” Ulrich lacht rau. „Lehrer braucht es in Klöstern, nicht auf dem Schlachtfeld. Wir tun Gottes Werk – nicht sein Zögern.” Doch Konrad wendet sich ab. In seinem Herzen formt sich eine leise, drängende Frage: Wie können wir helfen, dass der Glaube wächst – nicht aus Furcht, sondern aus Hoffnung? Er weiß, dass der Orden Burgen bauen kann, Straßen, Spitäler. Doch Glaube? Glaube wächst nicht durch Zwang, sondern durch Beispiel. In einem Kodex hat Konrad einmal gelesen: Wenn ihr die Menschen so behandelt, wie sie es verdienen, werdet ihr sie verachten. Wenn ihr sie behandelt, wie sie es nicht verdienen, werdet ihr sie achten. Und sicherlich, so denkt Konrad, beginnt es damit, selbst zu glauben. Nicht nur an den Sieg. Sondern an das Gute im Menschen.

8. Ewige Pilgerschaft

Die Donau ist breiter als die Nogat und ruhiger, doch in Konrads Brust regt sich Unruhe. Zwei Wochen ist er nun unterwegs, im Auftrag des Hochmeisters. Die Briefe an den ungarischen König trägt er versiegelt und verborgen unter seiner Tunika – doch ihr Inhalt bedeutet ihm weniger als das, was er hier selbst zu sehen bekommt. Er steht auf einer Anhöhe bei Siebenbürgen, wo sich die Reste einer Burg aus dem roten Stein der Karpaten erheben. Keine Banner wehen auf den Türmen, keine Ordensritter patrouillieren. Und doch erkennt Konrad die Handschrift – die klaren Linien, die mächtigen Mauern, die Form des Wehrgangs. Dies ist einst eine Burg des Deutschen Ordens gewesen. Ein älterer Mann kommt mit einem Karren den Hang herauf. Er trägt eine schwere Kutte und spricht langsam, mit einem rauen Akzent. „Ihr seid nicht von hier, Herr.” „Nein”, antwortet Konrad. „Ich komme aus Preußen. Vom Orden.” Der Alte hebt eine Augenbraue. „Dann wollt Ihr wohl wissen, warum wir Eure Brüder nicht mehr hier haben.” Konrad nickt. Der Mann lehnt sich auf den Karren. „Vor hundert Jahren kommen sie hierher – stark, diszipliniert, gottesfürchtig. Sie bauen Burgen wie diese, bringen Schutz gegen die Kumanen. Doch bald fürchtet der König, dass sie mehr wollen als nur helfen.” „Was meint Ihr?”, fragt Konrad vorsichtig. „Sie denken, sie könnten alles besser. Und irgendwie haben sie recht. Sie bauen in einer Generation, wofür andere hunderte Jahre brauchen. Sie sind wie ein zweiter Hof – mit eigenen Gesetzen, eigener Kirche, eigenen Schwertern. Die Ritter sind untereinander einig, nicht durch Gold, sondern durch Gelübde. Und sie kennen die Welt. Sie haben in Akkon gekämpft, in Jerusalem gebetet.” Konrad sieht sich um. Aus dem einstigen Vorhof der Burg ist ein großes Dorf geworden. Schmiede hämmern, Händler preisen Waren an. Kinder lachen zwischen den Steinen der alten Ringmauer. „Und was geschieht dann?”, fragt er. „Der König dankt ihnen für ihre Hilfe – und schickt sie fort. Er sagt: Ungarn braucht keine fremde Macht in seinem Herzen.” Konrad senkt den Blick. „Aber was bleibt?” Der Alte lächelt. „Straßen. Städte. Schulen. Mauern. Der Orden geht – aber sein Stein bleibt.” Konrad schweigt lange. Dann sagt er leise: „Vielleicht ist das das Schicksal des Ordens. Nicht zu herrschen – sondern zu säen.” „Vielleicht ist es sein Schicksal, Herr Ritter”, sagt der Alte, „immer dorthin zu ziehen, wo er gerade gebraucht wird. Dort zu bauen und zu verbessern – und dann weiterzuziehen.” „Ein hartes Los”, meint Konrad. „Das Los unseres Herrn Jesus und der Apostel – nicht wahr?”

9. Das Bessere und das Bequeme

Die drei Stränge

(Quelle: Deutscher Orden in Europa 1300, CC BY-SA 4.0)

Die Tür des Scriptoriums öffnet sich langsam, und Konrad tritt ein. Der vertraute Duft von Wachs, Staub und Pergament empfängt ihn wie eine alte Melodie. Bruder Laurentius, sein Mentor, sitzt an seinem Pult, den Federkiel in der Hand, ein Stapel Briefe zu seiner Linken, Siegelwachs zu seiner Rechten. Er blickt auf, als Konrad eintritt – ruhig, aufmerksam. „Du bist zurück aus Ungarn.” Konrad nickt. „Ich habe die Briefe überbracht. Der König ist höflich – aber vorsichtig. Und die Burgen … sie sind leer, doch lebendig. Städte sind daraus geworden. Der Orden hat gesät – und wurde verstoßen.” Laurentius legt den Federkiel beiseite, als weiß er, dass dies mehr ist als ein kurzer Bericht. „Und? Was lernst du daraus?” Konrad tritt ans Fenster, blickt hinaus auf die Dächer der Marienburg, die glühend rot in der Abendsonne liegen. „Dass Macht Misstrauen weckt. Dass wir vielleicht zu stark sind, zu geschlossen, zu … visionär.” Der alte Mönch erhebt sich und tritt neben ihn. „Genau das tun wir, Bruder. Deine Brüder kämpfen in Griechenland gegen die Türken. Sie bauen Bewässerungsanlagen auf Sizilien. Sie handeln in Venedig mit Salz, Tuchen und Glas. Und sie missionieren in Livland, wo der Schnee das Kreuz schwer macht.” Er legt Konrad die Hand auf die Schulter. „Das Bessere ist der Feind des Faulen. Die Adeligen Europas haben sich eingerichtet. Sie zählen nicht Seelen – sondern Steuern. Sie denken nicht in Jahrhunderten, sondern in Ernten.” „Sie fürchten uns”, sagt Konrad leise. „Weil sie keine Vision haben. Weil sie glauben, es reiche, wenn der nächste Zehnte kommt. Sie dulden das Chaos, solange es leise ist – und bekämpfen, was Ordnung bringt, wenn es nicht von ihnen kommt.” Laurentius tritt zurück, mustert Konrad. „Nur wenn ein Feind an den Toren steht, wenn Städte brennen oder Türken landen, dann rufen sie die Templer. Die Johanniter. Oder uns.” „Dann wollen sie unsere Stärke”, murmelt Konrad. „Aber nicht unsere Ordnung. Nicht unseren Willen. Denn wir zeigen, was möglich ist. Und das ist gefährlich – für die Bequemen.” Laurentius deutet auf die Bibliothek. „Wir sammeln das Wissen des Orients und des Okzidents. Die Orden sind die Zukunft der Christenheit. Der Adel ist ihre Vergangenheit. Wir haben in hundert Jahren erreicht, wofür der Adel Jahrhunderte gebraucht hat.” Konrad blickt wieder hinaus. „Also sind wir die Mahnung? Die Saat und das Schwert?” Laurentius nickt langsam. „Wir sind die Frage, die keiner stellen will. Und die Antwort, die man nur im Notfall ruft.” „Wir müssen vorsichtig sein”, sagt Konrad. „Ja, vorsichtig – denn die alten Mächte dulden keine schnelle Veränderung. Sie nehmen die Werke der Bauern und Städte. Und sie werden auch unsere Werke nehmen. Wenn sie können – und sie versaufen sie mit burgundischem Wein.” „Wir haben unsere Gelübde. Sie schützen uns vor den Fehlern des alten Adels.” Konrad sieht auf seine Hände. Sie sind hart von der Arbeit. Nicht wie die der Prinzen. Laurentius neigt den Kopf, fast wie zu einem stillen Gebet. „Die Gelübde bedeuten alles, mein Sohn. Sie sind das Band, das unsere Gemeinschaft trägt. Ohne sie wären wir nur kurzsichtige Männer mit Schwertern. Mit ihnen aber sind wir ein Orden.” Er zieht einen ledergebundenen Codex aus der Tasche und schlägt ihn auf. „Drei Gelübde: Armut, Keuschheit, Gehorsam. Das ist der Kern aller Ritterorden – ob Templer, Johanniter oder Deutscher Orden. Aber bei uns liegt ein besonderer Geist darin.” Konrad lauscht still. Der Regen lässt nach. „Armut bedeutet: Nichts gehört uns. Kein Land, kein Pferd, kein Gold. Alles, was wir besitzen, gehört dem Orden – und damit Gott. Es schützt uns vor Gier – und vor Eitelkeit. Du kannst ein Schloss bauen und dennoch barfuß vor den Herrn treten.” Konrad nickt. Er erinnert sich an einen Bruder, der ein silbernes Schwert geschmiedet hat – und es dem Orden übergab, ohne es je selbst zu führen. „Keuschheit”, fährt Laurentius fort, „bedeutet, dass unser Herz ungeteilt bleibt. Kein Weib, kein Kind, kein Hof, der uns ablenkt. Unser Begehren soll auf das Göttliche gerichtet sein. Es ist ein Opfer, ja – aber auch eine Freiheit.” „Freiheit?”, fragt Konrad überrascht. Laurentius lächelt schwach. „Wer keine weltlichen Bande hat, kann in jedes Land ziehen, in jedes Feuer gehen, ohne zurückzuschauen. Es macht uns beweglich. Und unbestechlich.” Er blättert eine Seite um. „Gehorsam ist das schwerste. Es heißt nicht nur, einem Vorgesetzten zu folgen – sondern dem Orden selbst. Auch wenn du nicht verstehst. Auch wenn du zweifelst. Es ist der Gehorsam eines Bausteins im Dom: Du bist nicht das Ganze, aber ohne dich stürzt das Werk.” Konrad sieht erneut hinab auf seine Hände. Schwielig. Narbig. Und doch tragen sie dieses Gelübde. Laurentius schließt das Buch. „Die Templer kämpfen vor allem im Heiligen Land. Die Johanniter pflegen die Kranken und verteidigen Pilger. Unser Orden aber … ist beides. Arzt und Schwert. Bruder und Bauherr. Wir bauen – und verwalten – die Zukunft.” Draußen ist der Regen verklungen. Die Glocke der Vesper klingt leise über die Dächer der Marienburg. Konrad erhebt sich. Er versteht nun noch besser: Er ist kein Soldat mit einem Kreuz. Er ist ein Mönch, der alle Mittel nutzt, um das Werk des Herrn zu tun – bis zu seiner Rückkehr und der Vervollkommnung der Welt an den Toren des himmlischen Jerusalems.