Die Göltzschtalbrücke

1. Im Hinterhof

Das Tal der Göltzsch vor Baubeginn 1843

Das Tal liegt still an diesem Frühlingsmorgen. Nebel zieht wie feines Leinen über die Hänge, tastet sich zwischen den Bäumen entlang, legt sich auf die Dächer der kleinen Stadt, die sich wie festgewachsen an den Hang schmiegt. Reichenau. Ein Name, der einst wie ein Versprechen klingt, doch heute klingt er mehr nach dem, was einmal war. Die Göltzsch windet sich durch das Tal wie ein silberner Faden, an manchen Stellen schäumend und wild, an anderen ruhig und träge, als wüsste der Fluss selbst nicht recht, ob er rennen oder ruhen will. Die Ufer sind gesäumt von Fichten und knorrigen Eichen, deren Äste sich im leichten Wind bewegen, als wollten sie einander warnen. Über allem thront Burg Mylau, scharf gezeichnet gegen das Grau des Morgens. Ihre Zinnen ragen wie stumme Finger in den Himmel, ein Relikt aus einer anderen Zeit, das noch immer so tut, als hätte es Macht. Reichenau erwacht langsam. Aus den Kaminen steigt der erste Rauch. Ein Hämmern beginnt – gedämpft, ungeduldig. In den Werkstätten rühren sich die Männer, schlagen Stoffe, schleppen Garnrollen, doch der Klang ist nicht mehr der alte. Er klingt gehetzt. Die Zeit der Heimweberei ist vorbei, das wissen sie alle. In Leipzig rattern mechanische Spinnereien, in Chemnitz kreischen Fabriksirenen. Hier hingegen riecht es noch nach Handarbeit und Vergeblichkeit. Die Männer in den Wirtshäusern schweigen viel. Sie trinken nicht aus Lust, sondern aus Gewohnheit. Ihre Hände sind schwer von der Arbeit, ihre Gesichter tief gefurcht von Sorgen, die keine Namen mehr brauchen. Die Frauen spinnen weiter, die Kinder laufen durch Gassen, spielen mit Holzspulen, die niemand mehr braucht. Und doch – ein Rest Hoffnung liegt in der Luft, zäh und unsichtbar wie der Rauch der Öfen. Am Rande des Dorfes stehen zwei Burschen auf einer Anhöhe und blicken hinab ins Tal. Einer von ihnen hat von Leipzig gehört, vom Eisen, das auf Schienen rollt, von einer Bahnlinie, die kommen soll. „Stell dir vor”, sagt er, „man könnte in einem halben Tag bis nach Nürnberg.” Der andere lacht. „Was willst du denn in Nürnberg?” Aber er lacht nicht spöttisch. Eher so, als müsste er sich selbst erst an den Gedanken gewöhnen, dass man weiterkommen könnte, als bis zur nächsten Stadt. In den Gasthäusern spricht man im Flüsterton von einer Brücke. Männer mit Karten seien gekommen, mit Linealen, seltsamen Instrumenten und langen Mänteln. Sie hätten gefragt, gemessen, sich Notizen gemacht. Eine Brücke über das Göltzschtal, heißt es. Aus Ziegeln. „Ein Wahnsinn”, murmelt der alte Schmied. „Der Fluss war immer da. Und wir sind auch immer irgendwie rübergekommen.” Bauer Merten: schiebt den Hut vom Kopf und streicht sich über die Stirn „Ich sag’s euch: Wenn sie wirklich diese Brücke bauen, dann ist’s vorbei mit der Ruhe hier im Tal. Dann rollen die Züge Tag und Nacht. Unsere Kühe werden sich zu Tode erschrecken.” Händler Weber lacht trocken, sein Mantel noch staubig von der Landstraße: „Ach Merten, deine Kühe sind doch jetzt schon taub vom Glockengeläut. Denk lieber an die Märkte! Wenn die Eisenbahn kommt, kann ich meine Waren direkt nach Leipzig bringen – in einem halben Tag! Kein mühsames Gerumpel mehr über diese gottverlassenen Wege.” Handwerker Jonas nimmt einen tiefen Schluck, nickt bedächtig: „Und was ist mit den Werkstätten hier? Wer braucht noch einen Tischler aus Reichenau, wenn in Leipzig die Fabriken Stühle spucken wie Brot vom Fließband? Fortschritt, sagt ihr. Ich sehe eher: Konkurrenz.” Weber: „Fortschritt heißt, dass wir nicht zurückbleiben. Wir können neue Arbeit finden. Stell dir vor, Jonas: Du könntest Fensterrahmen für die Bahnhöfe bauen. Oder Möbel für die neuen Gasthäuser entlang der Strecke.” Merten: „Bahnhöfe. Gasthäuser. Ihr redet, als ob das alles schon gebaut wär. Noch ist das Tal, wie’s immer war. Still. Fruchtbar. Und wenn ihr mich fragt: Es hat auch seine Vorteile, wenn einen die Welt vergisst.” Jonas lehnt sich zurück, seine Stimme leiser: „Vergessen werden wir sowieso. Die Frage ist nur: von wem? Von der Welt oder von uns selbst? Ich hab meinen Jungen gefragt, ob er den Hof übernehmen will. Weißt du, was er gesagt hat? ‚Ich will Züge sehen.‘ Nicht Pferde nicht Kühe. Züge.” Weber: „Und genau deshalb wird diese Brücke gebaut. Nicht für uns Alten, sondern für die Jungen. Für die, die mehr sehen wollen als den Kirchturm von Mylau.” Merten: „Dein Wort in Gottes Ohr.” Weber: „Wem gehören eigentlich die Wiesen im Tal?” Fragt er rhetorisch. „Verkaufst du sie mir?” Merten: „Wort vergeht. Morgen besteht. Nichts verkaufe ich.” Weber: „Schlau von Dir.” Die Hohen Herren werden mehr zahlen. Dann bist du der größte Bauer der Stadt.” Merten: „Ha, das will ich sehen. Die hohen Herrn nehmen, was sie brauchen, wenn sie kommen.” Die drei Männer schweigen. Draußen reißt der Wind für einen Moment die Wolken auf. Ein Sonnenstrahl fällt auf die dampfende Straße vor der Schenke – als hätte das Tal kurz den Atem angehalten. Die Jungen der Stadt hören ihren Vätern nicht zu. Sie sehen die Arbeiter, die aus anderen Landesteilen anreisen, die Vermesser mit ihren Geräten, die Offiziellen mit den glänzenden Stiefeln. Sie sehen, dass etwas geschieht. Etwas, das größer ist als Reichenau, größer als das Tal, größer vielleicht als ihre ganze Vorstellung von Welt. Denn wer eine Brücke baut, glaubt an die Zukunft. Und manchmal reicht schon dieser Glaube, um alles zu verändern.

2. Die Idee aus Eisen und Dampf

Dresden Frühjahr 1843

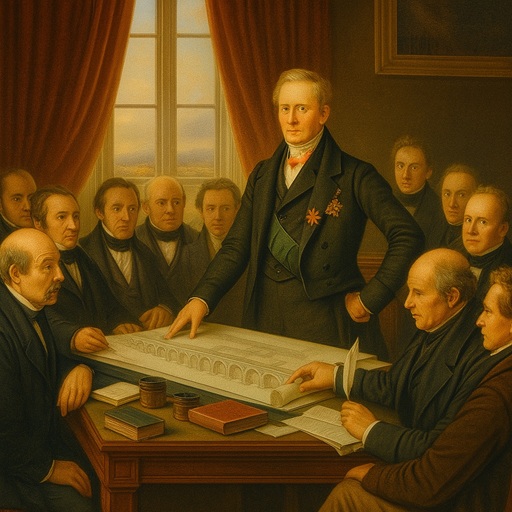

Im Jahr 1843 ist Nürnberg noch weit entfernt von Reichenau, und doch verbindet ein unsichtbares Band die beiden Städte: der Wille zur Veränderung. Bayern und Sachsen – zwei Königreiche, zwei Kulturen, doch vereint in einem Gedanken, der in jenen Jahren ganz Europa erfasste: Eisenbahnen. Seit die erste deutsche Eisenbahn 1835 von Nürnberg nach Fürth dampfte, ist nichts mehr wie zuvor. Die Fahrt hatte nur sechs Kilometer betragen, doch der Ruck, den sie auslöste, ist gewaltig. Kaufleute, Könige, Ingenieure – sie alle sehen in den eisernen Gleisen das Rückgrat der Zukunft. Waren, Menschen, Ideen: Alles wird schneller, weiter, größer werden. Und wer nicht mitgeht, bleibt zurück. In Sachsen ist man nicht blind für diese Entwicklung. Leipzig, das aufstrebende Handelszentrum mit seiner Messe und seinen Buchverlagen, will nicht mehr nur Endpunkt sein, es will Drehkreuz werden. Hof in Bayern wiederum blickt neidisch auf den Anschluss an die großen Handelslinien nach Norden und Osten. Eine Verbindung zwischen Leipzig und Hof, das ist mehr als ein technisches Projekt. Es ist eine politische Geste, ein wirtschaftliches Versprechen. Der Sitzungssaal riecht nach kaltem Rauch, feuchtem Papier und dem Staub der Landkarten. Carl Gustav Harkort streicht mit der Handkante über den großen Tisch, an dem sich die Männer versammelt haben. Ein Knarren geht durch das Holz, als er sich erhebt. Draußen schlägt der Regen gegen die hohen Fenster. Die Stadt erwacht, doch hier drinnen ist alles still. „Meine Herren,” beginnt Harkort mit ruhiger Stimme, „wenn wir Leipzig nicht anbinden, binden wir es ab.” Ein Raunen geht durch den Saal. Ein junger Ingenieur hebt fragend den Blick. Ein anderer notiert eilig etwas in sein Notizbuch. Harkort tritt an die Karte. Mit dem Finger fährt er von Leipzig nach Süden. Altenburg, Werdau – dann hält er inne, seine Hand zittert kaum merklich über einem Punkt, der leer erscheint. „Hier liegt es. Das Nadelöhr. Das Göltzschtal.” Einer der Beamten räuspert sich. „Ein Tal, Herr Regierungsrat. Nicht mehr und nicht weniger.” „Ein Abgrund”, entgegnet Harkort. „Ein Abgrund zwischen uns und der Zukunft.” Er spricht von Nürnberg. Von Hof. Von der Idee, Sachsen und Bayern zu verbinden. Von einer Eisenbahn, die nicht nur Waren transportieren, sondern Menschen zusammenbringen soll. Der Fortschritt, sagt er, ist kein Zug – er ist das Gleis. Und wer das Gleis nicht baut, verpasst den Zug. Später, als der Regen in feine Nebel übergeht, verlässt Harkort das Gebäude und zieht sich den Mantel enger um die Schultern. In seinem Aktenkoffer liegt der Beschluss: Ausschreibung zum Bau einer Brücke über das Göltzschtal – vollständig aus Mauerwerk. In Nürnberg, zur selben Zeit, wird an ähnlichen Papieren gearbeitet. Die Bayerische Staatseisenbahn hat Ingenieure entsandt, die mit mürrischen Gesichtern und nassen Stiefeln durchs vogtländische Hügelland stapfen. Sie schreiben Berichte, messen Höhenunterschiede, fluchen über lehmige Pfade. In Hof, in den Wirtschaftsräumen der Handelskammer, werden Rechnungen aufgestellt: Wie viele Güter könnten durchkommen? Wie schnell? Und vor allem: Wie billig? Doch die Zahlen sagen nichts über das Tal selbst. Sie sagen nichts über den Fluss, der sich windet wie eine alte Narbe durch das Land. Nichts über die Windböen, die sich in den Hängen fangen. Und nichts über die Zweifel, die jeder kennt, der versucht hat, das Tal zu überqueren. Zurück in Leipzig. Drei Tage später. Die Ausschreibung ist öffentlich. Die Bedingungen sind hart, fast spöttisch: Die Brücke muss dem Druck von Dampfloks standhalten. Sie darf nicht aus Gusseisen bestehen. Sie soll möglichst aus Ziegelmauerwerk gebaut werden, da dieses in Sachsen reichlich vorhanden ist. Die Spannweite: mehrere hundert Meter. Die Höhe: mindestens 70 Meter. „Ein Wahnsinn”, murmelt ein Architekt, als er das Plakat am Schwarzen Brett der Technischen Bildungsanstalt liest. Ein anderer lacht. „Ziegel? Das hält doch niemals.” Die meisten gehen weiter. Aber einer bleibt stehen. Ein Mann mittleren Alters, mit wachem Blick, einem leicht gebogenen Rücken und rußverschmierten Ärmeln. In seiner rechten Hand hält er einen Zeichenstift, in der linken ein kariertes Blatt. Sein Name ist Johann Andreas Schubert. Er liest die Ausschreibung kein zweites Mal. Er lächelt. Denn in seinem Kopf steht die Brücke längst.

3. Die Vermessung der Zukunft

Dresden Herbst 1843

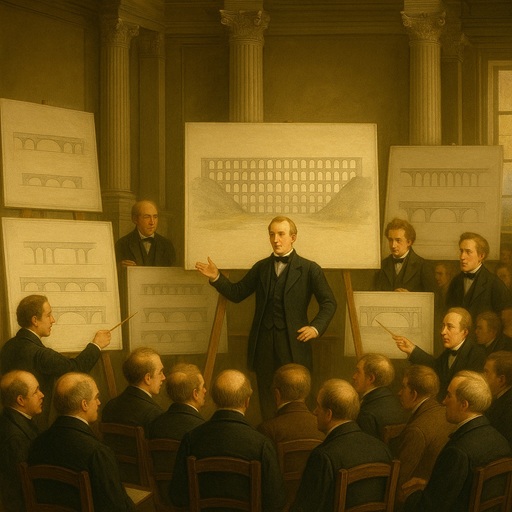

Der große Saal im Leipziger Bauamt ist erfüllt vom Kratzen der Federkiele, dem Rascheln schwerer Akten und dem nervösen Räuspern ehrgeiziger Männer. Die Luft riecht nach Kohle, Papier und Erwartung. Es ist der vierte Juni 1845, als die Pläne auf den langen Eichentisch gelegt werden. Sechs Entwürfe. Sechs Visionen für eine Brücke, die das Unmögliche überwinden soll. Johann Andreas Schubert steht etwas abseits, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Er beobachtet die Männer, die sich über die Zeichnungen beugen, über Formeln murmeln, mit Linealen über Linien fahren, die sich in Bögen und Pfeilern verlieren. Er kennt sie alle: die Konkurrenten. Und er weiß, dass sie ihn unterschätzen. Da ist Balthasar Dietrich, der Königliche Oberbaurat aus Dresden. Sein Vorschlag ist konservativ, durchdacht, monumental – eine Bogenbrücke aus Sandstein, mit schwerem Fundament, das sich tief ins Tal graben würde. Aber sie ist teuer, zu schwer für den feuchten Grund, zu aufwendig für die angestrebte Bauzeit. Neben ihm: Professor Kleinmann aus München, ein Mann mit einer goldenen Uhrkette und einem leeren Blick für das, was nicht auf Papier steht. Er bringt einen Entwurf für eine Gitterträgerbrücke aus Eisen. Leicht, elegant, technisch faszinierend – aber zu gewagt. Die Eisenbahnkommission misstraut noch immer dem Material. Es rostet. Es reißt. Es schreckt. Dann ist da Friedrich Höhne, ein solider Baumeister aus Zwickau. Sein Plan sieht eine Mischung aus Holz und Stein vor, ein klobiger Hybrid, der an ein Scheunentor erinnert, das man über das Tal legen will. Sicher, billig – aber so hässlich, dass selbst die Raben davonfliegen würden. Schubert hat nur einen einzigen Bogen gezeichnet. Einen großen. Den größten. Seine Brücke besteht aus 98 Bögen, in vier Stockwerken übereinander gestapelt, gebaut aus nichts als Ziegelstein. Sie wirkt wie eine Kathedrale des Fortschritts. Und das Erstaunlichste: Sie ist berechnet. Nicht geschätzt, nicht geahnt – berechnet. Schubert hat als erster deutscher Ingenieur eine Lokomotive konstruiert, er kennt die Lasten, die Kräfte, die Spannungen. Während andere Männer mit Maßband und Gefühl arbeiten, rechnet er mit Integralen und Lastkurven. Ein Mitglied der Kommission, ein alter Militäringenieur mit durchdringendem Blick, deutet auf den gewaltigen Mittelbogen. „Herr Schubert, Sie wissen, dass diese Spannweite jede bisher gebaute Ziegelbrücke übertrifft?” „Ich weiß es”, sagt Schubert ruhig. „Aber ich weiß auch, dass der Bogen hält. Der Ziegel hält. Und der Wille hält.” Ein leises Schmunzeln geht durch die Runde. Dann folgt das Schweigen, das immer vor Entscheidungen steht. Zwei Wochen später trifft der Bescheid ein. Der Zuschlag geht an Johann Andreas Schubert. Nicht, weil sein Plan der billigste ist. Nicht, weil er der sicherste ist. Sondern weil er etwas wagt. Weil er den Mut hat, das Mögliche neu zu definieren. Und während seine Konkurrenten schweigend ihre Skizzen zusammenrollen, ist Schubert bereits auf dem Weg ins Tal. Er sieht das Grün der Hänge, das Glitzern der Göltzsch, die mächtigen Schatten von Burg Mylau. Und in seinem Kopf steht sie schon – die Brücke. Stein für Stein. Bogen für Bogen. Zukunft für Zukunft.

4. Ziegel für die Ewigkeit

Göltzschtal 1843

Die Luft in der Ziegelfabrik von Reichenbach ist schwer von Staub, Dampf und dem beißenden Geruch von Lehm und glühender Kohle. Es zischt, knallt, ächzt und brodelt in jeder Ecke. Männer in rußverschmierten Hemden schleppen Schubkarren voller Ton, werfen sie in Formen, schlagen sie glatt, drehen sie aus, schichten sie auf Paletten, bevor sie in den großen Ringofen wandern, wo das Feuer nie erlischt. Johann Andreas Schubert zieht ein feines Taschentuch aus der Jacke und presst es gegen den Mund. Neben ihm steht Robert Wilke, Bauleiter, Freund, Kollege – ein Mann mit klarer Stimme und rußfestem Magen. Er redet direkt mit dem Ziegelmeister, einem wettergegerbten Kerl mit vernarbten Händen und skeptischem Blick. „Sie wollen … wie viele?” fragt der Meister und schaut Schubert an, als hätte er sich verhört. „Achtunddreißig Millionen,” wiederholt Wilke, als wäre es das Natürlichste der Welt. „Fünfzigtausend am Tag. Und das jeden einzelnen Tag. Mindestens.” Ein junger Arbeiter am Rand der Halle stößt einen trockenen Lacher aus. Ein anderer pfeift leise. Der Meister schweigt, dann kratzt er sich langsam durch den Bart, als müsse er erst prüfen, ob sein Gehör ihn täuscht. „Fünfzigtausend am Tag?”, wiederholt er. „Und was kommt dann als Nächstes? Wollt ihr, dass wir die Göltzsch einfrieren? Oder den Berg daneben wegräumen?” Schubert tritt vor. Ruhig. Sachlich. In seinen Augen liegt kein Zweifel. „Wir bauen eine Brücke, die größer ist als alles, was vorher aus Ziegeln gebaut wurde. Aber wir bauen sie nicht, weil sie groß ist. Wir bauen sie, weil sie notwendig ist. Was wir brauchen, ist kein Spott sondern Zuverlässigkeit.” Er nimmt einen Ziegel aus der nahen Palette. Warm ist er, noch leicht dampfend. Dann gibt er ein Zeichen. Zwei Männer kommen heran, tragen eine metallene Vorrichtung. Eine Presse, eigens gebaut. Der Meister schaut nun doch etwas interessierter. Schubert legt den Ziegel in das Prüfgerät, zieht ein schweres Gegengewicht in Stellung. „Festigkeitstest”, sagt er ruhig. „Wenn der Stein hält, hält die Brücke. Wenn er bricht, dann brechen wir mit ihm.” Ein leises Knacken. Dann Stille. Der Ziegel hält. Kein Splittern, kein Sprung. Nur der Druck. Dann ein weiteres Gewicht. Noch eines. Knack. Ein feines Geräusch, kaum hörbar. Ein winziger Riss. „Gut”, sagt Wilke trocken. „Jetzt wissen wir, wie weit wir gehen dürfen. Und was wir noch verbessern müssen.” Der Ziegelmeister schaut die beiden Männer an, als stünden da zwei Wahnsinnige – oder zwei Männer, die etwas sehen, was sonst keiner sieht. Dann nickt er langsam. „Ihr kriegt eure Ziegel. Nicht weil ich’s glaube – sondern weil ich’s sehen will.” Und so beginnt der Rhythmus, der die kommenden Monate bestimmen wird. Jeden Tag rollen Karren mit Tausenden Ziegeln in Richtung Tal. Männer schichten, brennen, sortieren. Und in Reichenbach spricht man bald nicht mehr von „der Brücke”, sondern von „der Bestie”. Denn sie frisst Stein um Stein – und gibt dafür nur eine einzige Hoffnung zurück: dass etwas bleibt, das größer ist als man selbst.

5. Logistik eines Meisterwerks

Göltzschtal 1843

Die Wiese, die einst still und verlassen zwischen den Hügeln des Göltzschtals lag, ist nun ein summender Organismus. Wagen rumpeln über frisch befestigte Wege, Karren kreischen unter dem Gewicht von Holz, Kalk und Sand. Schubkarren, Zugtiere, Schaufeln, Kommandorufe – es klingt wie ein Krieg ohne Waffen. Ein Krieg gegen die Schwerkraft. Schubert steht an einem hölzernen Planungstisch, auf dem eine Karte des Tals ausgebreitet ist. Die Linien und Markierungen wirken wie ein Nervensystem. Von Reichenbach aus führen mehrere Lieferachsen sternförmig ins Zentrum der Baustelle. Ziegel werden direkt aus den Öfen in langen Kolonnen mit Fuhrwerken herangebracht, doch das ist nur ein Teil. Der kleinere Teil. „Wir brauchen mehr als nur Steine”, sagt Robert Wilke, der mit dreckverschmiertem Mantel und brennenden Augen aus dem Lager kommt. „Kalk, Holz, Wasser – alles muss fließen wie ein Strom.” Und er hat recht. Für die Mörtelproduktion braucht es gewaltige Mengen Löschkalk, der in speziellen Kalköfen bei Greiz gebrannt wird. Der Kalk kommt per Wagen, teils mit Ochsen, teils mit Pferden, täglich, bei jedem Wetter. Die Straßen werden eigens verstärkt, es werden kleine Versorgungsstationen eingerichtet – mit Schmieden, mit Stallungen, mit Nachtlagern für die Transporteure. Holz stammt aus den umliegenden Wäldern – es wird für Gerüste, Rampen, Aufzüge, Brückenprovisorien gebraucht. Ganze Trupps von Waldarbeitern sind abgestellt, Stämme werden auf Flößen über die Göltzsch getrieben, wo sie gefischt, gesägt und weiterverarbeitet werden. Eisen wird in Form von Werkzeugen, Keilen, Pressen, Nägeln und Schienen von sächsischen Schmieden und Hammerwerken geliefert – viele davon aus dem Erzgebirge. Wasser, das unscheinbarste Material, wird direkt aus der Göltzsch entnommen – für das Mischen des Mörtels, zum Kühlen, zum Reinigen, zur Herstellung von Dampf für kleine mobile Pressen. Über allem liegt ein Prinzip: Taktung. Jeder Fehler, jede Verzögerung kostet Wochen. Schubert setzt auf ein System, das in militärischer Präzision funktioniert – mit Lagerplätzen, Zeitplänen, Kontrollposten. Arbeiter tragen nummerierte Marken, Lieferungen werden gewogen, Listen geführt.

6. Der Mut zum Bogen

Göltzschtal 1844

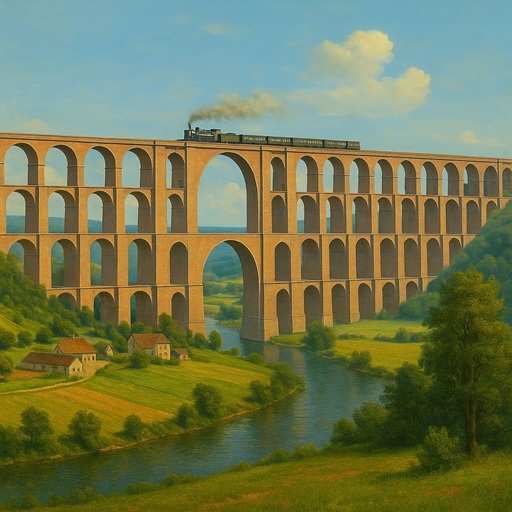

Die Sonne steigt über dem Tal der Göltzsch und wirft langgestreckte Schatten über Holzgerüste und frisch gesetzte Fundamentsteine. Es riecht nach Lehm, nach Kalk, nach Zukunft. Johann Andreas Schubert steht auf einem Gerüst oberhalb der ersten Pfeilergrube, das Maßband locker in der Hand, den Blick jedoch weit über das Tal hinaus gerichtet. „Wisst ihr”, sagt er zu Wilke und einem englischen Ingenieur, der als Beobachter aus Manchester gekommen ist, „wir bauen nicht nur eine Brücke. Wir verschieben Maßstäbe.” Der Engländer, ein junger Mann namens Charles Lennox, nickt respektvoll. Er hat Brücken gesehen. Viele. Doch was sich hier erhebt, zwischen Reichenbach und Mylau, scheint ihm beinahe übermenschlich. Er hat ein Buch mitgebracht. Darin sind die größten Brücken Europas beschrieben und bebildert. Was Schubert plant – und beginnt zu bauen – übertrifft alles, was das Europa der 1840er kennt. Mit ihren 78 Metern Höhe überragt sie nicht nur jede Eisenbahnbrücke ihrer Zeit, sondern auch fast alle historischen Vorbilder. Ihre 574 Meter Länge machen sie zu einem wahren Viadukt, einer Kette von Bögen, die sich über das gesamte Tal spannen wird – 98 an der Zahl, auf vier gestaffelten Ebenen. Nicht aus Eisen. Nicht aus Beton. Sondern aus Ziegelstein. Die Wahl des Materials ist ebenso kühn wie genial. Ziegel sind billig, lokal verfügbar, bewährt – doch noch nie in solcher Menge und unter solcher Last verwendet worden. Schubert lässt 38 Millionen Steine brennen, prüft sie auf Druckfestigkeit, sortiert aus, optimiert die Mischung des Lehms. Jeder einzelne Ziegel wird Teil eines größeren Ganzen – eines steinernen Netzwerks, das nicht nur Last trägt, sondern Geist. Und während die englischen Brücken sich ducken, flach und schnell, und die römischen in ihrer Größe verharren, richtet sich die Göltzschtalbrücke auf wie ein Denkmal des industriellen Zeitalters. Schubert ist kein Mann, der sich in Ruhm sonnt. Doch er weiß: Diese Brücke wird bleiben. Sie wird nicht nur Züge tragen, sondern Ideen. Den Gedanken, dass Technik nicht hässlich sein muss. Dass Vernunft schön sein kann. Dass das Handwerk nicht stirbt, sondern wächst, wenn man ihm vertraut. „Die Römer hatten den Bogen”, sagt er leise zu Wilke, als sie am Abend die Baustelle verlassen. „Die Engländer haben den Dampf. Und wir, wir haben den Rechenstift und den Mut.” Und in der Ferne, wo das Tal sich weitet, lassen die ersten Fundamente die Zukunft erahnen. Ziegel für Ziegel. Bogen für Bogen. Ein Versprechen, das sichtbar wird.

7. Römische Ingenieure in Frankreich

Im warmen, goldenen Licht der Provence erhebt sich die Pont du Gard seit beinahe zwei Jahrtausenden majestätisch über das Tal des Gardon. Wie aus der Landschaft selbst gewachsen, fügt sich das antike Bauwerk aus hellen Kalksteinquadern in die sanften Hügel und das grüne Band des Flusses. Errichtet von römischen Ingenieuren mit einem beeindruckenden Verständnis für Statik und Ästhetik, war sie Teil eines weitläufigen Aquäduktsystems, das über viele Kilometer hinweg kostbares Quellwasser aus Uzès in die blühende Koloniestadt Nemausus – das heutige Nîmes – leitete. Die Pont du Gard ist mehr als nur ein technisches Bauwerk; sie ist ein Manifest römischer Ingenieurskunst und imperialer Weitsicht. Drei mächtige Bogenreihen türmen sich übereinander, 49 Meter hoch, gefügt aus Tausenden exakt behauenen Quadersteinen – kunstvoll aufeinandergeschichtet, ganz ohne Mörtel. Jeder Stein liegt in einem feinen Gleichgewicht aus Druck und Gegenkraft. Sie ist nicht gebaut worden, um zu improvisieren. Sondern um zu überdauern. Und doch spürt man, dass sie nicht für unsere Zeit gemacht ist. Sie wurde errichtet für den Fluss des Wassers, nicht den Strom der Fahrzeuge. Für die sanfte Bewegung des Lebens, nicht für die Raserei der Maschinen. Die Pont du Gard trägt keine Züge, keine Autos, kein Dröhnen der Moderne. Sie steht still – und genau darin liegt ihre Kraft. Bewundert von Reisenden aus aller Welt, leuchtet sie in der Abendsonne wie ein Tor in eine ferne Epoche. Doch so ehrwürdig sie auch wirkt, sie lebt nicht mehr im Rhythmus der Gegenwart. Kein Rauch, kein Dampf, kein Pfeifen einer Lokomotive lässt sie erbeben. Kein Schritt der Industrie erschüttert ihre Pfeiler. Sie ist geblieben, was sie immer war: ein Denkmal. Und vielleicht auch ein stiller Protest gegen eine Welt, die nichts mehr aushält, das einfach nur da ist und nicht gleich vorwärts drängt.

8. Rainhill Brücke

Liverpool 1830

Im Herzen der britischen Industrialisierung, dort, wo sich Rauchschwaden und Fortschritt verdichten, zwischen den aufstrebenden Handelsmetropolen Liverpool und Manchester, beginnt eine neue Zeitrechnung: Auf metallenen Schienen, gezogen von dampfenden Maschinen, fährt hier die erste Eisenbahnlinie des europäischen Kontinents. Es ist das Jahr 1830 – und mit ihr beginnt eine Revolution der Bewegung, der Geschwindigkeit, der industriellen Kraft. Mittendrin: eine Brücke. Unspektakulär auf den ersten Blick, aber bedeutsam im Geist ihrer Zeit. Sie stammt von George Stephenson, dem Pionier der Dampftechnik, und ist ein frühes, geradezu programmatisches Symbol für das neue Zeitalter. Anders als die mächtigen Steinbögen der Antike oder die gotischen Gewölbe der Vergangenheit ist sie aus Gusseisen gefertigt – ein Material, das nicht nur dem Feuer der Industrie entstammt, sondern das auch selbst zum Zeichen dieser neuen Welt wird: standardisiert, reproduzierbar, effizient. Flach gespannt liegt die Brücke über kleinen Senken, schmalen Kanälen, unscheinbaren Feldwegen. Kein großer Fluss, kein dramatisches Tal rechtfertigt hier ein monumentales Bauwerk. Und doch hat sie Gewicht, nicht durch Masse, sondern durch Bedeutung. Ihre Form ist nüchtern, fast bescheiden. Kein Zierrat, keine Allegorie, kein Triumph. Nur Funktion. Nur Technik. Ihre Kraft liegt im Konzept, nicht in der Erhabenheit. Sie demonstriert: Die Zukunft baut nicht auf Schönheit – sondern auf Zweck. Mit weniger als zehn Metern Höhe wirkt sie beinahe unsichtbar im Vergleich zu den Triumphbauten früherer Jahrhunderte und den neuen errechneten Wundern.

9. Maidenhead Railway Bridge über die Themse

Maidenhead 1772

Isambard Kingdom Brunel, ein Name, der bis heute leuchtet wie ein Leuchtturm in der Geschichte des Ingenieurwesens. Ein Visionär, der nicht nur baute, sondern dachte, als gäbe es keine Grenzen. Als er seine Brücke über die Themse bei Maidenhead entwarf, war das mehr als ein technisches Projekt – es war ein Manifest. Zwei extrem flache Rundbögen aus Backstein, wie hingehaucht zwischen den Ufern, überspannen den Fluss mit einer damals unerhörten Weite. Kein Ingenieur vor ihm hatte gewagt, solche flachen Bögen mit solcher Spannweite und aus solchem Material zu errichten. Die Konstruktion widerspricht dem, was man bis dahin für statisch möglich gehalten hatte. Was aussieht wie ein Wunder der Leichtigkeit, ist in Wirklichkeit das Ergebnis exakter Berechnungen, innovativer Bauverfahren und eines kompromisslosen Willens, der Zukunft eine Form zu geben. Brunels Brücke wirkt modern, fast abstrakt – sie kündet von einer neuen Ästhetik, die auf reine Funktionalität setzt und darin eine stille Schönheit findet. Sie ist ein Symbol für das industrielle England: entschlossen, effizient, kühn. Doch bei aller Raffinesse bleibt die Brücke flach, fast unauffällig – kaum neun Meter hoch. Sie ist gebaut für Geschwindigkeit, nicht für Größe. Für den reibungslosen Lauf der Dampflokomotiven, die mit wachsender Selbstverständlichkeit durch die englische Landschaft schießen.

10. Stein, Schlamm und Standhaftigkeit

Der Morgen beginnt mit Nebel. Nicht dem feinen Dunst, der wie Seide über die Hügel des Göltzschtals zieht, sondern mit einem dicken, feuchten Grau, das sich in jedes Werkzeug, in jede Lunge frisst. Die Arbeiter fluchen leise, als sie durch den lehmigen Morast waten, der gestern noch ein gangbarer Pfad gewesen ist. An diesem Tag, in der dritten Bauwoche des zweiten Pfeilers, geschieht es. Der Boden sinkt. Langsam zuerst. Dann plötzlich. „Springt!” schreit ein Vormann den Arbeitern zu. Sie springen. Es ist der Teil der Brücke, der über den Fluss führt. Ein Glück. Ein dumpfes Knacken. Ein Rutschen. Der Baugrund unter dem vorgesehenen Pfeiler ist zu weich. Der Lehm gleitet zur Seite wie Butter unter einem heißen Messer. Das Gerüst schwankt. Niemand kommt zu Schaden. Aber der Pfeiler steht nicht mehr, er liegt schräg. Oder besser: Er versinkt. Im Bauwagen herrscht Stille. Johann Andreas Schubert sitzt auf einem Hocker, die Stirn in Falten, die Hand fest um ein Glas mit kaltem Kaffee. Neben ihm steht Robert Wilke, mit aufgerollten Ärmeln und zitternden Kiefermuskeln. Auf dem Tisch liegen Skizzen, Karten, Bodenproben – und ein Blatt, auf dem das Wort „Abbruch” in roter Tinte geschrieben steht. „Wir haben keine Wahl”, sagt Schubert. „Der Bau ruht. Vorerst.” Er sagt es mit fester Stimme. Doch sein Blick verrät Erschöpfung. Die Presse in Leipzig spricht bereits von Größenwahn, von verschwendetem Geld, von Träumen aus Lehm. Doch Schubert weiß: Scheitern ist nicht das Ende, wenn man bereit ist, sich zu korrigieren. „Robert”, sagt er, „es ist jetzt dein Bau.” Wilke erstarrt für einen Moment. Dann nickt er. Nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Gemeinsam mit dem jungen, scharfsinnigen Ingenieur Ferdinand Dost beginnt er, das Projekt neu zu denken. Keine völlige Aufgabe, eine Anpassung. Die ursprüngliche Planung sieht einen massiven Mittelpfeiler im tiefsten Punkt des Tals vor. Doch der Grund dort ist zu feucht, zu instabil. Ein Turm aus Ziegeln würde hier nicht tragen, er würde wandern, sinken, stürzen. Wilke denkt um. Er schlägt vor, den einen Pfeiler durch zwei große Bögen zu ersetzen – technisch gewagt, aber möglich. Ein Wagnis, das die Brücke in ihrer Ästhetik verändert, in ihrer Struktur stärkt – und im Gedächtnis der Nachwelt unvergesslich machen wird. Schubert stimmt zu. Ohne Eitelkeit. Ohne Widerstand. „Mach es”, sagt er nur. „Aber mach es besser, als ich es konnte.” Kaum beginnt die Umplanung, erschüttert die nächste Nachricht das Projekt. Die Sächsisch-Bayerische Eisenbahngesellschaft, jener Konzern, der den Bau der Bahnlinie verantwortet, ist bankrott. Die Aktien sind wertlos. Die Kredite gestoppt. Die Zulieferer zögern. Die Arbeiter bangen. Auf der Baustelle flüstert man von Lohnverzögerung, von Einstellung der Arbeiten. Ein Jahr Stillstand geht ins Land. Wilke bleibt. Dost bleibt. Auch Schubert bleibt. Denn was in Reichenbach wächst, ist nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Versprechen. „Im Namen Sachsens! Wir kaufen es!” ruft König Friedrich August II aus. Der Brückenbau wird zur Staatssache erklärt, nicht aus Prestige, sondern weil man erkennt: Diese Brücke verbindet mehr als zwei Ufer. Sie verbindet Länder, Städte, Menschen. Der Bau geht weiter. Mit neuen Mitteln, aber mit dem gleichen Geist. Jeden Morgen steigen die Männer mit Mörtelkellen und Hoffnung in den Händen den Hang hinauf. Die Ziegel kommen, das Holz wird gestapelt, die Lastkräne knarren wieder. Nun beginnt das kompakte Aufmauern der Brücke aus einem 21 m Tiefen Graben. Die Arbeitszeit beträgt bis zu 13 Stunden pro Tag. Im Juli 1848 sind 1.736 Arbeiter an der Brücke in Akkordarbeit beschäftigt. Dadurch können an einem Tag bis zu 150.000 Ziegel vermauert werden. Dreimal so viele wie ursprünglich geplant. Dreifache Geschwindigkeit! Im neu angepassten Zentrum der Brücke ragen nun die großen Bögen empor, kühn und schlank. Wo einst ein Pfeiler stehen sollte, atmet nun Raum, fließt nun Licht. Und über allem steht ein Gedanke, der sich durch das Tal schneidet wie der Fluss: Wer glaubt, dass Ideen aus Stein bestehen, der irrt. Sie bestehen aus dem, was Menschen tun, wenn alles schiefgeht und sie trotzdem weitermachen.

11. Einweihung

Es ist der 15. Juli 1851. Die Sonne steht hoch über dem Göltzschtal, doch es ist nicht die Wärme, die heute die Luft flirren lässt – es ist der Atem tausender Menschen, das Murmeln und Staunen, das Klirren der Hufe, das Rufen der Händler, das Schnauben der Lokomotive. Fünf Jahre sind vergangen, seit Johann Andreas Schubert seinen ersten Entwurf auf das Papier legte. Vier Jahre tatsächlicher Bauzeit – trotz einer Unterbrechung, trotz weichem Baugrund, trotz Bankrott, Zweifel und Spott – stehen nun wie in Stein gemeißelt da: eine Brücke, wie sie Europa noch nicht gesehen hat. Die Göltzschtalbrücke erhebt sich mit majestätischer Wucht über das Tal, 78 Meter hoch, 574 Meter lang, 98 Bögen auf vier Ebenen. Vollständig aus Ziegel. Kein Eisen, kein Beton – nur Menschenhand, Geist und Feuer. Ein Festzelt steht auf der Wiese unterhalb der Brücke. Musikanten in sächsischer Tracht stimmen auf Geigen, Flöten und Hörnern eine festliche Weise an. Kinder laufen mit Papierfähnchen über die Wege, während Bürger, Beamte, Handwerker und Bauarbeiter Seite an Seite stehen. Auch Vertreter der Eisenbahngesellschaft, Minister, und – unter großem Applaus – König Friedrich August II. von Sachsen nehmen Platz auf der Ehrentribüne. Auf einer hölzernen Tribüne spricht Robert Wilke, von Beifall unterbrochen. Seine Stimme zittert nicht, sie klingt wie die Brücke selbst: fest, ausdauernd. „Wir haben gebaut, was viele nicht für möglich hielten. Nicht, weil es einfach war, sondern weil es notwendig war. Diese Brücke ist nicht nur ein Werk aus Ziegeln. Sie ist ein Band zwischen Regionen, ein Zeichen des Willens. Und ein Gruß an das neue Jahrhundert.” Der Applaus brandet auf. Aus Frankreich ist ein Architekt angereist, der in der Zeitung gelesen hatte, Sachsen wolle die größte Ziegelbrücke Europas bauen. Er schaut durch ein Fernrohr, schüttelt fassungslos den Kopf. „Mon Dieu”, murmelt er. „C’est une cathédrale.” Ein englischer Ingenieur, der an Brunels Projekten mitwirkte, notiert sich Daten in ein schwarzes Notizbuch. „Bigger than anything we’ve got”, sagt er leise. „And built faster than any of us thought possible.” Um Punkt zwölf Uhr fährt der erste Zug über das Viadukt. Eine prächtig geschmückte Lokomotive mit Fahnen, Kränzen und glänzend polierten Kupferteilen. Sie zieht vier Wagen, voll mit Ehrengästen, Arbeitern, Kindern von Reichenbach. Als die Lok die Mitte der Brücke erreicht, hält sie kurz an. Eine Kanone feuert. Die Menschen unten halten den Atem an. Dann setzt sie sich wieder in Bewegung – und die Brücke trägt. Sie trägt alles. Trägt den Lärm. Den Jubel. Den Anfang einer neuen Zeit. Doch das ist nicht alles. Nur zwanzig Kilometer weiter, verborgen im sanfteren Tal bei Jocketa, erhebt sich ein zweites Bauwunder: Die Elstertalbrücke. Die „kleine Schwester”, wie die Arbeiter sie nennen – obwohl sie selbst mit ihren 68 Metern Höhe und zwei Etagen zu den größten Eisenbahnviadukten Europas zählt. Auch sie ist aus Ziegel. Auch sie trägt Dampf, Stahl und Hoffnung. Und beide Brücken liegen auf derselben Strecke – jener Linie, die Leipzig mit Hof verbinden wird, Städte mit Märkten, Menschen mit Möglichkeiten. Am Abend, als die Sonne hinter der Burg Mylau versinkt und der Schein der Laternen das Tal in goldenes Licht taucht, lehnt sich Johann Andreas Schubert an das Geländer der Brücke. Er sagt nichts. Doch seine Augen folgen einem Zug, der im Dunst verschwindet – als hätte er soeben eine Tür zur Zukunft geöffnet. Und das Göltzschtal? Es ist nicht mehr nur ein Tal. Es ist ein Denkmal.